汽车不是快消品,实力岂只看小定?

导语

Introduction

数字狂欢的背后,预订量悄然成为反推产品力的关键因素。

《小王子》里,如何衡量一栋房子的好坏?

" 如果你对大人们说:‘我看到一幢用玫瑰色的砖盖成的漂亮的房子,它的窗户上有天竺葵,屋顶上还有鸽子……’他们怎么也想象不出这种房子有多好。必须对他们说:‘我看见了一幢标价十万法郎的房子。’那么他们就会惊叫道:‘多么漂亮的房子啊!’ "

同种逻辑,或许也可以这么说:

如果对用户说:" 我这辆车子采用四层超高强度钢结构框架,累计测试里程达 800 万公里,研发周期长达 4 年…… ",他们怎么也想象不出这种车子有多好。必须对他们说:" 这辆车小定超 10 万。" 那么他们就会惊叫道:" 多么优秀的车子啊!"

如果说发布会最后五分钟公布的价格和限时购车权益成为判断新车能否存活的试金石,那么,上市后 24 小时、三天、一周的小定数据则无疑是衡量品牌冲量担当能否在市场站稳脚跟乃至大卖的风向标。

当预售数据成为市场的兴奋剂,汽车工业正在经历一场前所未有的认知解构。数字狂欢的背后,预订量悄然成为反推产品力的关键因素。

" 小定 5 万辆都能接受 "

衡量一款尚未正式发布的新能源汽车实力的最重要指标是什么?是已披露的参数,背靠的品牌还是对细分市场乃至车市的变革和冲击?

恐怕都不是。在盲订、小定、大定等系数概念应运而生,新能源汽车的定位倾向于几年一换的 " 大型家电 " 时,预定销量仿佛才是衡量其实力几许的最终归宿。

" 现在新车发布,上市后 2 小时 /24 小时 /72 小时,如果不公布有 2 万辆以上的订单,出门都不好意思跟人打招呼。"

几年前,时任哪吒汽车 CEO 的张勇曾在朋友圈如此戏谑。尽管当时上述发言被认为是张勇对新车上市订单浮夸风的嘲讽,但若将其拿到今天,恐怕并不会有太多人记住这句略显 " 凡尔赛 " 的发言。

诚如业内某资深人士所言,现在的市场,小定破万已是基本操作:" 小定 24 小时不过万都不好意思发公告,5 万辆都能接受。"

不止 24 小时破万成为又一基准,小定、大定破万的计时单位也在不断刷新。

掀起媒体狂欢的东风日产 N7,作为轴距超 2900mm 的中大型轿车,搭载 AI 零压云毯座椅、全域智能防晕车技术、一段式端到端组合驾驶辅助等五大行业领先科技,以 11.99 万 -14.99 万元的售价,1 小时狂揽 10138 辆小定订单。

4 月初开启预售的大块头领克 900,表现同样出色:33 万 -43.5 万元的预售价下,24 小时预售订单即突破 1.46 万辆。在 4 月底正式上市后,凭借 28.99 万元的上市限时价,领克 900 更是取得 1 小时大定破万的成绩。

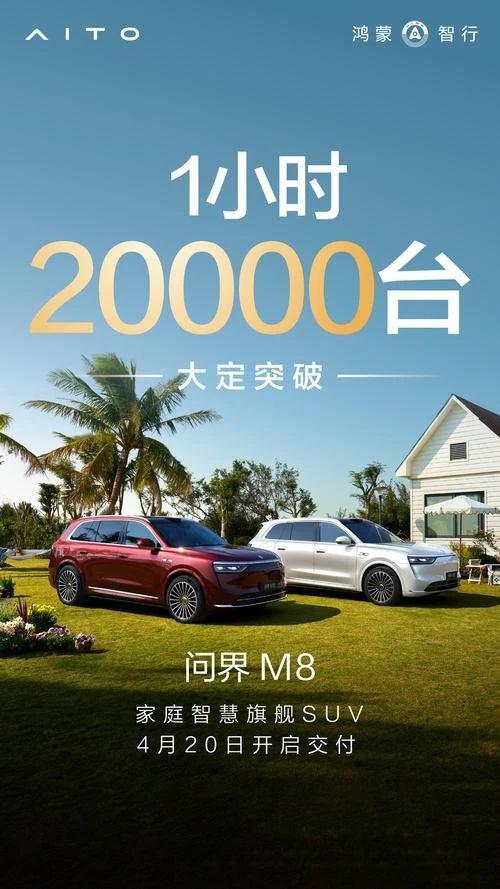

要论近期小定王者,问界 M8 当之无愧。自 3 月 6 日开售以来,预售价 36.8 万元的问界 M8 的小定量一路上扬,6 小时小定量超 2.1 万辆,36 小时小定量达到 3.6 万,此后,4.7 万、10 万、12 万……上市前,累计小定订单突破 15 万辆。

一款售价超 35 万元的新车,小定量能够攀升到 15 万级,其恐怖程度不言而喻。

而在市场将小定破万的小时之时,问界 M8 则重新定义了大定的计时单位:正式上市 8 分钟即拿下了 8000 辆的大定数据,24 小时大定超 3.2 万辆,72 小时大定 4.4 万辆,上市 4 天大定 5 万辆。

当辅助驾驶与电池容量成为新能源汽车弯道超车的关键时,它们既是揭开燃油封锁的秘钥,也是自我禁锢的枷锁。唯有加速更新迭代,才能不被时代的浪潮击倒。也正因此,在新能源汽车愈发向 " 大型家电 " 的定位靠拢之际,预定也成为品牌抢占用户的重要手段。

但在小定、大定、预定成为车企又一宣传点之外,作为行业观察者,更需抛出被忽视的疑问:上市即上量,真的对吗?

上市即上量,利好了谁?

" 上市即交付,交付即上量 " 在一众新能源车企宣传中,铿锵有力的 10 个字成为品牌引以为傲的宣传点。

新能源汽车上市时的上量与燃油时代销量的缓慢爬升构成了鲜明对比。

在盲订、小定、大定、预定等各类概念还未伴随新能源汽车的出现而普及时,一款燃油新车即便有预售期,也不会收获太多定单,品牌方也不会将视为宣传点。销量的爬升不仅需要市场的接纳,更需要消费者口碑的积累与释放,短则小半年,多则一年,新车的销量才能稳步爬升至高峰并保持稳定。

以奔驰此前经典的 C 级车(V204)为例,其于 2014 年 8 月上市,直至半年多的市场磨合,销量才渐有起色,直至 2017 年,才爬升至月销 1.5 万辆的最高点。

新能源时代,一切截然不同。

此前的实地采访中,有终端销售表示,一款新车上市,近三分之一的年销量将在上市后极短的时间内爆发式释放。

无需市场检验,也没有用户口碑积累,汽车的上量全凭品牌背书和宣传卖点。于是,车企发布会的营销话术愈发扣人心弦,讲好故事成为卖好车的必要前提乃至唯一前提。

" 带刀却是杀身媒。" 预售的策略带来的漂亮预定数据无疑成为车企的又一个值得吹捧的宣传噱头,给自身镀了一层金。然而,一旦产品力不足或遇到竞品低价抢市场,一众被寄予厚望的新车就难免出现会遭到反噬,销量急速下滑。

对于消费者而言,预定更像是一场在早鸟优惠、限时特价、赠送选配等各种焦虑情绪作用之下,未经深思即草草加入的赌局,受众的筹码是被发牌人觊觎的定金、本金,赌资则是只有耳闻却素未谋面的新车及天花乱坠的预定权益。

再深一步,对上市即上量的执着,不仅于无形中加速着新能源汽车的内卷,还在更深处削弱着汽车行业长期深耕的定位。

在新车上市的前 6 个月黄金期,如果不能实现上量,基本就要宣告 " 泯然众人 "。由此,技术 " 求新 ",配置 " 拉满 ",价格 " 一步到位 ",上量 " 迅速 ",成为新车突围的必要手段。这背后,是对研发速度、供应链响应能力的极大考验。

此外,不论是从中汽协叫停周榜单还是汽车百年的历史积淀来看,汽车作为高附加值产品,需要长期投入与深度打磨,而上市即上量以及快速的迭代都加速着汽车向 " 大型家电 " 这一可取代性更强的定位偏移。

以分钟、小时、天数为计时单位的碎片化信息,与汽车行业以月度、季度、年度为周期的运行规律背道而驰;游移性更强的定位与汽车的百年沉淀大相径庭。

但汽车终究不会是快消品,它承载着人类百年移动文明的重量。正如钟表匠需要百年才能校准时间的精度。汽车工业的荣光,或许正藏在那些无法被小定数据量化的漫长等待里——等待一次材料革命的突破,等待一项安全技术的成熟,等待一代人用车轮丈量世界的勇气。

这些沉默的积累,才是让汽车永远区别于 " 会跑的沙发 " 的真正价值,才是让汽车不被困于以预售量反推产品力的破局所在。