爬进Mark V“里卡多”库宾卡博物馆里最古老的坦克

这台机器可谓独一无二。首先,它已有一百多年的历史!虽然研究人员目前尚未找到其出厂的序列号,但可以完全确认,这是一件原始的实物文物,是第一批坦克参战的真实见证者,尤其是在俄国参与战斗的早期坦克之一。

Mark V 坦克的生产始于1918年的英国,不久之后,它们以相当数量(据不同资料约为50至70辆)被送往俄国,并被编入白军部队。然而,在内战中,军事胜利最终属于红军。被缴获的这些“里卡多”(根据发动机品牌得名)成为苏联装甲部队的基础,并一直服役近十年,直到苏联开始装备T-18(МС-1)坦克。

其次,正是这辆 Mark V,于1938年被列入后来享有盛誉的库宾卡坦克博物馆最早的展品清单之中。

第三,它可能是俄罗斯保存最完整、状态最好的 Mark V。根据苏联部长会议国防委员会87年前的一项指令,曾计划将14辆“里卡多”分送至全国各地作为纪念碑保存。其中一些至今仍可在街头看到,例如在阿尔汉格尔斯克。

但唯有这辆博物馆展品被修复到了几乎可行驶的状态。据修复人员介绍,只需从储备中调回原装化油器,配好磁电机,再重新制造一些零部件,这辆坦克就可以再次启动行驶。

这辆 Mark V 从“老库宾卡”搬迁至“爱国者公园”一号展区,是一个小小的节日。虽然有人觉得履带灯光效果有些俗气,但现在可以从各个角度近距离查看这辆坦克。

“菱形”车体的进出依靠几个舱口,分别位于顶部、后部和两侧,但有时候并不容易发现。比如在坦克右侧,开启式舱门就位于机枪舱段下方。虽然通道看似宽敞,但要钻进去,你得像个杂技演员。

相比之下,从左侧进入“里卡多”更为方便——那里在炮舱里设有一个真正意义上的舱门。

当然,这里的“方便”也是相对的。门口既窄又低,下沿大约在腰部高度。你必须悬空动作,像只虾一样弯着身,一只脚踩在车体突出部上,另一只脚才好跨进去。

而进入内部后也无法完全站直!实在难以想象,在左侧炮舱内,炮手和机枪手是怎么操作的——空间实在太紧张。即便考虑到博物馆这辆坦克上有部分设备被拆除,火炮也早已被替换为模型,空间仍显狭窄。

实际上,Mark V 原本装备的是57毫米戈奇斯(Hotchkiss)短管炮的改进型号,但据历史学家尤里·帕肖洛克研究的档案文献,这辆“里卡多”博物馆车早在1941年时就已没有原装火炮。很可能这辆车最初送到库宾卡时就已是“半裸”状态。因此,后来只得制造武器复制品加装。

坦克车体沿纵向几乎全部被动力系统和操控机构占据,只有在车体两侧留下狭窄昏暗的通道。只有在前部驾驶舱和中部“指挥席”处,这些通道才彼此相通。那是指挥员——或许该称“舰长”?——的位置。毕竟,“里卡多”的内部环境让人联想到深海潜水器或潜艇。

在指挥员头顶上方是一个装有观察仪器的长方形舱室。虽然看似仪器不少,但实际视野非常有限。向前和两侧几乎什么也看不见——只看到车体结构和履带;只有向后还能稍微看到些外部环境。而作者身高185厘米,在这个观察塔里必须弯腰屈膝才能站立。试想在这种环境下如何高效指挥战斗,实在难以想象。

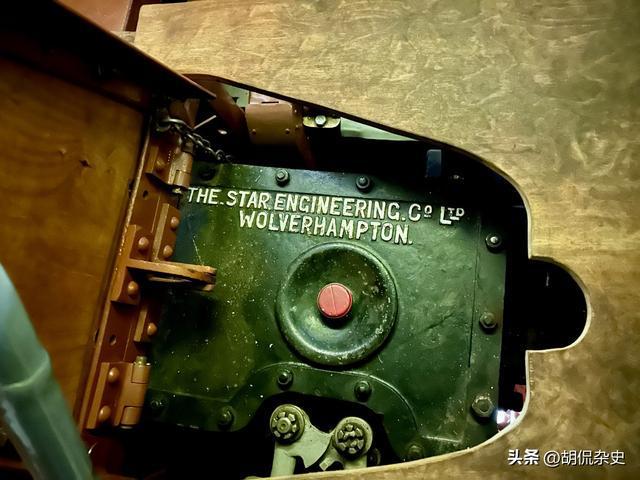

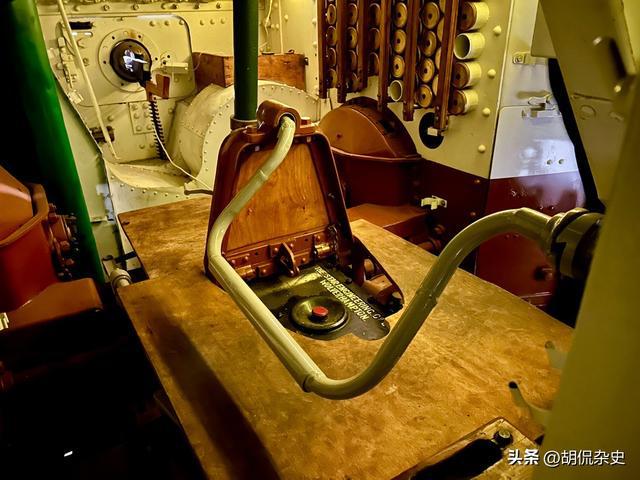

脚下是个摇摇欲坠的木质踏板,掩盖着四速机械变速箱,上面还有典型英式优雅风格的原厂铭牌。

此外,还有一根巨大的手摇起动杆碍事。虽然这是个聪明的设计——可以从车内直接启动发动机,工程师为此设计了带链条和棘轮的多级机械传动系统将动力传至曲轴。但如果一不留神被这根“铁棍”绊倒,那可不是闹着玩的。虽然从某些迹象来看,这根启动杆可以在必要时拆下。但问题是:战场上真会有人冒着风险这么做吗?万一关键时刻引擎熄火,又没有起动杆,那可就真成了活靶子。

发动机我们稍后再谈,现在先来看看车尾。那里有一根看似潜望镜的奇怪管子。其实,那是信号旗杆——坦克乘员在封闭装甲内唯一相对可靠的对外通讯手段。

这就是这套机械信号装置在坦克外部的样子。通过将白色圆盘移动到不同的位置来传达信号。复杂吗?但当时通信手段普遍糟糕——就说Mark V吧,有时候甚至要放飞……信鸽来传信!

再往后看,在这套“旗语装置”后面的,就是坦克尾部的机枪手位置。可以想象,在这样一个由装甲顶部和笨重的冷却系统风道护罩组成的“洞穴”里操作机枪,是多么艰难。

而且,射手左侧大概率会被烤得不轻——因为沿着左舷布置的,是装有风扇的散热器,散发着高温。

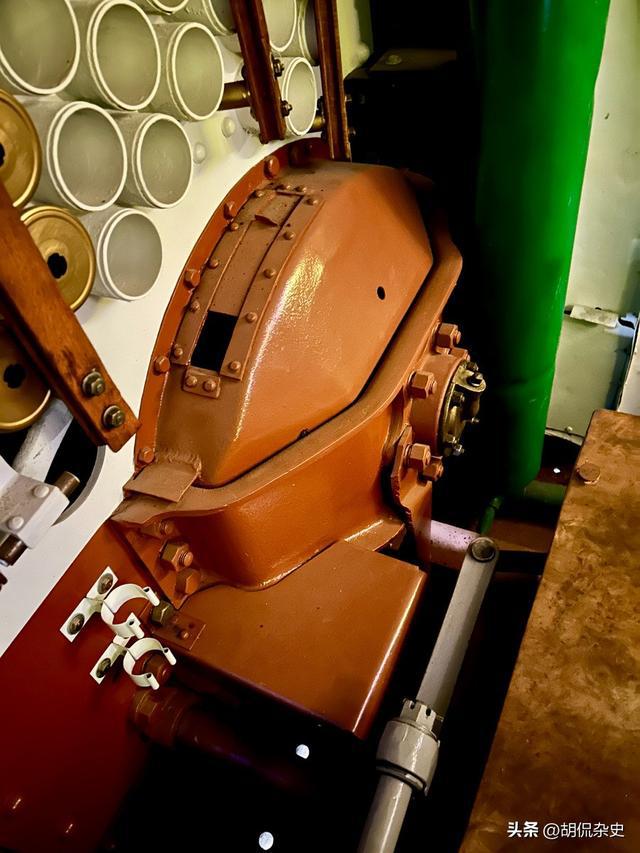

整体来看,Mark V 的布置方式,把所有系统部件几乎都塞进了战斗舱,自然谈不上什么舒适——全车有八名成员。但有一点好处:比如当时属于新技术的“行星式舷侧变速器”还能算是相对容易接近和维护的。

变速器上方,车体两侧几乎所有空余空间都被弹药架占满了。注意这些英军风格的细节——用的是木条固定弹药,活脱脱像家里的抽屉,而不是战场上的机器。

现在我们试着沿着左侧的“通道”向前走。这张照片清楚地显示了通道宽度和发动机在车体中央的位置。发动机工作时通常会加装盖板——这个盖子多少能减轻机组成员面临的烟雾和热量负担。但即便如此,也绝不好受。即使静止时,“里卡多”发动机舱的通风也极差——10至15分钟后,空气就会变得污浊,身体开始出汗。而在战斗中,车内再充满火药烟,那简直就是地狱。

这台排量高达19升的直列六缸发动机可以输出150马力。虽然动力听上去不多,但也足以让这台接近30吨重的Mark V以略快于步行的速度前进。在100年前,这已被视为不错的机动性表现。

脚下则是一片杠杆、链条和其他传动机构的交织,用于启动发动机和控制行驶。

通往前方指挥舱的入口(更准确地说,是“洞口”)被另一个弹药架挡着,看起来还放着机枪弹药箱。可以看到驾驶舱的地板比主“甲板”要高出一大截。

在驾驶舱左侧(车辆行进方向)是另一名机枪手的位置。

据说车长有时也会移动到这里,这也能理解——因为这里有一个小的可开启观察孔,至少能向前观察。

在行军状态下,更可以直接掀起顶部盖板,通过上方舱口来观察周围环境。

如果动作灵活的话,驾驶员甚至可以直接在指挥舱内爬到自己的位置,而无需绕过整个发动机舱。

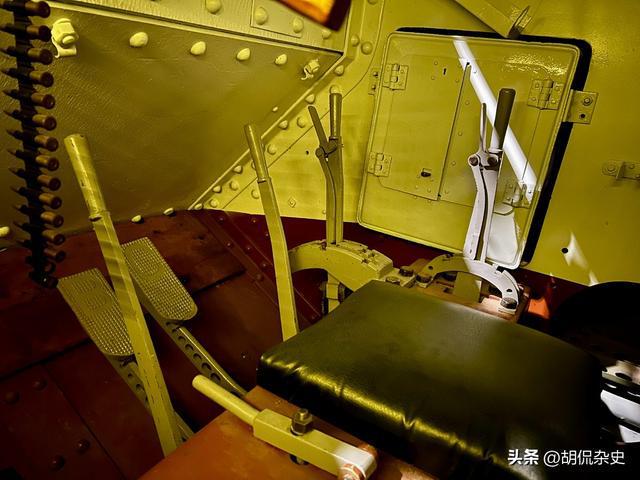

驾驶员的座位是一张简单简陋的小椅子。但尽管如此,这个位置可能已经是Mark V 里最“舒适”的地方了——空间相对宽敞,视野孔也比前方射手的宽大。右方视野被履带挡住了,但前方道路却可以较好地看到。

不过这位置也有明显的劣势——在突击敌人阵地时,敌军会毫不犹豫地用各种武器打击这个凸出的指挥舱,以压制火力点并顺便瘫痪坦克,击毙驾驶员。博物馆中的Mark V 装甲上的大量弹痕说明了一切。

控制机构看起来也许不算陌生。但在1918年,“里卡多”型Mark V 是个重大突破——因为它装上了工程师威尔逊设计的“行星转向机构”,极大地简化了坦克的操控。

现在我们转向右侧的武器舱——可能是整辆坦克里最宽敞的区域。这是因为来自库宾卡的这辆Mark V 是所谓的“雌雄合体型”或“混合型”,即同时具备两种武器系统的版本。纯火炮型被称作“雄性”,纯机枪型称为“雌性”,而这一辆则是两者结合的“中性”版本。因此,右侧不是大炮,而是装配了7.7毫米的“霍奇基斯”机枪。头顶上的绿色管道是发动机冷却系统的主管线。

当然,博物馆展品上的球形机枪安装口只装了模型。不过从中还是可以看出当年武器布局的大致方式。

此外,这里还能很清楚地看到Mark V 特有的观察缝隙,配有软垫“额靠”。英国坦克当时根本没有内置光学装置,虽然西方文献中提到,有便携式潜望镜可供通过上方舱口观察使用。

这些观察缝隙在车外看是这个样子的。

可以看看通往指挥舱的走廊以及内部的光照情况(此照片未使用闪光灯拍摄)。那个带双扇门的舱口就位于脚边——几乎贴近地板。

现在我们从坦克中出来,绕着Mark V 转一圈,看看外部还有哪些有趣细节。比如这装甲的厚度——8到16毫米的钢板铆接在车架上。足以抵御步枪子弹和炮弹碎片的袭击。

这辆车周身都被“洗礼”过——虽然没有被击穿。

就连车尾都被密集射击过。顺便说一句,后部机枪下方的箱子里是油箱。

而在车体两侧稍高处,还能看到润滑油罐,用于润滑底盘组件。从那些油渍来看,罐子似乎并非空的。

那根从车顶通向车尾的黑色管道,是引擎废气排出系统。把有毒气体排出车外,自然是合情合理的设计。

就讲到这里吧。Mark V “里卡多”目前正在“爱国者”公园的1号展区展出,属于RHBZ部门。如果你觉得去莫斯科郊外有点远,哪怕是为了这样一个独特的展品,那就来看看这份小小的照片彩蛋吧。

感谢收看