接连3大噩耗,特朗普不吭声,美财长警告中国,这可不是闹着玩

中美关税战打了半个月,局势却越来越明朗。

美国本想靠加税压服中国,没想到盟友接连“掉链子”:日本不急着妥协,越南忙着跟中国签大单,欧盟跟中国的谈判也进展顺利。

特朗普这边安静得有点反常,美国财长却跳出来警告,语气里透着几分急躁。

反观中国,底气十足,早就做好了应对的准备。

这场关税战,到底谁更吃得消?

过去半个月,关税战的波澜不只在中美之间荡漾,还搅动了整个国际格局。

4月初美国宣布对华加征高额关税,试图用经济压力逼中国就范。

谁知,事情没按美国的剧本走。

关税战开打后,越南起初还打算服软,但没过多久就看清了风向,频频向中国示好,双方高层会晤接连不断。

到了4月14日,中越一口气签下40多份合作协议,涵盖能源、基建、制造业等多个领域。

这些大单的背后,是越南对现实的清醒判断:跟中国走得近,经济上才更有保障。

越南的“转向”,无疑让美国少了一个可以倚重的棋子。

日本首相石破茂公开表态,称日本没必要急着跟美国敲定关税协议,也不会轻易让步。

这话一出,等于给了美国一记软钉子,日本的态度摆明了不想当美国的“跟班”。

欧盟反应同样耐人寻味,中欧贸易谈判进展顺利,双方在多个问题上达成了共识。

相比之下,美国对欧盟的关税施压却没收到预期效果。

欧盟显然更看重跟中国的市场合作,而不是一味站在美国这边。

这种微妙的平衡,折射出关税战下全球经济格局的悄然变化。

半个月的时间,足以让美国的盟友重新掂量自己的立场。

日本的“冷静”、越南的“靠拢”、欧盟的“务实”,都在传递一个信号:美国想靠关税战孤立中国,难度远比想象中大。

而中国凭借稳定的贸易网络和灵活的外交,正一步步扩大自己的朋友圈。

特朗普这个向来喜欢在社交媒体上高调喊话的人,最近却安静得出奇。

之前他还一小时能发好几条关于中国的推文,语气里满是挑衅。

可现在,他的社交账号上更多是俄乌局势的动态,关于关税战的话题几乎绝口不提。

这种反常的沉默,很难不让人觉得他有点“怂了”。

特朗普的低调,并不意味着美国内部风平浪静。

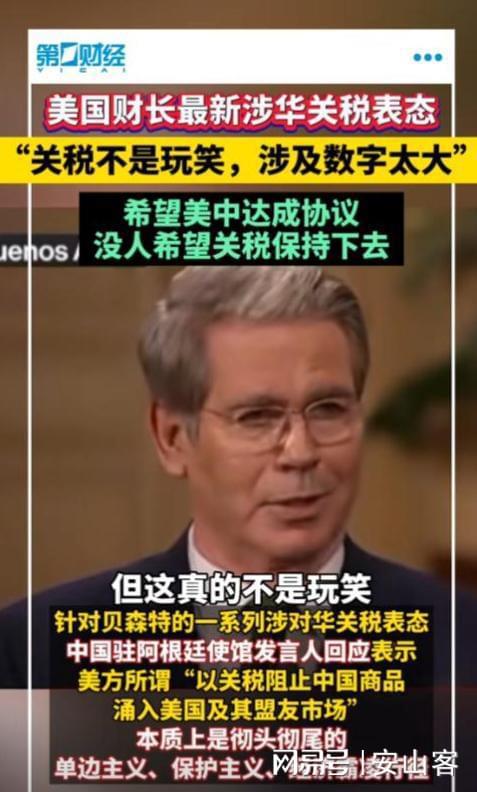

美国财长贝森特站出来放话,称目前对华关税高得离谱,情况“不是闹着玩的”,如果继续下去,中美贸易可能会彻底崩盘。

这番警告表面上是冲着中国去的,但细一琢磨,更像是说给美国国内听的。

贝森特的语气里,透着一股掩不住的急躁。

毕竟美国的经济压力已经开始显现。

看看数据就明白了,中美贸易总额超过6000亿美元,中国可以说是美国的重要市场之一。

如果真如贝森特警告的那样,贸易彻底“破裂”,美国能找到替代市场吗?

答案恐怕不乐观。

相比之下,中国这边的数据却亮眼得多,2025年一季度,中国对170多个国家和地区的进出口贸易还在稳步增长。

即使失去美国市场,中国也能靠其他市场补上缺口。

这种对比,恰恰暴露了谁更依赖谁。

更麻烦的是,特朗普的政策似乎连自己人都没完全说服。

过去几天,美国国内关于关税战的争论越来越多。

一些经济学家和商界人士公开质疑,高关税到底能不能逼中国低头,还是只会让美国企业付出更大代价。

还有人担心,如果关税战继续拖下去,美国经济可能面临更大风险。

这种内部的疑虑,像一颗颗小石子,慢慢堆积成特朗普无法忽视的压力。

中国这边,态度却始终从容,早前中国就宣布对美国商品加征125%的关税,摆明了不惧怕升级的架势。

这一步走得果断,背后是深思熟虑的准备。

关税加到这个份上,美国商品在中国市场基本没了竞争力,但中国并不担心。

因为从一开始,中国就没指望靠美国市场“过日子”。

过去几年,中国一直在调整自己的贸易结构,扩大与亚洲、非洲、拉美等地区的合作。

2025年一季度的数据显示,中国的全球贸易网络依然稳健。170多个国家和地区的进出口增长,说明中国的市场吸引力远不止于美国。

而那些跟中国签下大单的国家,像越南、欧盟的成员国,都在用行动证明:跟中国做生意,机会多过风险。

更重要的是,中国对“脱钩”的可能性早有预案。

无论是供应链的本土化,还是关键技术的自主研发,中国都在一步步减少对美国的依赖。

反过来,美国却很难在短时间内摆脱对中国的需要。

从芯片到消费品,从原材料到成品,美国市场上的“中国制造”无处不在。

贝森特的警告,其实也间接承认了这一点:美国还没准备好跟中国彻底“掰了”。

中国有底气奉陪到底,不仅因为经济上的韧性,还因为国际舞台上的支持。

展望未来,关税战的大局似乎已经明朗。

那些原本被美国视为盟友的国家,正在用实际行动重新站队。

而美国,想要靠加税扭转局面,怕是越来越难了。

半个月的关税战,像是给中美关系做了一次压力测试。

结果显而易见,中国稳得住,美国却有点慌了。

从日本的“冷处理”到越南的“靠拢”,从欧盟的“务实”到特朗普的沉默,国际格局的微妙变化正在重塑这场博弈的走向。

中国的态度很明确:不管美国怎么出牌,奉陪到底就是了。

参考资料: