20年前的电子“垃圾”,被炒出“天价”……

20年前的电子垃圾,被中产炒出「天价」?

办公室的小G,是个纯纯的“数码垃圾佬”。

比起那些最新的品牌爆款,小G更爱在“海鲜市场”淘换过气电子老物件:

5年前的二手手机,8年前的三手相机......虽使用体验不算流畅,小毛病也有不少,但主打就是一个买着便宜,用着不心疼。

然而最近,小G却发现,自己能捡的漏正变得越来越少:

这些原本白菜价的“电子垃圾”,居然卖得比一手新品还贵了。

电子垃圾,被年轻人炒爆

这几年,不少早应该进入垃圾填埋场的电子产品都迎来了“事业的第二春”。

一阵复古之风吹来,让昨日的半导体垃圾,翻红成了今日的时尚圈爆款。

而CCD相机,便是这其中的典型。

在当年的“避坑”视频里,有博主甚至称“同样都是花钱,你买CCD,买奥林巴斯FE230或佳能A620,还不如买台行车记录仪”。

然而在今天,CCD相机却成了最有“氛围感”和“复古vibe”的潮流玩具。

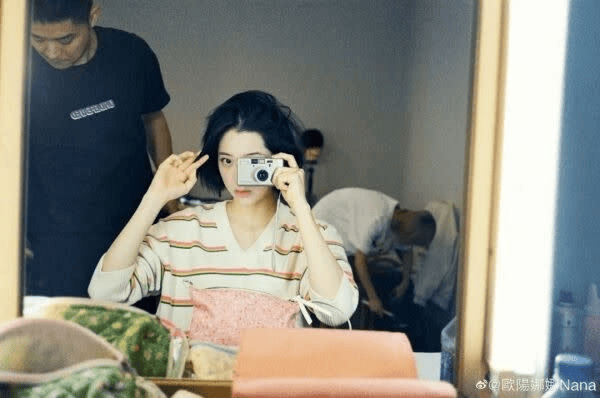

它出现在LISA和欧阳娜娜等明星的手中,出现在社交媒体的出片种草榜里,以几倍、十几倍的夸张溢价,被年轻人们疯抢。

甚至连这类卡片机过去的各种臭毛病,也都在热炒中被吹成了香饽饽:

画面低质偏暗,噪点肉眼可见?

不要紧,这些瑕疵都是复古审美的必备要素,要的就是一个数码成像的“古早味儿”。

尽管,这股花大几百买来的“古早味儿”,在今天的智能机上找一个免费的“富士同款滤镜”也能搞定。

这种相机,一台卖百元,相片要冲洗,只能拍27次,且“咔嚓”且珍惜,外人看着繁琐,玩家却乐此不疲。

它们将其诗意化为“胶片成像的浪漫”,说:“正因次数有限,所以快门才能定格永恒。”

因为当这一台台“大屁股”被点亮,你便能看到屏幕上醒目的一行行扫描线。

同样,当在手机上用流媒体APP听歌已司空见惯,有些人却选择重新用回了连屏幕都没有的MP3,更返璞归真的,索性直接做回了那只手捧随身听的吗喽↓

毕竟,大家买的不止是WALKMAN,也是圆了童年的自己一个变酷的梦想。

而说到酷,当手机的外形,都固化成了“一块大屏搓玻璃”,那么便自然会有人开始怀念过去直板机和翻盖机的“咔哒”声。

尽管这款九键直板机啥应用都装不了,浑身上下只有一款“贪吃蛇”玩。

但因为它续航足够长,拍照像素足够低,愣是从“怀旧的电子废物”被炒成了“可以接打电话的、仅售379元的CCD相机平替”,一经发售就被一抢而空。

电子垃圾的相继火爆,不但一次次盘活了电子产品的二手交易市场,也吸引来了不少滥竽充数捞一笔的投机客:

有人真的拿行车记录仪伪装成CCD相机贩卖,也有人把便宜的开源掌机愣说成是3DS来骗萌新,更有今天某些打着“复刻经典”旗号的电子厂牌,只学来了当年索尼和尼康的产品外形设计,却没学到老厂的品控与细节打磨......

而大家所逃避的,则是一种充斥在当下生活中的,对于“清晰”的过饱和需求:

在视觉上,厂商们把像素的数量卷成了军备竞赛;

在交互上,极简主义的设计让所见就是所得;

在信息上,DeepSeek更是可以在几秒内把万事万物都归纳整理成一段确定的陈述。

在不断更新迭代数码的世界里,一切都要足够的明确,足够的精准,足够的纤毫毕现,足够的结果为王。

当世界已经卷到再也卷不起,那便自然会有人选择转身向旧日走去。

就像当生活过于疲惫和难以掌控,一种被定义为“中式梦核”的视频,便会在年轻人的群体中扩散开来。

视频里,是一张张模糊泛黄的老照片,是童年的赫鲁晓夫楼和木质家装,是蓝色玻璃的大厦和游乐园里卡通气球,搭配上怀旧的音乐,营造出了你我童年旧梦的静滞模样。

和今天的电子设备,恨不得每一颗原子都能让你看清,让你摆弄的画质与交互相比,电子垃圾所呈现的,反而是一种含混的暧昧。

但也就是这种不清晰的、被年代感所浸透的暧昧,给了今天的年轻人一个逃往过去的媒介。

让他们可以借由那一台台应属于过去的数码产品,前往那个他们或尚且年幼,或从未经历过的千禧年之前。

在那个年代,世界还不像今天这样极尽明晰与高效,人们还是在一片未知里对未来充满希望,在那些高噪点的旧日影像里,在名为怀旧的滤镜之下:

“过去的一切,哪怕再冰冷的科技,都会显得暖洋洋的。”

但大家都知道,没有人能永远活在过去,曾经的美好终究不过是某种一厢情愿。

毕竟,他们可以用这些碎片来创造属于自己这代人的怀旧。

他们可以到那个名为“21世纪初”,或是更早的时间节点里沉浸片刻,小憩一会儿,

从那个尚且朦胧的但充满可能性的上行时代里,汲取一些面对当下生活的动力。

本文转载自【凤凰WEEKLY】