面对卫星飞行“迷路”,一群90后科学家上演真实版太空营救

当卫星在地球200万公里外的太空遇上飞行异常,一群平均年龄只有34岁的中国年轻科学家,用123天成功完成了一场堪称太空“ICU手术”的营救行动,这一将“科幻变现实”的硬核操作,近日被中国科学家们所证实。

4月15日,南都记者在北京举办的“地月空间DRO探索研究学术研讨会”上获悉,DRO-A/B两颗卫星不仅重回正轨,在抵达并驻留地月空间“远距离逆行轨道(简称DRO)”后,已与先前发射的近地轨道卫星DRO-L建立起星间测量通信链路,标志着中国已成功构建国际首个基于DRO的地月空间三星星座,这也是我国航天器首次实现低能耗地月转移。目前DRO-B卫星已于今年3月底开始实施地月巡航机动任务,正在向共振轨道可控转移。

卫星发射失利在国际上常有,但能在太空上成功营救进入预定轨道比较少见。面对营救危机,中国科研团队最大的挑战是什么?作为近地轨道、近月轨道向外拓展的新空域,他们拯救DRO两颗卫星决心有多大?

南都记者采访中国科学院空间应用中心多位科学家,听他们讲述营救行动的幕后故事。

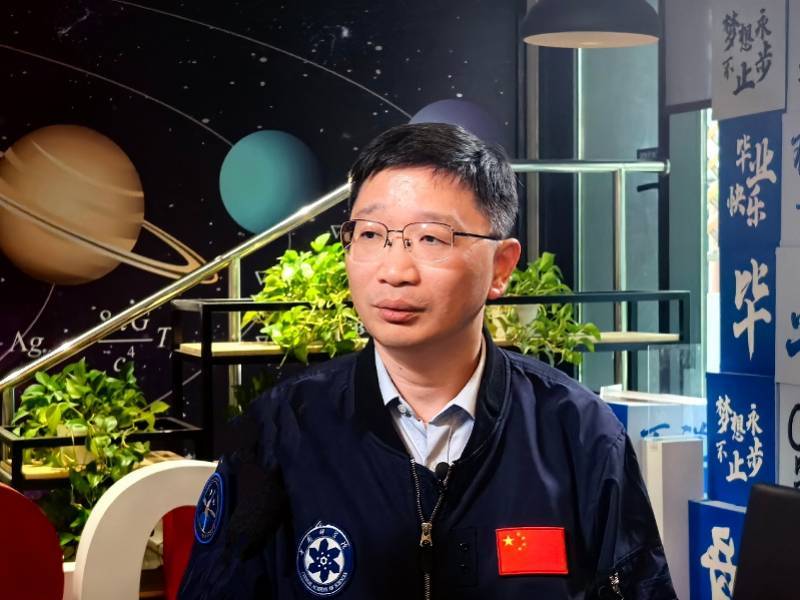

中国科学院空间应用中心研究员张皓。

在中国科学院微小卫星创新研究院高级工程师张军看来,DRO小卫星最终成功进入预定轨道,展示了中国在深空故障恢复和自主导航技术上的突破,凸显了小型卫星在复杂任务中的灵活性和适应性,为低成本深空探测开辟了新路径,标志着我国地月空间探索新时代的来临。

中国科学院微小卫星创新研究院高级工程师张军。

王强也认为,在地月空间DRO探索研究专项中,科研团队在工程强约束和发射异常的情况下,获得了低能地月轨道设计、轨道重构、卫星能源风险管控等方面的实践经验,为我国发射部署更多的地月空间航天器,积累宝贵理论方法和工程经验。

经过此次行动,科研团队已推动地月空间DRO探索研究取得一系列实质性突破。王强介绍,中国科学院空间应用中心科研团队在多年地月空间航天动力学与空间探索研究基础上,创新性提出以飞行时间换取更大载荷重量和应急处置裕度的设计理念,并在该先导专项中得到验证,最终消耗传统手段五分之一的极少燃料,即完成了地月转移及DRO低能耗入轨,这是我国航天器首次实现低能耗地月转移。这一突破显著降低了地月空间进入成本,为大规模地月空间开发利用开辟了新路径。

同时,国际上首次验证117万公里 K频段星间微波测量通信链路,突破了地月空间大尺度星座构建关键核心技术瓶颈。值得关注的突破还有,这是国际首次验证地月空间卫星跟踪卫星定轨导航新质能力。

“随着三星互联组网成功,我国成功验证了卫星跟踪卫星的天基测定轨新体制,在轨卫星3小时星间测量数据,即实现了传统方式2天跟踪测量数据的定轨精度。”王强说,这一突破显著降低了地月空间航天器运行成本,为航天器高效运行开辟了新路径。

南都记者了解到,此前月球拯救卫星的例子有两个比较典型:1990年日本发射的月球探测器,当时火箭出了问题,用复杂的轨道设计把卫星成功救回。同样的拯救行动发生在1998年,休斯公司成功挽救了亚洲卫星3号,当时也是火箭发射失利,最终目标轨道没有完全进去。

此前的国际救援先例卫星本身没有问题,而DRO卫星帆板受损严重,能源十分受限,“跟他们相比,我们的救援难度更大。”张皓分析。

哈佛大学史密森尼天体物理中心乔纳森·麦克道尔就此营救行动评价,“这无疑表明,中国在处理复杂天体动力学问题的能力方面,目前已与美国不相上下。”

“未来,科研团队将进一步研究地月空间复杂多样的三体轨道问题,认识和掌握地月空间环境演化规律。”王强说。

采写:南都记者潘珊菊 发自北京