主播塌房,他的人生如何被封杀?

取消文化,到底取消了什么?

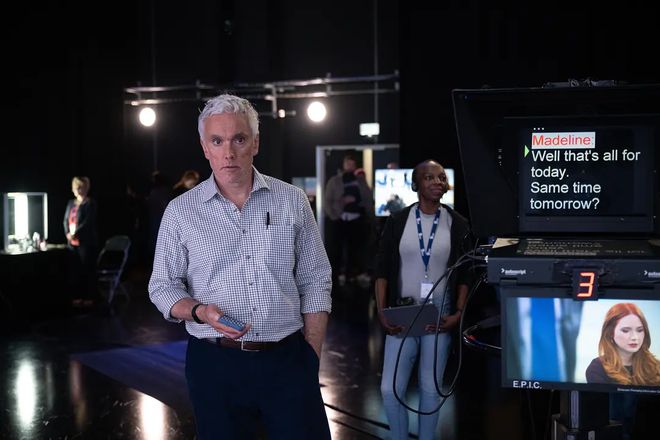

《道格拉斯被取消了》( Douglas Is Cancelled)可以概括为“由一个笑话引发的中年主播的社会性死亡实录”。道格拉斯在表弟婚宴上讲了一个涉及性别刻板印象的冷笑话,被PO到网络上之后,引发公众对“厌女老白男”的愤怒,工作暂停、广告下架、代言解除,甚至婚姻发生危机。这是一个社会个体的生存经历,也浓缩了对多个社会现象的反思:社交媒体是如何推动道德审判的?公众情绪如何裹挟事件真相?以及“正义”是否异化为新型暴力?

《Douglas Is Cancelled》有多个译法,道格拉斯塌房了、道格拉斯被抵制了、道格拉斯被封杀了、下架道格拉斯等,这些都很符合中文语境下的理解,但“取消”依然是最准确的翻译,因为这部剧其实是在讨论这样一个问题:取消文化是否让我们在追求社会公正和保护个人权利之间,走向了非黑即白的危险极端?

取消文化(Cancel Culture)指公众通过社交媒体等渠道对某个人的言行进行广泛批评和谴责,进而要求其承担后果,甚至导致其失去社会地位、职业机会或其他形式的声誉损害。如因跨性别议题而被开除“哈利波特世界”的J.K.罗琳,如因为家暴官司而无法继续寻找神奇动物的约翰尼·德普,因为一句话从“光明顶”直接下滑“无底洞”的明星、名人不胜枚举,他们被社会“取消”了。

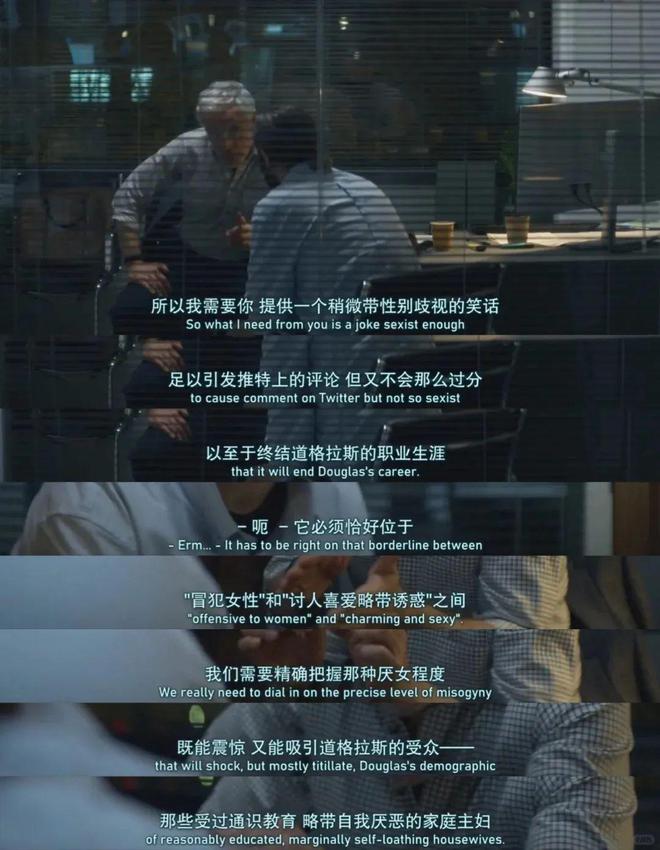

取消文化的早期案例多与种族、性别议题相关,例如好莱坞掀起的#MeToo运动,通过曝光性侵者推动社会变革。然而,随着社交媒体的普及,“取消文化”逐渐异化。剧中道格拉斯就是因一则未经核实的“辱女笑话”指控被全网讨伐,折射出当代取消文化的两大特征——片面信息主导审判和权力结构的滥用。

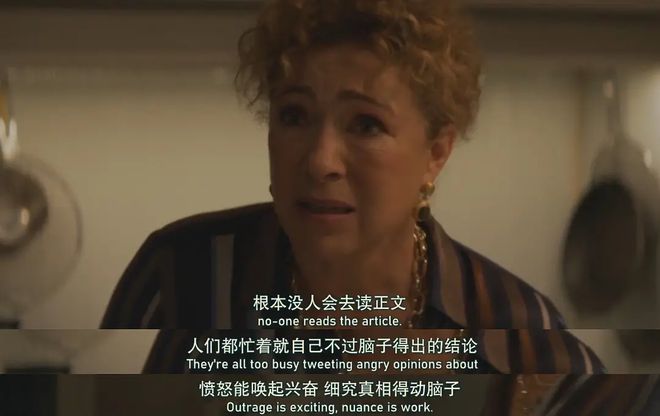

在道格拉斯事件中,并没有人去追问笑话的具体内容,仅凭“可能存在性别歧视”的标签便引发抵制。这正是取消文化依赖“情绪优先于事实”的传播逻辑。这也验证了大卫·休谟(David Hume)的“道德情感论”——道德判断更多、更本质地由直觉驱动。抛开事实不谈,我很气愤,他难道不应该为此付出代价吗?显然,理性这东西并不是时时刻刻存在于所有人的心中,当人们将自身置于道德高地时,会更倾向于对“越轨者”采取极端惩罚。

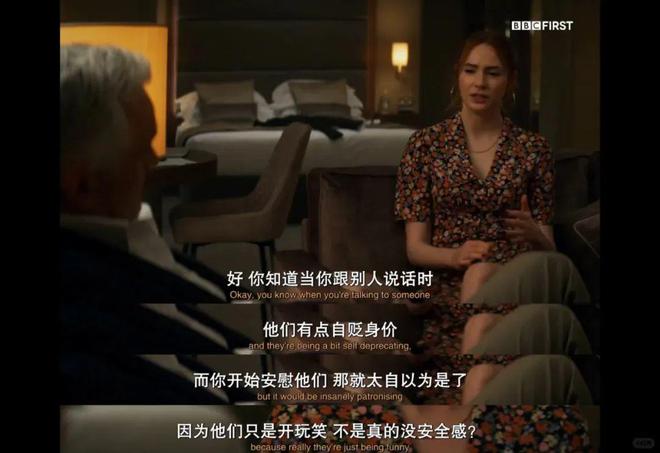

随着剧情的推进,我们得知道格拉斯的视频片段是同事玛德琳刻意拍摄的,按她的策划,道格拉斯的言论只是导火索,她的目标其实是电视台高层的特权行为,但事态发展很快就脱离了玛德琳的掌控,公众的怒火并没有如预期烧向不合理体制,而只是将“导火索”道格拉斯彻底烧毁。显然,“取消文化”借助社交媒体算法创造的“信息茧房”,进一步加剧了群体极化,形成“非我族类,其心必异”的审判氛围,当取消行为演变成以“偏见”为武器的文化战争,被裹挟的个体无一幸免。

一旦某个边缘群体以“情绪”为主导,建立起一个攻击性极强的隐形联盟,那么它是否已经成为一个新的暴力性社会结构?

道格拉斯事件其实到最后也只是一场“罗生门式”的道德围剿,因为真相从头到尾都处于缺席状态。正如道格拉斯的妻子所言:“他们不是要真相,而是要一个可以砸碎的雕像。”

从最开始的“辱女笑话”的片段式曝光开始,公众就开始凭情绪站队,即便后来完整录像显示:道格拉斯是在讽刺职场的性别偏见,认为这种行为很荒谬。但是Who cares!#DouglasIsCancelled 标签下仍充斥攻击。这隐喻了互联网时代的“后真相”困境——“取消”的本质是“忽视的权力”,而无关事实本身。攻击者们只是需要一个“引子”以便“师出有名”,让自己被忽视的权力得到伸张,至于这个“引子”是否无辜?他们并不关心,反正只要是战场就难免诞生炮灰。

如果以“正义”为名,所有的行为都是正确的吗?这也许是玛德琳最终也没能想明白的问题。她作为性骚扰的受害者,本来是希望以道格拉斯为突破口,冲击电视台的不公平环境。但她没有意识到:自己的行为实则复制了男性主导的压迫逻辑。从前是东风压倒西风,而今是西风压倒东风,平等并未实现,仅是权力角色的互换。当弱势者以施害者的方式反抗,所获得胜利真的是一种普惠的胜利吗?

取消文化表面上是对某个人、某件事、某种现象的抵制行为,但其背后隐藏的是一种“符号暴力”,也就是通过标签来区分敌我。“厌女者”、“种族主义者”、“家暴者”、“恐同者”、“恐跨者”皆是敌人,哪怕其身上还存在“优秀主播”、“卓越作家”、“环保先锋”等标签,皆可视而不见,一票否决。但我们有没有想过:在这个“凝视”无处不在的数字社会,当我们聚焦他人的时候,自己也正在被他人聚焦,一旦某个“标签”踩雷,“正义”的铁拳挥舞而来,我们又将如何应对?

好的,现在我们基于前文的论证,抛开所有的“情绪”和“标签”,纯理性地来思考一下“取消文化”的优劣。

支持者的逻辑:取消文化是社会正义的加速器。没错,当“以瘦为美”成为模特行业标准,当“未婚未育”成为面试指标,当“阶层出身”成为人品评判标准,社会有责任为边缘群体赋权,给予他们发声和反抗的权利,媒体也应该提供渠道问责特权阶层,迫使既得利益者为自己的言行负责。这是取消文化需要存在的意义。

反对者的批判:取消文化正在沦为多数暴政的武器。道格拉斯在传闻尚未得到证实的情况下就失去了工作,表明:道德审判缺乏程序正义。取消文化往往也同时取消了被控方的辩解环节和事实的论证环节,甚至迫使旁观者们选边站队,只要发表不被认可的言论就会被批判。某些社会现实会让普通民众害怕表态,成为沉默的大多数——这就是“寒蝉效应”。当社会的大多数人噤若寒蝉,只有极端者有权发声,那么极端的行为必将不可遏止。

玛德琳的复仇之所以引发很多观众的非议,在于其手段的正当性边界模糊,这也是取消文化很容易陷入的一个伦理困境——谁可以定义“不可接受”?当“政治正确”成为新的道德律令,是否意味着另一种话语霸权?

取消文化建立起的是一种“非黑即白”的二元道德论,可我们知道即使是太极图也是阴中有阳,阳中有阴,而非极端的对立。最朴素的生活观念告诉我们:大多数颜色都存在过渡区,这才是图画与色块之间的区别。如果剔除“批判”与“宽容”两个极端选择,我们未尝不能正确地应用“取消文化”促进社会的公平进度。

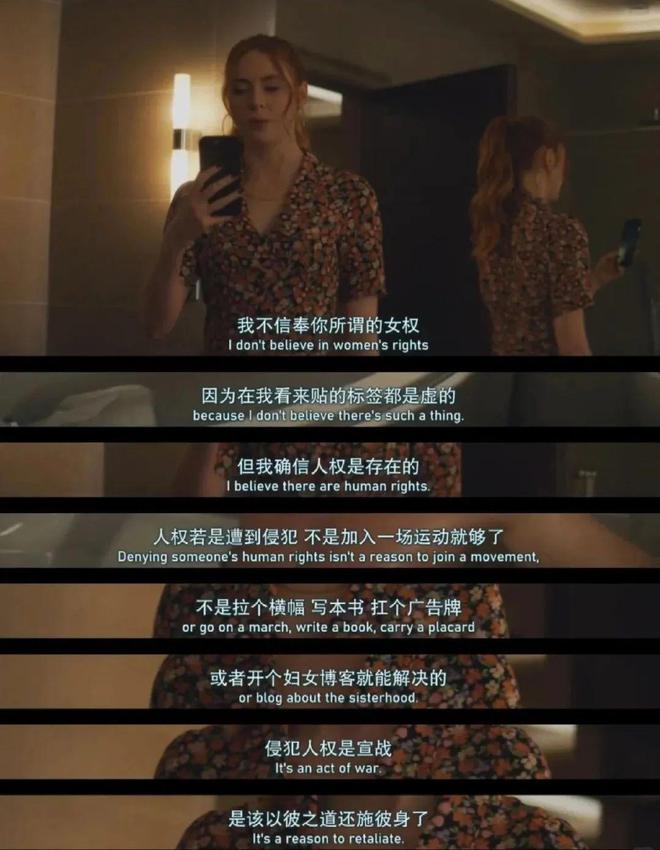

首先,盲从终结于个体的觉醒。道格拉斯从试图讨好公众到拒绝表演式忏悔,最终以自省实现救赎;玛德琳拒绝“女权斗士”标签,理解真正的性别平权需要超越二元对立;道格拉斯的妻子发现自己误解丈夫后,站出来揭露电视台包庇性骚扰高层的事实。他们都是从“取消漩涡”走出来的幸存者,并现身说法:只有清醒者方能从噩梦中脱身。

其次,作为重要媒介,社交媒体有极重要的责任优化算法、调整推荐机制,避免极端情绪的放大。不可否认,大数据是比人类更了解人类的非人类,它们理解运营方和受众对“流量”的渴求,会利用极端情绪提升偏激内容的传播效率。所以理智的用户会先“坐等反转”再谨慎发表个人言论,而对那些利用算法漏洞,煽风点火的发布者们,还应该进一步完善惩罚机制。

道格拉斯可以被取消,然后呢?讽刺的情节:电视台更换的AI主播因算法失误造成播出事故,网民发起#AIIsCancelled 运动,再陷舆论危机。网民取消道格拉斯 → 电视台取消高层 → 公众取消AI,可见:“取消文化”实现的不过是极端权力的更迭,而非真正的社会进步。若屠龙者终成恶龙,那屠龙最终成就了谁的表演?

文章的结尾需要叠个甲,本文并不是全盘否定“取消文化”,文中也肯定过抵制特权阶级和不良思想对社会正义的推动作用,我们需要思考的其实和《道格拉斯被取消了》最终想要表达的主旨一样——正义工具应该如何正确的使用?正所谓:刀是无罪,有罪的是使用刀杀人的人。

故事的结尾,真相已经不再重要, 道格拉斯与玛德琳各自背负着道德瑕疵继续生存 ,也许他们已经明白 在真相与情绪、正义与暴力之间, 并 没有简单的答案。 而我们仍需要继续在 “取消文化”中做出选择,呃,也许是被选择,那么请抱着“被选择”的心态去做出你的“选择”吧!

编 辑 :Yuri

撰文:鱼龙曼衍

排版:Julia

设计:姜黑勒久

图源:豆瓣、小红书、网络