继父上门,养我们三兄妹10多年,妈妈去世他被逼走,我和俩哥闹翻

雨水顺着脸颊流淌,我追出十里路,手里紧攥着继父临别塞给我的存折,嘴里喊着:"爸,你回来啊,这钱是你的血汗钱啊!"初秋的风裹着细雨,打湿了我单薄的衣衫,可我顾不得这些,只想追上那个熟悉的背影。

一九八五年春天,张明山走进我们家门。那年我十岁,大哥十四,二哥十二,正是懵懂的年纪。

母亲是县纺织厂的挡车工,自打父亲患肺病去世后,一人拉扯我们三个,腰都直不起来了。厂里的大喇叭常常表扬她是"先进工作者",可回到家,她却常常掩着嘴咳嗽,额头上的皱纹一年比一年深。

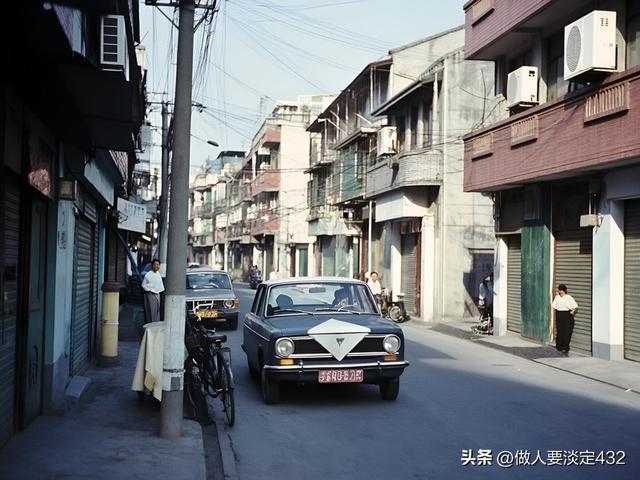

那是个物资匮乏的年代,我们家住在厂子分配的筒子楼里,两间小屋,夏天像蒸笼,冬天透着寒气。隔壁王大婶总说:"林家这仨孩子,可怜见的,没了爹,跟着个弱女人,日子咋过啊。"

张明山是修理车间的技术工人,个子不高,脸晒得黝黑,两手磨出厚茧。他是厂里有名的"万能工",缝纫机坏了找他,自行车链条断了也找他。

我至今记得他第一次上门的情景。他穿着洗得发白的蓝色工装,头发用清水梳得一丝不苟,手里提着两个纸袋,站在我们家门口,显得局促不安。

"这是给孩子们买的点心。"他从纸袋里拿出三包大白兔奶糖,小心翼翼地递给我们。

我接过糖果就躲进了屋,糖纸拆开的声音在安静的屋子里显得格外清脆。大哥二哥更是板着脸,一声不吭,像两尊小泥塑,倔强地站在那里。

"明山,孩子们还小,不懂事。"母亲搓着早已粗糙的双手,不好意思地笑着。

"没事,慢慢来。"继父的声音低沉温和,像山里的清泉,缓缓流进我的心田。

那时候,我们管他叫"叔叔"。他也不强求,只是默默做自己的事。

母亲和他结婚那天很简单,没有酒席,只在家里摆了四菜一汤,请了几位要好的同事。婚礼上,继父郑重其事地对我们说:"从今往后,你们的事就是我的事,我会尽心尽力照顾好你们。"

大哥听完转身就走,二哥也撇了撇嘴,只有我,怯生生地点了点头。

张明山像是个无声的影子,悄悄融入我们的生活。修好院子里漏雨的棚子,给破旧的自行车换了新链条,把我们的书包缝缝补补。他做得很细,针脚密而匀,后来我才知道,他曾在生产队缝过军被。

饭桌上,他总是先给母亲和我们夹菜,自己吃得很少。母亲心疼他:"明山,你也多吃点,干活累。"他就笑笑:"习惯了,当兵那会儿就这样。"

半夜里,常常听见他蹑手蹑脚地起床,给烧得半热不热的水炉子添煤。北方的冬天冷得刺骨,没有暖气的筒子楼里,小煤炉是唯一的热源。

一九八六年冬天来得特别早,我突发高烧,额头烫得像个小火炉。夜里,温度骤降,院子里结了薄冰。母亲值夜班不在家,继父急得像热锅上的蚂蚁:"得上医院!"

他把家里唯一一件棉大衣裹在我身上,又找来围巾,把我裹得像个粽子。背起我就往县医务室跑,自行车骑到半路,前轮打滑摔了一跤,他的膝盖磕破了,渗出血来,却不吭一声。

"骑不成了,我背你走。"他说这话时,眼里全是坚定。

三十里夜路,没有路灯,只有昏黄的月色洒在起伏的山路上。他的背温热而结实,走得很稳,让我有种莫名的安全感。

"叔叔,你的手冻红了,疼不疼?"我有气无力地问,看着他因寒冷而开裂的双手。

"不疼,咱老张皮糙肉厚,当年打坝时,手上全是茧,比这狠的都经历过。"他咧嘴笑了,露出一口黄牙。

那一刻,我忽然觉得他不再是陌生人。他身上有股淡淡的汗味和机油味,混合着冬日的寒气,却让人感到踏实。回家后,我第一次叫他"爸"。

母亲在灶台前愣住了,眼泪像断了线的珠子。继父蹲下身,笔直地看着我的眼睛:"闺女,爸爸会对你好一辈子。"

那个年代的承诺,朴素得没有任何修饰,却比任何山盟海誓都要沉甸甸。

日子就这样一天天过去。继父的工资不高,每月四十多块钱,他总是让母亲保管。每到月初,厂里发工资那天,他就把钱袋完完整整地交给母亲:"钱不多,你看着花。"

那时候,改革开放刚刚起步,物价还不算高,但养活三个正在长身体的孩子也不轻松。我上小学,大哥二哥上初中,学费、书本费加起来是笔不小的开支。继父从不吸烟喝酒,厂里发福利煤,他一袋袋背回家,省下买煤的钱;年底分猪肉,他专挑好的部位留给我们,自己总说不爱吃肉。

"明山比你们亲爹还亲。"邻居李大娘感叹道。

时光如流水,继父的日子过得踏实勤恳。早出晚归,从不叫苦。母亲的咳嗽时断时续,他熬中药的身影成了我记忆中最温暖的画面。

家里唯一的娱乐是台黑白电视机,那是继父用了半年的奖金买的。每到晚上八点,《新闻联播》一开始,他就坐得笔直,认真听每一条新闻,尤其关注改革开放的消息。"国家越来越好了,你们赶上好时候了。"他常这样说。

八五年那会儿,大院里只有我们家和隔壁张主任家有电视。每到放《霍元甲》和《上海滩》的晚上,院子里的小板凳摆得满满当当,大人孩子挤作一团。继父从不嫌吵,还特意搬来自己做的木凳,让邻居们坐得舒服些。

"明山,你图啥呢?带着三个不是亲生的孩子。"邻居王大妈有次问他。

继父正在修水龙头,头也不抬:"孩子就是孩子,哪有亲不亲的。再说了,我老张一辈子打光棍,现在有个家,值了。"

"啧啧,你这人心眼实在,阎王爷那本账上得记你一功。"王大妈笑着说。

继父不善言辞,只会憨厚地笑。他用实际行动证明自己的承诺。大哥初中毕业想辍学,他硬是苦口婆心劝了一个月,甚至找了厂里的老师上门家访;二哥爱踢球,把裤子磨破了,他半夜借着煤油灯,一针一线缝补;我上初中时,他怕我没钱坐公交车,硬是跟厂里请了半天假,推着他那辆"凤凰牌"自行车,带我认路,来回十多里地,直到我能自己坐车上学为止。

一九九五年冬,一场大雪覆盖了整个县城。母亲病情加重,县医院确诊为肺结核。继父请了长假,寸步不离地守在病床前。那段日子,他瘦了一大圈,胡子拉碴,眼睛里布满红血丝。

医院的走廊又长又冷,消毒水的味道刺鼻。我正在读高二,每天放学赶去医院,常看见他握着母亲的手,轻声说着家常。

"孩子们学习都好着呢,你安心养病。大赵和厂长说了,等你好了,让你去办公室,不用再去车间受累了。"继父轻声安慰着母亲。

有一次,我带着热水瓶去打开水,回来时听见母亲和继父说话。

"明山,这些年苦了你了。"母亲的声音虚弱。

"说啥呢,你养大三个孩子,才是真不容易。"继父轻轻拍着母亲的背。

"闺女,明山对咱们好,你哥俩脾气倔,你多劝劝。"母亲拉着我的手叮嘱,似乎预感到了什么。

我点头,泪水在眼眶里打转。那一刻,我感受到了成年人世界的沉重。母亲的病,钱的事,哥哥们的学业,还有那个默默付出的继父。

母亲走得很平静,像是睡着了一般。那天,纺织厂的小喇叭没有放歌,而是播报了她的讣告——"我厂优秀女工林桂兰同志因病去世,享年四十二岁。"

继父一夜白了头。他站在母亲的遗像前,像棵被暴风雨打弯的老树,却硬是一滴眼泪都没掉。

"爸,你哭出来吧。"我轻声说。

"男儿有泪不轻弹。"他低声回答,声音嘶哑得不像话。

母亲走后,一切都变了。大伯二伯不知从哪听说纺织厂给母亲有工伤补偿款,老家的宅子也值钱了。他们三天两头上门,说张明山是"外姓人",霸占着我们的家产。

"家产?我张明山两手空空来,还能贪你们啥?"继父苦笑,"补偿款是给孩子们上学用的,老宅子也是留给他们的。"

"谁知道你心里打的什么算盘?现在桂兰走了,这房子这钱,可不就归孩子们?"大伯捋着胡子,眼神闪烁。

"是啊,你一外人,凭啥做主?"二伯也帮腔道。

继父不善争辩,只是摇头:"孩子们还小,我得照顾他们到成年。"

可大哥二哥竟然被说动了,尤其大哥,中专毕业后没考上大学,在街道修车铺打工,心里本就不痛快。那些年,下岗潮刚开始,工作不好找,日子过得紧巴巴的。

"你管得也太宽了吧?我都二十多的人了,用得着你来教我做事?"大哥顶嘴道,语气冰冷得像刀子。

二哥也变了,整天和一群不三不四的朋友混在一起,回家就跟继父对着干。我夹在中间,不知如何是好。

继父依旧起早贪黑,维持着这个家的运转。他织毛衣的手艺是跟老家一个大娘学的,给我织了件红色毛衣,针脚细密,暖和极了。

"你穿这个,上学路上不冷。"他递给我毛衣时,眼睛里满是慈爱。

"爸,谢谢你。"我接过毛衣,心里一阵酸楚。

那个冬天特别冷。大哥的脾气一天比一天暴躁,常常对继父横眉冷对;二哥更是直接,三天两头不回家,和狐朋狗友厮混。继父从不回嘴,只是默默地把饭菜热着,等他们回来。

"爸,你别惯着他们。"我心疼地说。

"他们还小,不懂事。"继父摸摸我的头,笑容里带着无奈。

"他们都二十多了,哪里小了?"我不服气。

"在爸心里,你们永远都是孩子。"他说这话时,眼角的皱纹舒展开来,像一本打开的书。

春节前,厂里给母亲的补偿款终于下来了,一万五千块钱,在当时是笔不小的数目。同时,镇上来人说,老家的宅基地要拆迁,补偿三万元。

消息一出,大伯二伯更加频繁地上门,甚至带来了村里的调解员,说什么"为了林家的血脉",要把钱和房子都归到大哥名下,由他们"监管"。

"这钱是给孩子们上学用的,一分都不能少。"继父难得地强硬起来。

"你算什么?我们凭啥听你的?"那天大哥喝了酒,对着继父大吼。跟着大伯学了一口酒,眼睛红得像兔子。

"爸十年来对我们有多好,你们怎么能这样!"我哭着喊道。上高三了,眼看高考在即,家里却乱成一锅粥。

"你懂什么!他不过是贪图咱家这点东西罢了!"二哥也跟着嚷嚷,指着继父的鼻子骂。

继父坐在那里,一言不发,眼神里全是伤痛。那一刻,我分明看见了他眼中的泪光,在昏黄的灯下闪烁,却倔强地不肯落下。

夜深人静,我听见他在房间里轻轻啜泣的声音,像一把钝刀,一下下割着我的心。我多想推开门安慰他,却不知从何说起。那一晚,我辗转反侧,想起了这十年来的点点滴滴:他教我骑自行车时,那双稳稳扶着车后座的手;他帮我梳头时,那股笨拙又温柔的劲儿;他给我做红烧肉时,那满屋子的香气……

第二天清晨,继父收拾了简单的行李,只有一个旧帆布包,装着几件换洗衣服和一本发黄的相册。

"爸,你要去哪?"我拦在门口,泪流满面。

"闺女,爸爸去住工厂宿舍。等你高考完,爸再来看你。"他揉了揉我的头,声音出奇地平静。

"你不能走,这是你的家!"我哭喊着。

他苦笑一下:"家是讲血缘的地方,爸不姓林,始终是个外人。"

临走时,他塞给我一个布包:"这是这些年我攒的钱,存折里的钱是给你们三个上学用的。大个子上技校,二个子要是想学门手艺,也够用了。你的大学费用,一分都不会少。"

我打开一看,竟是一沓工资条和一本存折,十年来工资几乎全存着,只留够基本生活费。五千三百二十元,一个修理工十年的积蓄,密密麻麻的数字后面,是多少个起早贪黑,多少次加班加点?

雨水打湿了我的头发,我追着继父的身影,哭喊着让他回来。他的背影在雨中慢慢模糊,就像当年他走进我们家门那样,没有太多言语。

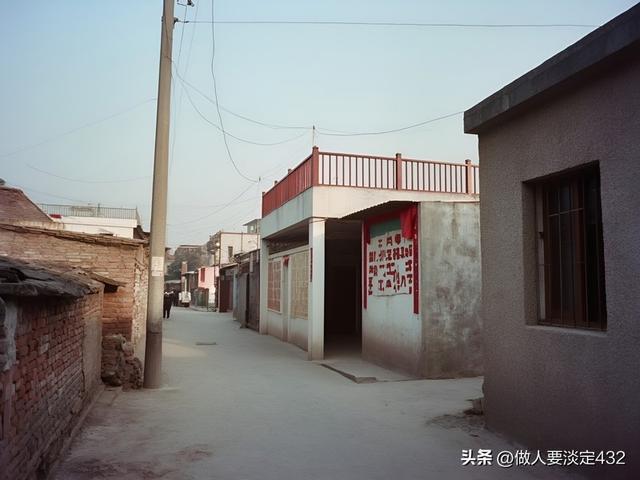

继父租了县城边上一间破旧的平房,月租十五元,只有一张小床和一个旧柜子。我偷偷去看他,屋里简陋得可怜,墙上却挂着我们全家的合影。那张照片是五年前在县城照相馆照的,母亲还健康,我们都笑得灿烂。

他桌上放着半碗冷掉的稀饭,灶台上堆着几个脏碗,看得出,他的生活很不规律。更让我心疼的是,他枕头边放着一个旧收音机,那是母亲生前最爱听的,每晚都要听一会儿戏曲节目才能入睡。

"爸,你回家吧,我想你了。"我哽咽着说。

"闺女,别哭。你要好好复习,考个好大学。"他只是这样说,目光却不敢看我。

"家里的钱,哥哥们管着,我一分也拿不到。"我委屈地说。

"没事,爸这还有一点。"他从枕头底下摸出几张皱巴巴的钱,"你拿去买参考书。"

我看着那几张褶皱的钱,心如刀绞。这些钱,怕是他这个月的伙食费吧。继父瘦了一大圈,脸色蜡黄,一副营养不良的样子。

离开时,他送我到巷口,叮嘱道:"路上小心,天冷了,多穿点。"

这句话,十年来,我不知听了多少遍,平凡得不能再平凡,此刻却让我泪如雨下。

回到家,大哥二哥已经把母亲的补偿款和拆迁款分了,各自搬出去住了。家里空荡荡的,只剩下我一个人。墙上的全家福被取走了,只留下一个淡淡的方形痕迹,像一道看不见的伤口。

高考那段日子,我总是梦见继父。梦里,他还在灶台前忙碌,手脚麻利地颠着锅,菜香四溢;他还坐在院子里的小板凳上,耐心地教我做数学题;他还穿着洗得发白的工装,笑呵呵地迎接我放学回家……

醒来,枕巾湿了一大片。

考完最后一科,我顾不上和同学道别,径直奔向继父的住处。推开门,他正在洗衣服,那双粗糙的手在冷水里泡得发白,却仍然有力。

他看见我,愣了一下,随即绽开笑容:"考完啦?感觉咋样?"

"挺好的,我觉得能上一本线。"我坐在他对面,打量着这个日渐苍老的男人。

"那敢情好,爸爸就知道你行!"他擦了擦手,从柜子里拿出两个煮鸡蛋,"补补脑子,这段时间辛苦了。"

我捧着温热的鸡蛋,泪水夺眶而出。十年前,我第一次考试得了全班第一,他也是这样,煮了两个鸡蛋给我庆祝。这个朴素的奖励,不曾改变。

录取通知书是在八月中旬寄到的,北京师范大学中文系。我第一时间冲到继父的住处,远远地就喊:"爸,我考上北师大了!"

继父愣住了,眼睛一下子亮了起来:"好,好啊!闺女有出息了!"他激动得语无伦次,眼泪在眼眶里打转。

"就知道你行!我闺女最聪明了!"他拉着我的手,一遍遍念叨着,像是在确认这不是梦。

"爸,没有你,就没有我的今天。"我哽咽道。

身后传来脚步声,大哥二哥低着头站在那里。半年来,我没少跟他们说继父的好,也给他们看了那本存折和工资条。看到我真的考上大学,他们终于明白了继父的良苦用心。

"爸,对不起……"大哥开口,声音嘶哑。

"我们错了。"二哥也低着头,脸上全是惭愧。

继父颤抖着嘴唇,眼里噙着泪水。那一瞬间,我知道他原谅了我的哥哥们。这是他的选择,也是母亲的遗愿。

"回家吧,爸,我们一起回家。"我拉着继父的手。

"家,真的还有我的位置吗?"他小心翼翼地问,像个不确定的孩子。

"家永远都有您的位置,您就是我们的家。"我坚定地说。

初秋的阳光洒在四个人身上,照亮了我们曾经破碎又重新愈合的家。岁月可以带走很多东西,但带不走那些刻骨铭心的爱。

后来,我在大学里学会了写作,常常写信给继父,告诉他北京的见闻。他不识几个字,却把每一封信都小心地收藏在一个铁皮盒子里。

再后来,我毕业留在了北京工作,每年春节都回家探望。继父的头发全白了,腰也弯了,却依然每天早起,为我们准备丰盛的早餐。

有时候,我会想起那个雨中追赶的下午,想起那个朴实无华的承诺:"闺女,爸爸会对你好一辈子。"

时至今日,我终于明白,爱不需要血缘,更不需要刻意表达。它就像阳光、空气和水,无声地滋养着生命,成为我们生命中最珍贵的礼物。

他,我的继父,用平凡的一生,诠释了父爱的真谛。