长城把“一句顶一万句”玩明白了

· 汽车十三行 ID:wzhauto2023 ·

造车这件事,可以很专业;但卖车这件事,不能只活在自己的逻辑里。你得知道,消费者怎么想、怎么判断、怎么做选择。谁能在两种思维之间找到平衡,谁就有可能赢。

长城汽车,是这方面最值得讲的一个例子。因为它曾经最轴,最喜欢讲技术细节,也最容易把人说晕。可现在,它突然开窍了。说话开始有钩子、有立场,还能让人听得懂。

就像车展前夕 " 打死也不做增程 " 这句话,一开始很多人以为只是情绪,没想到传播得这么快、影响这么大。但它真正厉害的地方不是 " 话说得猛 ",而是它背后藏着的改变,说话变得更直接,表达更有策略,和用户之间的距离也拉近了。

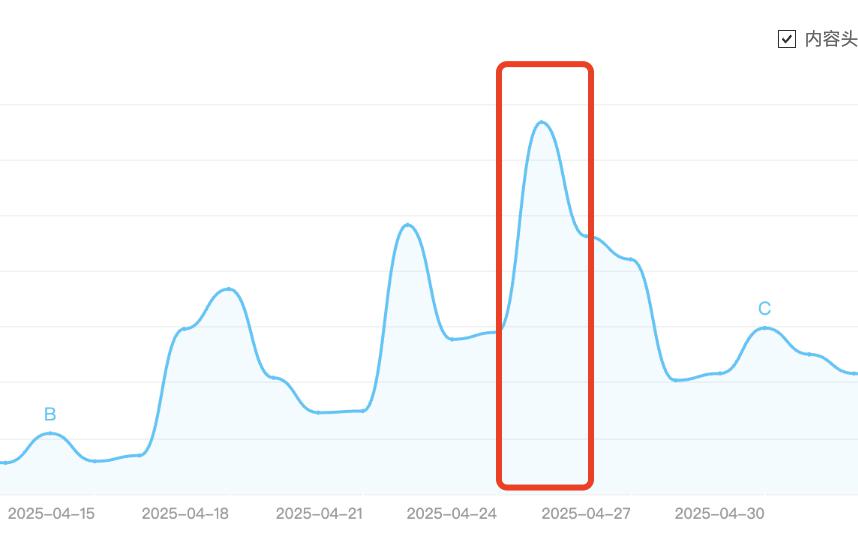

这就像刘震云那本书《一句顶一万句》,看似只是一句话,实则重新建立了用户对 Hi4 的理解,也重新激活了市场对长城的认知。比如没人再去围着坦克问 " 越野能力强不强 "、" 插混靠不靠谱 ",该买的照样买,4 月前三周一共卖了 4000 辆,最后一周直接拉到 6000 辆。

你以为它变了,其实它什么都没变;你以为它没变,其实它很多都变了。长城能按照自己的产销体系做自己的车,那也就能用一句 " 打死也不做增程 ",让消费者重新理解 Hi4。

讲一万遍 Hi4 不如说一句不做增程

没讲结构、没讲效率,直接扔出一句 " 长城汽车打死也不做增程 ",但瞬间出圈,成为从车展直到此时仍在发酵的话题。

为什么?回答我!

因为一句话比一大堆配置表更容易进入大脑。

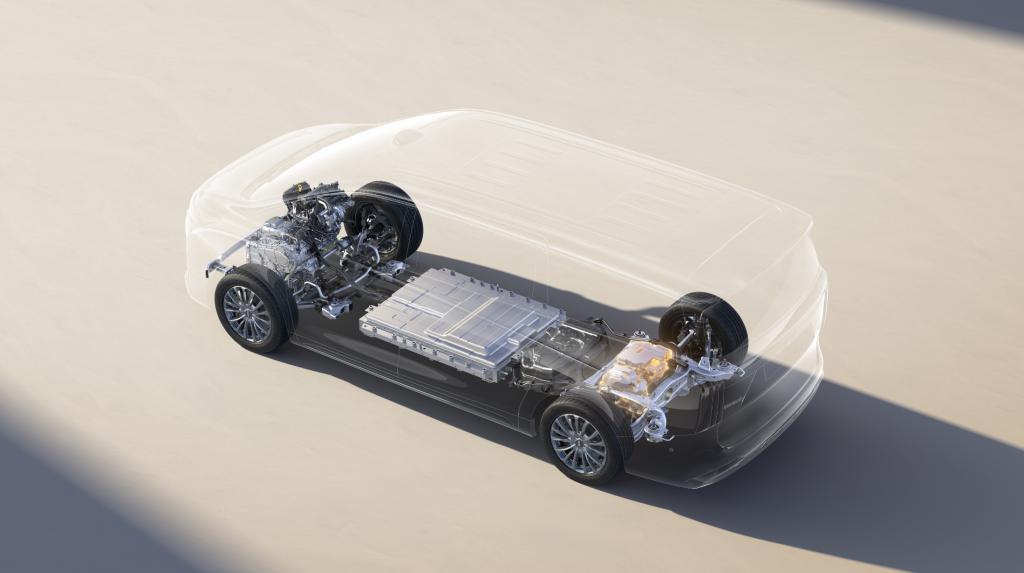

在技术层面,增程并不是不能做。它是通过发动机给电池充电,再由电机驱动车辆,一定程度上解决了 " 续航焦虑 ",但也引入了系统效率低、结构复杂、后期维护成本高等问题。对于用户来说,这套结构听起来合理,但用起来却不一定划算。而对于车企来说,是否做增程,其实就是 " 要不要妥协 " 的选择。

长城没有用 PPT 来解释不做增程的逻辑,也没有用工程师讲一通三电架构,而是换了一种方式,把所有解释压缩成一句话。

不再碎片化地回答问题,而是用一句话解释你的所有问题。把该用技术参数讲的事,用一句能传播、能搜索、能记住的话讲完了。

这句话的传播效率远高于任何技术说明。它不是在比 " 谁的增程更好 ",而是在表达 " 我们根本不需要增程 "。从传播策略角度看,这是典型的 " 态度先行 " 打法。技术解释可以后置,但用户心智必须先占位。

你可以不懂 Hi4 是怎么工作的,但你一定会记住:这家公司不做增程。

换句话说,长城不去参与 " 谁增程做得好 " 的竞赛,而是直接否定这条赛道的必要性。这是一次从 " 技术说明 " 转向 " 价值立场 " 的传播转型。立场清晰、态度明确,本身就是一种稀缺表达能力。

"Hi4" 百度指数

所以," 打死也不做增程 " 更像是一个入口,让那些原本对技术无感的消费者,主动去搜索 Hi4 是什么、混联和增程有啥区别。而在这个过程中,品牌的技术能力和产品架构,才真正进入了用户认知。

这才是现在传播环境下的 " 科技表达 ",不堆术语,而是讲得明白、讲得出去、还能讲得回来。

全面 AI 的语境中,更加强调的是认知

传统传播的逻辑是什么?品牌说一句,用户听一句;有几个卖点,就一个个讲清楚。

听起来挺稳挺线性,但现在这种策略基本失效了。尤其在 AI 搜索全面介入的内容中,大家不相信你说的,更相信自己查到的。

这也是 " 打死不做增程 " 这句话真正聪明的地方,它是一个搜索入口,无论是好奇、围绕,还是抨击、否定,都激起了观众的欲望。

长城没在原地讲清楚 Hi4,而是故意留下一个 " 知识空白 ":你说不做增程,那你做什么?为什么?和别人有啥不一样?这时候,用户开始搜索。不是被动接受,而是主动想知道。搜索 Hi4、看混联原理、对比技术架构……这些本来需要品牌主动 " 科普 " 的事情,反而通过一句话,引导用户自己完成。

这背后其实是一种 " 认知驱动传播 " 的模式。

今天的用户对信息有两个特征:一是 " 知道得多,但理解得浅 ",二是 " 敢评论,但不一定懂 "。

这并不是贬义,而是信息时代的普遍现象。越是在这样的环境中,品牌就越不能把所有答案都讲清楚,因为你讲得越细,用户越没兴趣。你不如把问题抛出来,让用户自己去找答案。

而 AI 技术的发展,恰好提供了这种自主建构认知的条件。不管是通过豆包、百度、抖音搜索,还是 AI 助手问答,用户只要产生好奇心,就能迅速形成一套对品牌的画像。画像一旦建立,就很难被推翻。这就解释了为什么一句 " 打死不做增程 ",能引起一连串传播化学反应。

更进一步讲,这种策略的关键点在于,传播的目标不再是 " 让人知道 ",而是 " 让人想知道 "。技术参数、架构图、原理介绍都还在,但它们被放在用户主动搜索的后面,而不是一开始就塞给用户。

所谓 " 懂 AI 传播 ",正是看谁的表达能成为 AI 的引子。当大家因为 " 打死也不做增程 " 而好奇去搜索时,并不会空手而归。

他们会很快发现,长城早就构建了自己的混动技术体系。比如,他们会看到二代哈弗枭龙 MAX 搭载的智能后桥解耦系统以及 50:50 前后轴荷平衡、馈电油耗 4.2L;还有在 MPV 高山上的 Hi4 是如何解决 " 馈电就废 " 的问题;更进一步,顺着 Hi4 搜索链条,大家还能发现长城在越野领域的混动技术,包括强越野的 Hi4-T 和泛越野 Hi4-Z,也同时能看到 9HAT、多挡 DHT、发动机直驱等技术标签。

说到底,AI 语境中讲故事的能力没变,反倒是听故事的方式变了。

说人话做自己,长城成了体系化传播的模板

" 打死不做增程 ",如果只有一次曝光、一次转发,那它只是情绪;但如果有节奏、有态度地持续推进,那它就是一次体系化传播。

长城的厉害之处就在于,它不是喊完这句话就退场,而是从多个层级、多个角色、多个渠道,把这句话变成了一场长期表达的开场白。

在车展前夕的发布会上,总裁穆峰表态;上海车展中,首席增长官李瑞峰站出来讲 Hi4 的技术逻辑;接下来,董事长魏建军在五一直播中回应网友提问,补上情绪底牌:" 虽然不是我说的,但我支持。"

你很少能看到一个话题,从企业高层到创始人全员 " 接力发声 ",还做到语气不同、但态度一致。这就是长城内部对技术路径、传播语气和品牌定位的高度统一。

很长时间以来,我们看到长城用接地气的方式和大家互动,这次魏建军在直播间隙中拆解 " 为啥不做增程 ",没有稿子、没有背词,讲的就是 " 我怎么想的、我怎么做的 "。

过去,企业说话的姿态是 " 告诉你我多厉害 ";现在,长城的姿态是 " 我就是这样想的,你觉得有道理,就来看看 "。

这就是 " 去爹味儿 " 的传播,从同理心出发,不端着。一位营销学专家向汽车十三行表示,这种不装、不演、真实、持续的表达方式,反而更容易获得用户信任。

最后,也是最关键的,长城这次传播没有打乱自己的产品节奏。从摩卡、高山到哈弗枭龙,全系保持混联路线。这说明,传播上的锐度,并不影响产品上的稳定性。

该发的车照发,该上的技术照上,传播只是给产品铺了更好的一层用户认知。

所以,别看薄了 " 长城汽车打死也不做增程 " 这句话,从技术到话术,再到节奏,这三样拼在一起,才能形成今天这样一场完整的表达。长城这次去爹味,为的就是能和大家打成一片,选择当一个让人愿意听他说话的人。

—— END ——

目前已入驻平台

新浪财经|富途牛牛|同花顺|东方财富|雪球

凤凰|腾讯|搜狐|网易|易车|知乎|百家号

商务合作

邮箱 | wzhauto2023@163.com

版权声明

文章版权归汽车十三行所有