美军顶尖炸弹“完整”落入胡塞之手,美媒:万一交给中国,就麻烦了

2025 年 4 月 25 日,一张照片在社交媒体上引发广泛关注。

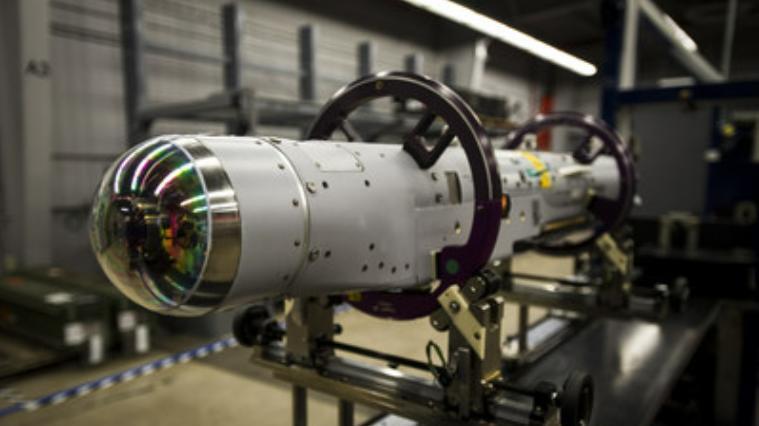

照片显示,一枚美军最先进的智能炸弹 " 风暴破坏者 " 静静地躺在也门东南部沙滩上。

美国军事媒体《战区》迅速报道了这一事件,并表达了对技术泄露的担忧,甚至推演出一条 " 技术泄露链 ":胡塞武装捡到炸弹,交给伊朗,随后伊朗可能将其核心技术分享给中国或俄罗斯。

美媒的忧虑究竟是否合理?中国军工是否真的会从中受益?

这件事背后反映了怎样的国际军事技术竞争?本文将逐一解读。

为何 " 风暴破坏者 " 让美媒如此紧张?

" 风暴破坏者 ",全称 GBU-53/B,是美军近年来研发的一款高科技智能炸弹,也被称为 " 小直径炸弹 II"。

重量 204 磅,是现代战场上的 " 精准利器 "。

这枚炸弹的核心技术在于 " 三模导引头 ",能够精准锁定移动目标,无论是恶劣天气还是复杂环境下均可发挥作用。

这些技术的结合,使 " 风暴破坏者 " 成为美军解决 " 移动目标难打 " 问题的终极武器。

更重要的是,它可以在投掷后与指挥平台保持通信,根据目标实时调整飞行轨迹,堪称 " 会思考的炸弹 "。

照片中的炸弹完好无损,这意味着其内部核心技术——尤其是导引头的芯片和软件——可能仍然完整。

这让美媒担忧,若胡塞武装将其交给伊朗,而伊朗再将技术转交给中国或俄罗斯,可能导致美军尖端技术被 " 复制 " 甚至超越。

技术泄露的担忧是否合理?

历史上,先进武器的技术泄露并非新鲜事。无论是战场缴获还是间谍活动,尖端技术总会以各种方式传播。以下几个案例尤为典型:

1960 年,美国 U-2 侦察机被苏联击落,技术被研究。

1999 年,科索沃战争中,美军 F-117 隐形战机被击落,残骸据称被中国获取并研究。

二战后德国 V2 火箭技术: 苏联与美国均从中获益,推动了各自的导弹与航天技术发展。

这些事件表明,尖端武器的扩散是现代战争中无法完全避免的。

然而,从一枚炸弹中 " 偷师 " 出整套技术并非易事。

军事专家指出,研究一枚炸弹的残骸并不等同于复制其技术,就像捡到一部 iPhone 不意味着能造出苹果手机。

尤其是像 " 风暴破坏者 " 这样高度复杂的武器,其核心技术涉及芯片设计、算法和材料工艺,仅凭残骸难以完全复现。

此外,各国之间的技术合作也有其限度。

即便伊朗真的将这枚炸弹的技术分享给中国,中国是否会投入资源研究,仍然存疑。

在精确制导武器领域,中国早已形成自己的技术体系。

例如," 雷石 " 系列卫星制导炸弹性能已接近甚至超过美国同类产品。

歼 -20 隐形战机和东风 -17 高超音速导弹也成为中国军工的代表性成果。

与其说中国会为一枚美军炸弹的技术 " 兴师动众 ",不如说中国军工已经有能力自主研发甚至超越。

美国媒体对技术泄露的焦虑,某种程度上反映了其霸权心态。

每当尖端武器丢失或技术泄露,他们的第一反应往往是 " 中国要偷我们的技术 "。

这种思维模式在冷战后尤为明显,几乎成为一种惯性。

事实上,中美在军事技术领域的竞争早已进入新阶段。

美国仍在许多领域保持领先,但中国在高超音速武器、无人机群等方面的快速发展,已经让美军感到压力。

与其担心一枚炸弹的技术泄露,美国更应该反思其在中东的军事行动为何频频失误,导致尖端武器落入敌手。

在全球化和信息化时代,尖端技术的扩散几乎不可避免。

无论是通过战场缴获还是网络泄露,技术传播的速度远超以往。美国需要接受一个现实:技术优势不可能永远独占。

结语

对于中国军工来说,这枚 " 风暴破坏者 " 炸弹的丢失,可能连个 " 涟漪 " 都算不上。

而美国的焦虑,更多是其霸权心态和冷战思维的体现。

尖端武器的丢失固然会带来一定风险,但技术扩散是现代战争中的常态。

对于美国而言,真正需要担忧的或许不是技术泄露,而是如何在全球技术竞争中保持自身的优势。

毕竟,军事技术的领先地位,靠的不是对技术泄露的恐惧,而是持续的创新能力。

参考信息:

观察者网 SDB Ⅱ哑弹掉进也门,美媒担忧 " 对中俄泄密 "