常德名片1:带着六个疑问、追寻屈原留在常德的足迹

今天的常德名片让我们带着六个疑问、追寻屈原留在常德的足迹,请传递给更多的人,让更多的了解我们大美常德——

第一个疑问:屈原是哪个朝代人?为什么会被流放?

给大家的答案是:屈原是战国时期楚国人,名平,约公元前 340— 公元前 278 年,名平,初辅怀王,做过左徒、三闾大夫,学识渊博,主张修明法度,举贤授能,为实现联齐抗秦、统一天下的大业奔走呼号。由于他的 “正道直行” 触犯了旧贵族和亲秦派的利益,遭到了令尹子兰和大夫靳尚等人的嫉恨和诬陷,先后两次遭到放逐。初放汉北,再放江南,历时达十年之久,而且一去不返,永离朝廷。是我国伟大爱国主义诗人、“世界文化名人”。

第二个疑问:屈原流放经过常德的路线?到过哪些地方?

给大家的答案是:从屈原创作的各种著作中,可以大致描述屈原流浪常德时的前期路线 —— 从武昌坐马车起程,沿枝江的百里洲抵达方林后,乘船由水路经松滋、公安、澧县、安乡、汉寿,转入沅水,抵德山,过桃源,上辰溪,溯溆浦。大约三年之后又顺沅水而下桃源、常德。

第三个疑问:屈原流放常德一带时有哪些作品?

给大家的答案是:屈原长期居住、往来于沅澧流域,屈原在被放逐的岁月里和浪迹的行程中,把自己的满腔愤懑和忧思愁绪倾于诗中,首创震古烁今、光昭日月的鸿篇巨制 ——《离骚》,在我国文学史和诗歌史上放射着永恒的光芒。他一生著述甚丰,其中大部分著作如《离骚》、《天问》、《九歌》、《九章》、《哀郢》、《怀沙》等都是他行吟沅澧时创作的。另外,《湘夫人》中有描写沅澧流域风物充满深情的脍炙人口的诗句:“沅有芷兮澧有兰,思公子兮未敢言。荒忽兮远望,观流水兮潺湲。”

第四个疑问:常德现今有哪些屈原的足迹?

给大家的答案是:现如今,在常德诗墙公园的锁心桥附近,伴沅江而立建有招屈亭——

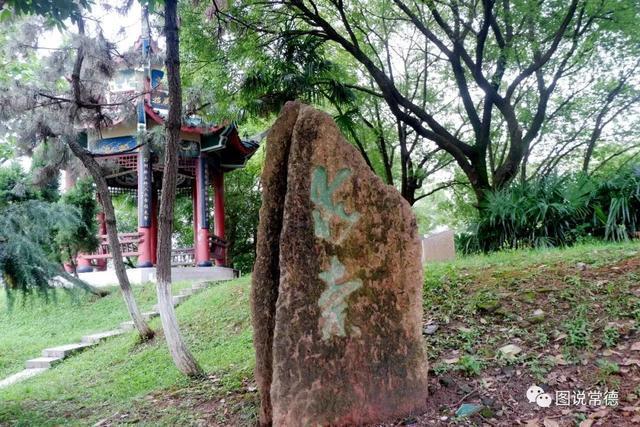

招屈亭相关链接:在诗墙公园南碈闸锁心桥东侧有一座土丘,林荫道尽头,上面一个四角翘起的亭子赫然入目,这里几乎全是浓荫遮蔽,樟树参天灵气飘溢,青松挺立傲然冷峻。亭子顶上三个朱红的大字——招屈亭,亭柱上书有一副楹联——枉渚昔淹回身窜穷荒空有恨,鼎城今崛起魂来乐土不须招。

招屈亭为纪念屈原而建,始建于秦,曾在抗日战争时期毁于战火,1997年在原址上重建。屈原曾在常德一带流放,为中国古代倡导廉洁文化第一人,他在《离骚》中自云:“名余曰正则兮,字余曰灵君”;在《卜居》篇中说:“宁廉洁正直以自清”;在《招魂》篇中曾吟道:“朕幼清以廉洁兮,身服义而末沫”。屈原终生践行廉洁操守,至死不渝。

招屈亭的八根红色圆柱,似乎支撑起对屈原无限的思念。

招屈亭的飞檐翘角直冲云霄,似乎见证着历史仰望着未来。

招屈亭的这块“求索”石,似乎正给人一种“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的励志。

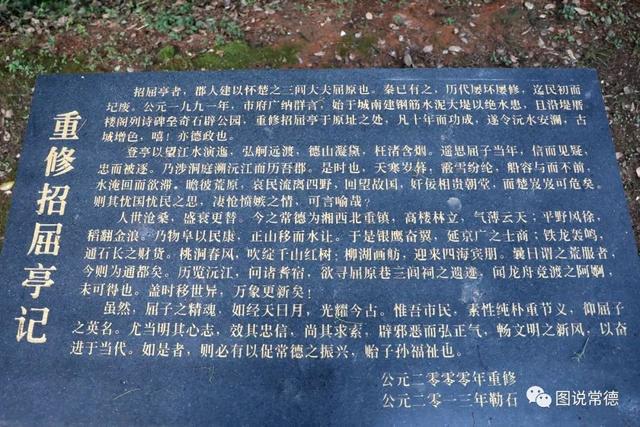

招屈亭的这块重修碑记,不知凝聚了多少常德人对屈原至真至诚的情感。

特别让人感到欣慰的是招屈亭与常德廉洁文化园紧密相连。屈原被誉为中国古代倡导廉洁文化第一人,他在《离骚》中自云:“名余曰正则兮,字余曰灵君”;在《卜居》篇中说:“宁廉洁正直以自清”;在《招魂》篇中曾吟道:“朕幼清以廉洁兮,身服义而末沫”。屈原终生践行廉洁操守,至死不渝。

第五个疑问:屈原与为何会与常德廉洁文化园紧密相连?

给大家的回答是:屈原被誉为中国古代倡导廉洁文化第一人,他在《离骚》中自云:“名余曰正则兮,字余曰灵君”;在《卜居》篇中说:“宁廉洁正直以自清”;在《招魂》篇中曾吟道:“朕幼清以廉洁兮,身服义而末沫”。屈原终生践行廉洁操守,至死不渝。所以招屈亭与常德廉洁文化园紧密相连。

在招屈亭下的巨石上镌刻着醒目的红色常德廉洁文化园标志标牌。

一个脚印写着“清政”,一个脚印写着“廉洁”,入园游道口两个黑白卵石铺设的大脚印警示人们要注意脚下每一步,不要落入金钱、美色和名利的陷阱。

右侧招屈亭依稀可见,青石板游道曲径通幽,一块腊石上刻有招屈亭及屈原生平简介和他提出廉洁文化的诗句,沿途花草芬芳,奇石点缀,并刻有四组廉洁格言警句。

在名贤广场,林伯渠、帅孟奇、宋教仁以及明清两朝清官朱缙、郭耸和延桂等6位常德历代清廉贤士生平简历以及廉洁故事分别石刻,人物形象用深浮雕展现。

临江有垂柳数株。柳下一边置石鼓12个,分别刻有红色忠孝仁信,礼义廉耻,德勤善真等字。

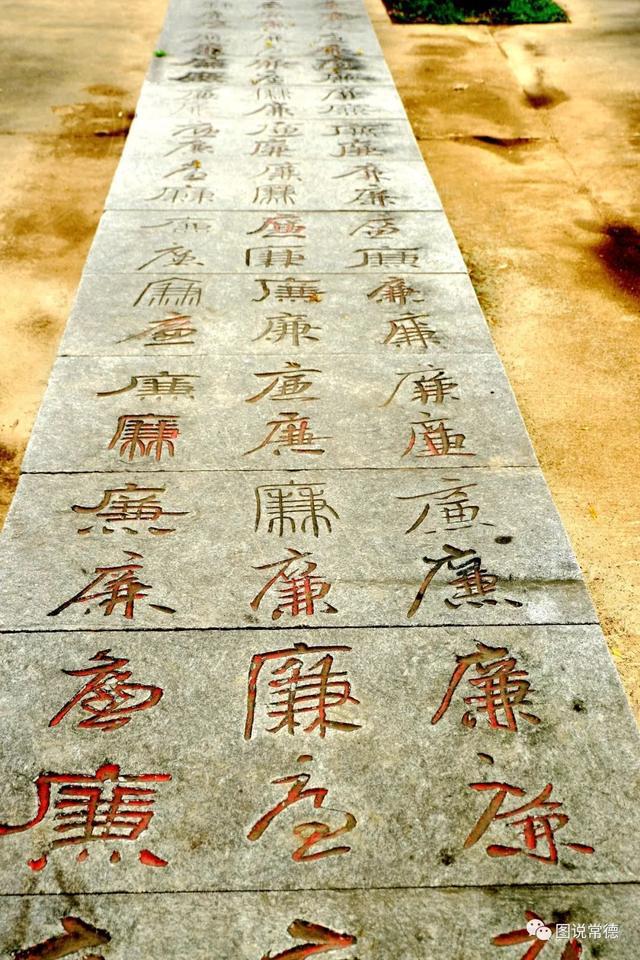

一边为16米长的百字廉,精选历代书法家、名人及诗墙修建者,纪律检查工作者手书廉字100个,既可观赏又可与人坐靠休闲。

我想,从招屈亭到廉洁文化园是没有距离的,两者之所以能紧密相连,那是一种传承,从远古到现代的一种传承,从历史到未来的一种传承,从倡导廉洁第一人屈原到我们每一位人民公仆的传承。

第六个疑问:屈原投江的背景

顷襄王二十一年(公元前 278 年),因楚国的政治更加腐败、秦国大将白起统兵攻占了楚国郢都。噩耗传来,屈原倍感哀痛,抱石自沉湖南汩罗江。屈原死后,受到了全国各地人民的追思和纪念。常德修筑三闾大夫祠、招屈亭祭祀他,并且每年端午节举办龙舟竞渡活动以资纪念。刘禹锡观看了白马湖上的龙舟竞渡后,写道:“竞渡,始于武陵。至今举楫而相和之,音咸呼云:‘何在’!斯招屈之义。”