“小品之王”陈佩斯如今怎么样了?

1984 年除夕夜的北京工人体育馆后台,一个光头演员正对着空碗反复练习吃面条的动作。

当导演黄一鹤冲进来警告——这节目要是出了问题,就是大事故。

这个叫陈佩斯的年轻人只是淡淡地回了句——大不了回内蒙插队种地去。

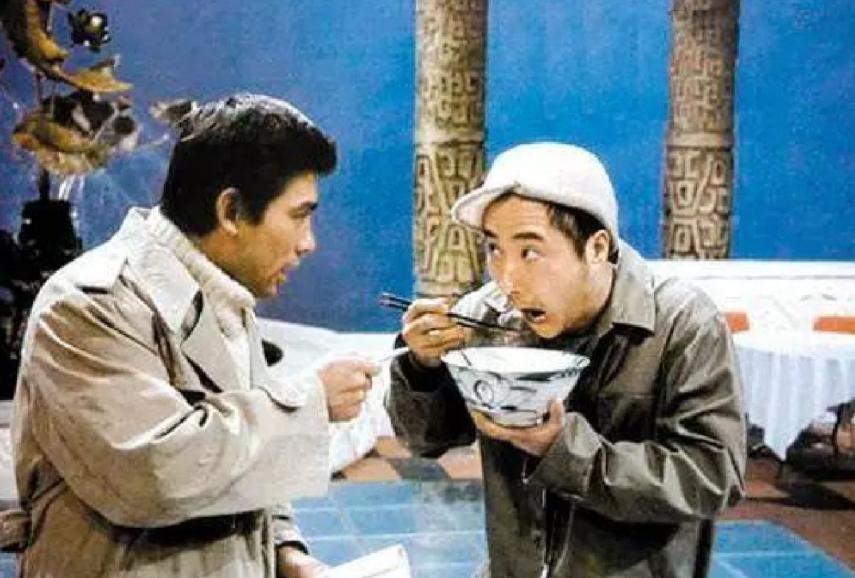

谁也没想到,当晚《吃面条》的演出让全国观众笑得前仰后合,开创了中国电视小品的先河。

而陈佩斯这个名字,也与中国喜剧紧紧绑在了一起。

在《吃面条》之前,春晚舞台上从未出现过这样的表演形式。

陈佩斯用夸张却不失真实的表演,把一个饿极了的龙套演员演绎得惟妙惟肖。

现场反应极其热烈,有人甚至写信到电视台,说这是第一次知道,电视里的人能让我笑到尿裤子。

这台节目的成功,不仅确立了小品这一艺术形式在春晚的地位,也让陈佩斯和搭档朱时茂一夜成名。

在之后的十几年里,他们陆续创作了《主角与配角》、《警察与小偷》、《王爷与邮差》等经典作品,两人成春晚最受期待的黄金搭档。

但陈佩斯的艺术之路从来不是一帆风顺的。

从小生长在艺术世家的他,父亲陈强是著名的反派演员。

特殊年代里,他看到父亲因饰演反派而受到不公正待遇,这在他心中种下了对艺术纯粹性的执着追求。

进入八一电影制片厂后,他从跑龙套做起,凭借过人的表演天赋逐渐崭露头角。

正是这种在逆境中成长的经历,塑造了他倔强不屈的性格特质。

1998 年春晚成为陈佩斯艺术生涯的转折点。

那场《王爷与邮差》的演出堪称灾难——

朱时茂的麦克风出了问题,陈佩斯不得不贴着他吼台词;精心设计的走位全乱套;关键的音效迟迟不出。

下台后,这个从不服软的硬汉躲在厕所隔间痛哭——他们把艺术当什么了?

这次失败的演出,让他对春晚舞台产生了深深的失望。

更让他愤怒的是,1999 年他发现央视在未经授权的情况下,将他与朱时茂的小品制成 VCD 热卖。

当他找上门理论时,得到的却是——没有我们捧,你算老几的冷嘲热讽。

这次冲突彻底点燃了陈佩斯的倔脾气。

尽管朱时茂劝他忍忍算了,他还是坚持把央视告上法庭。

在知识产权意识淡薄的 90 年代,这样的举动需要极大的勇气。

胜诉那天,他在法院门口对记者说——我不是为了钱,是要告诉后人,艺术家不是奴才。

这句话道出了他对艺术尊严的坚守,同时,也让他付出了沉重代价——恐吓信塞满信箱,春晚舞台再不见陈小二的身影。

多年后有导演透露,春晚曾三顾茅庐请他出山,条件随便开,他却只回了一句——我那棵石榴树该剪枝了,没空。

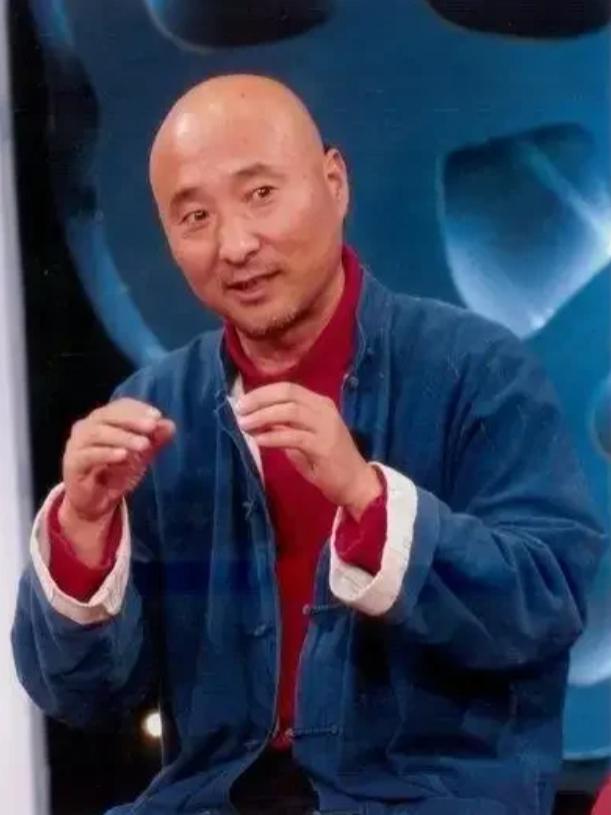

从春晚舞台消失后,陈佩斯经历了人生最低谷。

他的影视公司倒闭,负债累累,最困难时连女儿的 280 元学费都拿不出来。

但他并没有就此放弃艺术理想。

在妻子王燕玲的建议下,他们到北京延庆承包荒山种树。

两年的农民生活磨砺了他的意志,当第一批石榴树结果盈利 30 万元后,他毅然决然地投身话剧事业。

2001 年的话剧市场一片萧条,但陈佩斯却看到了舞台艺术最本真的价值。

他拿出全部家当排演《托儿》,为 5 秒钟的摔跤镜头连续摔了 38 次,尾椎骨肿得没法坐椅子;

为体验婚托的真实状态,他带演员混进婚介所被识破,热茶泼在脸上也毫不退缩。

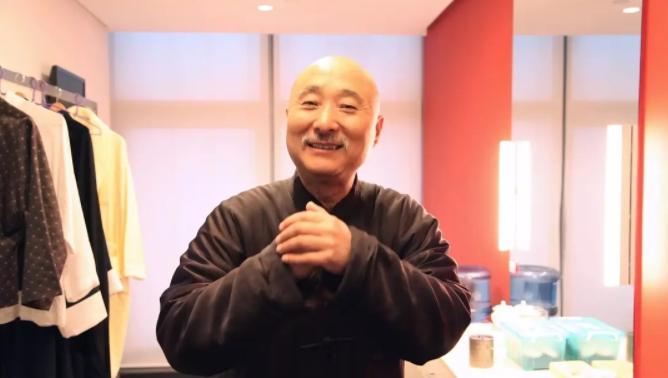

《托儿》的成功开启了陈佩斯艺术生涯的新篇章,随后,他带着《阳台》、《戏台》、《惊梦》等多部剧作跑遍全国,都场场爆满。

他立下规矩:绝不降价,绝不相送。

在商业化浪潮席卷文艺界的今天,这样的坚持显得尤为珍贵。

可以说,陈佩斯用行动证明,真正的艺术家可以站着挣钱,不需要为五斗米折腰。

正如他在采访中所说——

我这辈子最得意的作品,不是逗乐了十几亿人,而是没对任何人弯过腰。

可以说,从 1984 年《吃面条》的一夜成名,到与央视的正面冲突,再到话剧舞台的重新崛起;

陈佩斯的人生,贯穿始终的,是他对艺术纯粹性的执着追求和不向世俗低头的硬骨头精神。

在这个娱乐至上的时代,陈佩斯的坚守尤为难得。

他不炒作、不妥协、不随波逐流,用半生诠释了一个真正艺术家的风骨。

而当我们回看那些让观众笑中带泪的经典作品时,会发现最打动人的不仅是精湛的表演,更是表演背后那个始终挺直脊梁的灵魂。