1500年前家暴案的“世纪审判”

1500年前家暴案的“世纪审判”

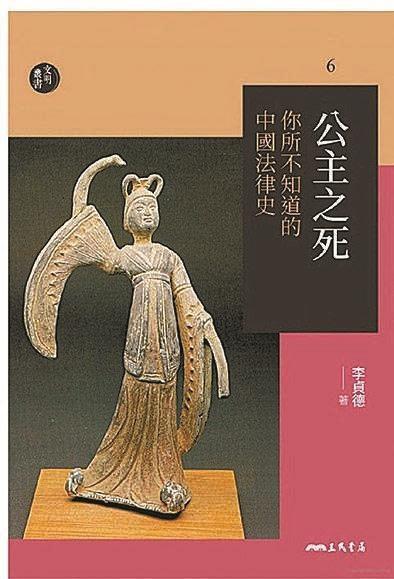

《公主之死:你所不知道的中国法律史》

李贞德所著的《公主之死:你所不知道的中国法律史》一书,记载了北魏神龟二年(519年),洛阳城中爆发的兰陵公主被家暴致死案。这个案件占据了《魏书·刑罚志》的六分之一,可见此案在当时之重。当怀有身孕的兰陵公主在驸马刘辉的拳脚下香消玉殒,这个表面上看似普通的家庭暴力案件,在北魏朝廷掀起了长达半年的激烈辩论。

案件审理过程中,以尚书三公郎中崔纂为代表的士大夫集团与当权者的太后展开了针锋相对的较量,皇权、伦理与性别观念激烈碰撞。作者以考据、比较史学和跨学科历史研究等方式,所采用的事迹分析皆有史料可循,同时穿插北魏、南魏、汉朝、唐朝等不同朝代间的不同法条进行比较和深入剖析,更能对比出各朝代法条背后的法理之异同。

案件审理伊始,太后便以“龙颜大怒”的姿态介入司法程序。这种皇权干预并非偶然,在北魏“以法统政”的传统下,《斗律》虽已初具规模,但作为南北朝时期胡人汉化的顶级政权,太武帝时期确立的重大案件必须经门下省(皇帝的内侍机构,相当于秘书处)审核的制度,依然为皇权干预司法留下了制度性通道。

案件先后经过尚书省、廷尉、门下省等部门审理,刘辉的罪名在“杀人”与“大不敬”之间摇摆不定。汉族的士大夫集团坚持按普通杀人罪论处,主张“以父权制论罪”,看似合法合理。但以太后为代表的皇权集团强调“大不敬”的特殊罪名,试图将家庭暴力上升为“大不敬”乃至于“谋反”的政治犯罪——通缉刘辉时用的是“谋反”罪。

太后多次召集公卿讨论案情,实际上架空了正常的司法程序。案件的争议焦点,在刘辉伤害孕妇公主的法律适用上。士大夫集团强调“夫妻本为一体”的伦理关系,认为刘辉只是“杀子”,可以罪减一等。而皇室则坚持“皇族不可辱”的特殊保护,皇权纲伦与法律条文剧烈冲突。

作为案件的核心人物,兰陵公主兼具“皇室成员”与“家暴受害者”双重身份。这种身份的重叠使得案件超越了普通家庭纠纷的范畴,成为检验北魏法律性别立场的试金石。法律文书刻意强调公主的金枝玉叶身份,却淡化了其作为女性的基本权利。

太后的强势介入开创了女性执政者干预司法的先例。这位鲜卑族出身的执政者,既受到草原民族母权制遗风的影响,又深谙汉制官僚体系的运作规则。她推动的“严刑重典”不仅是对士族集团的压制,更是对传统性别秩序的挑战。案件引发的朝堂之争,不但是皇权与士族的相争,更是法律解释权的性别博弈。士大夫集团坚持“法者天子所与天下公共也”的汉制传统,而太后则通过女性执政者的特殊身份,试图重构法律解释的性别维度。这种博弈最终以皇室胜利告终,判决突破了常规量刑标准,对刘辉处以枭首极刑。这种超常规的刑罚适用,既是对公主皇室身份的特别关照,也是对“夫权至上”伦理观念的强力否定,反映出北魏法律实践中伦理原则的弹性空间。

《魏书·刑罚志》,通论北魏150年的法律发展,却花了将近六分之一的篇幅记录这个案子。到了19世纪末,身兼清朝法官和法律学者的沈家本,在他教导学生判案的文章《学断》之中,也引用了这个案子,可见此案在传统中国法律史上的代表性和重要性。而这个案子,在受过阶级、种族和性别意识熏陶的现代历史学家眼中,更是显得引人入胜。这个故事集合了各种戏剧性元素:豪门恩怨、宫廷内幕、家庭暴力、不忠、司法诉讼、追捕……更复杂的是还有当时的种族和时代背景:公主本人是鲜卑族,而驸马则是投靠北魏的原南朝刘宋皇室成员。发生在1500年前北魏王朝的这个原本看似简单的皇族家庭纠纷,由此遂具备一种典型意义,引发了世人长久的关注,它在当时引爆的法律争议可谓那个年代的“世纪审判”。

如果不是公主的特殊身份,此案本没有这么复杂。中国秦汉的法律本来纯粹基于法家精神,但自三国曹魏时起,儒家思想已系统地渗入法律框架。北魏虽是鲜卑族建立的王朝,但其立法却由当时北方汉族的儒生士族拟定,完成了中国古代法律的彻底儒家化。儒家思想的基本原则就是伦常,主张贵贱、尊卑、长幼、亲疏有别,例如北魏法律规定祖父母愤怒而杀子女不过判刑五年,但子孙对祖父母如有辱骂以上的行为,即属十恶之列的大罪,须处以斩决,这在法律条文中的另一处体现就是女性的屈从地位。直到民国前,妻子必须为公婆服最高的丧期“斩衰三年”,而其夫只需为岳父母服丧三个月。因此,如果死者不是公主,在那个年代她确实是很难让自己丈夫偿命的。

由此看来,这个案件似乎未能改变传统法律中的性别歧视本质。事后,对刘辉的判决并没有执行,这个驸马以被赦免的戏剧性结局收场。倒是太后河阴之变身死后,刘辉还被新君封了爵位和官职。这种“法外开恩”的结局,既是对法律尊严的嘲弄,也是对封建时代案件本身最深刻的反讽——在权力与伦理的夹缝中,法律的理性光芒始终难以真正普照。

对于我们来说,历史的真正精彩之处,并不仅仅是金戈铁马、遍地狼烟的军事征伐,也非机关算尽的争权夺利,而更可能的是,任何一桩桩记载在故纸夹缝中的盛衰荣辱、生老病死,以及那些看似不起眼的故事,虽仅仅如同浮于海面的冰山一角,其所带给我们的羁绊更可以贯穿古今,令人沉迷其中踯躅久远……

历史的尘埃从未真正落定,兰陵公主的血泪,在当代法治建设的裂缝中依然隐隐作痛,从北魏公主的血案到2015年反家庭暴力法的出台,法理情的平衡始终是动态的历史进程。正如《公主之死》所示,法律既能坚守程序正义的底线,又能包容“母亲盗药”式的情理挣扎,更能在权力干预前筑牢防火墙。这既是1500年前那场悲剧给予今人的启示,更是文明赓续中司法智慧的永恒命题。(陈晨)

(检察日报)