阅读是每个人的“终身大事”

4 月 23 日,是第 30 个世界读书日。今年世界读书日的主题是 " 阅读:通往未来的桥梁 ",倡导通过阅读开阔视野、传递智慧,为构建更美好的明天提供精神动力。

在人工智能兴起的当下,人们的阅读习惯发生哪些变化?在时代变迁中,读者的阅读兴趣何在?我们该如何通过阅读这座桥梁,走向未来?

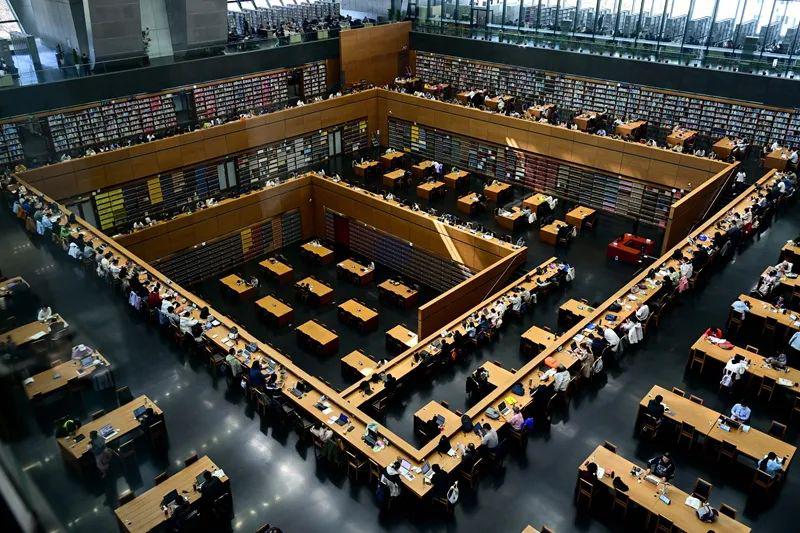

△读者在中国国家图书馆阅读。新华社记者 刘金海 摄

从手不释卷到数字视听

清晨的上海地铁,找一个位置站定,打开包里大约 2 斤重的 " 大部头 " 沉浸到文字中,这是在上海从事品牌工作的一村每天通勤路上的 " 固定动作 "。

千里之外的北京,去年刚大学毕业的小吴,也会在上下班的地铁上捧着纸质书。" 看纸质书的感觉更有仪式感,也更专注。" 小吴说," 我习惯拿笔随手记录,纸质书对我来说更方便。"

当前,纸质图书仍是出版主流,并在人们的阅读生活占据一席之地。

最新数据显示,2024 年江苏居民综合阅读率达 90.3%,人均纸质图书阅读量增至 5.5 本;《广州市 " 图书馆之城 " 建设年度报告 2024》显示,2024 年读者人均阅读纸质图书 23.98 本。

随着数字化浪潮涌动,手机阅读、听书、视频讲书等形式,日益融入生活,成为公众习惯的阅读新方式。

电子书在年轻群体中更为普遍。以阅文平台为例,2024 年,年龄在 30 岁以下的读者在新增用户中占比近 4 成,全年人均在读作品数从 28 部提升至 31 部。

" 便携、高效。" 在北师大艺术学研究生小林看来,这是电子书最突出的两个优点,她可以在看书的时候随手截图存档,查找内容时也比纸质书更方便。此外,电子书的社交属性也很吸引她。她说:" 在一些读书类 App 上,能看到朋友们正在读的书和笔记。"

程序员羡辙的经历,则更有数字时代的特色。因为喜爱阅读,但苦于平台众多、笔记散落,她用近两年时间开发了一款可跨平台整合笔记的读书 APP" 众山小 "。惊喜的是,这款 APP 不仅是阅读助手,也让她看到了用户阅读量的增长,2020 年,人均读完的图书数量和阅读时长是 5 本、20 小时,2022 到 2024 年,这组数据达到了 10 本左右、40-50 小时," 在这个短视频争夺用户时间的时代,阅读时长的提升非常可贵。" 羡辙说。

△羡辙在家中展示她开发的 APP。受访者供图

数字阅读并非独属年轻人的专利。在媒体工作了二十余年的方先生,曾多年从事外文报道工作,阅读英文原版电子书已成为他生活中的一部分。" 读原版书有种‘原汁原味’的感觉,‘翻译是遗憾的艺术’,还是想直观地了解作者本来的意思。"

除便携外,方先生说:" 像《耶路撒冷三千年》这类‘大部头’,纸质书看起来‘有压力’,电子书看不到具体厚度,反而利用碎片化时间看完了。"

" 各种形式的书都会看。" 国际关系学院青年教师张潇爽的读书习惯,是当今多元阅读方式的一个缩影。" 日常工作用到的书比较多,因此会大量阅读更便携的电子书,但经常用到的书会习惯看纸质的。平时也会听书,以休闲娱乐为主。" 她说。

△中国国家图书馆一角。新华社记者 刘金海 摄

面对阅读方式的变化,图书馆、出版社、书店等也在积极拥抱新技术,探索数字内容创新。比如,国家图书馆为读者提供了十万册近年出版的电子书阅读服务,并打造了 "M · 地铁图书馆 " 等数字阅读品牌。

近年来,人民文学出版社数字业务收入每年保持 20% 以上的增速,目前拥有可运营数字资源 2000 多种,有声资源 300 多种。在总编辑吴良柱看来," 纸质书和电子书之间是互补关系,互相促进。"

从时代热点到经典回归

" 碎片化阅读确实影响了读书习惯,近年来中短篇小说集、散文集渐成热销态势。" 吴良柱说," 但只要是优质的作品,不论是长篇巨制还是名家短篇,都是正向的。像莫言新作《晚熟的人》、阿来的《去有风的旷野》、迟子建的《好时光悄悄溜走》都是非常优质的短篇集。"

阅读书单也是探寻时代脉动的体现。在加速演进的世界变局中,国际政治、经济、科技等无疑是从学界到民间都关注的话题。

在方先生的电子阅读器中,基辛格的《论中国》是他最近正在阅读的书目。最近,他还特意找来《美国官僚政治:政府机构的行为及其动因》这本书。中信出版社编辑介绍,3 月出版的新书《论美国》近期也广受关注。

4 月 21 日,记者来到位于西单的北京图书大厦。在 " 新书推荐 " 书架上,不少读者在阅读《中国经济 2025》《经济新动能》《大出海》《锚定中国》以及人工智能应用方面的新书。

" 老一辈革命家精神图谱 "" 创新引领高质量发展 "" 名家名作经典传承 " 等专柜也都在显眼位置,吸引读者驻足阅览。工作人员告诉记者,最近一段时间,来寻找新质生产力、低空经济、人工智能方面图书的读者比较多。

中信出版社 2023 年 8 月出版的《奥本海默传》,随着电影《奥本海默》热映,到今年恰逢抗战胜利 80 周年,一直保持着较高的话题度,销量稳定。在编辑姜楠眼中,这位 " 原子弹之父 " 的故事不仅见证了过去,也关乎现在,还提醒着未来。

此外,随着电影《哪吒之魔童闹海》、游戏《黑神话 : 悟空》火爆,《哪吒三界往事》《黑神话悟空:遇见山西》书籍等也在电商排行榜前列。

与快节奏阅读相对的是,在数字平台上正掀起经典阅读热潮。2024 年,阅文平台上,《三国演义》《西游记》等名著位列年增速最快的前十大出版书,反映出当代年轻人对于传统文化与自我成长的阅读需求。

无独有偶,人民文学出版社的销售和阅读数据显示,近一年来严肃文学与经典作品在强势回归,迟子建的《额尔古纳河右岸》、梁晓声的《人世间》等,长期占据京东、当当等电商平台销售榜单前列。" 青年群体正通过经典寻求精神共鸣与价值观构建。" 总编辑吴良柱说。

今年 3 月的北京图书市集上,南京大学出版社 " 守望者 "" 折射集 " 等经典丛书品牌热度不减。该社媒体宣传部副主任戚宛珺认为," 读者渴望从中寻求观察世界、理解社会的新视角与新方法。在阅读中不仅收获知识,更期望获得对生活的深刻洞察与启示 "。

当下的中国故事不仅是全民阅读,更是全球阅读。

截至 2024 年底,阅文集团向海外推出了 6800 部中国网文翻译作品,覆盖 200 多个国家与地区,起点国际访问用户累计近 3 亿。去年 , 阅文又有 10 部网文作品入藏大英图书馆。" 网络文学为中华文化的国际传播搭建了一座桥梁。" 阅文集团相关负责人说。

从阅读场景到文化地标

随着阅读习惯的变化,与阅读相关的实体阅读空间也在悄然焕新,向多元文化空间和文化地标转型。

沉浸式的体验是实体阅读空间所不可替代的核心功能。在国家图书馆 · 国家典籍博物馆," 中华优秀传统文化典籍 "" 甲骨文记忆 " 等展览,让公众近距离感受典籍穿越历史的魅力。

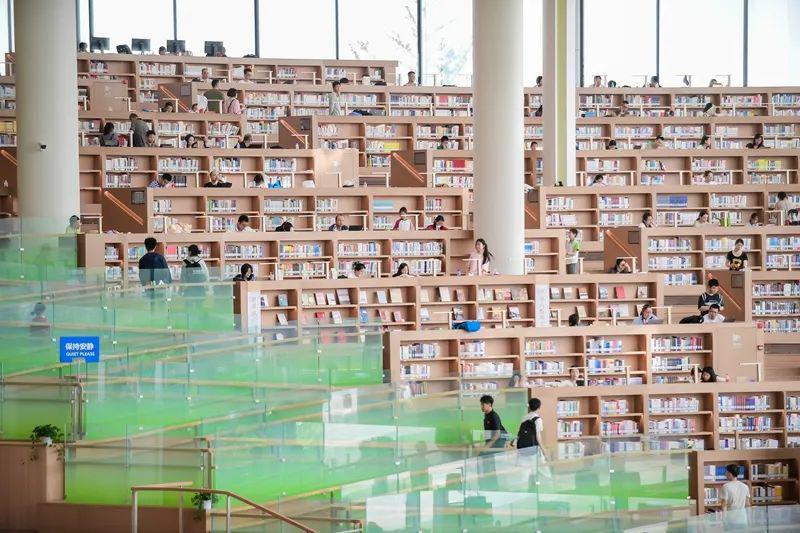

在北京城市图书馆,超挑高的山间阅览区用一座书山展示知识文汇和数字图景,读者仰望间可感受文脉传承的震撼。

△北京城市图书馆阅览区。北京城市图书馆供图

首都图书馆中,《本草纲目》《天工开物》等古籍内容经典场景被做成裸眼 3D 版,读者可在智慧桌面上直接 " 触摸 " 立体影像。

" 作为一个城市的图书馆,能够支持这座城市的创新,是非常重要的。" 近日,北京大学信息管理系主任、教授张久珍在演讲中说," 到实体空间来,它能够建立人与人的连接。我们看到,有非常多的中年人在图书馆得到治愈,也有一些老年人更愿意到图书馆来做志愿者,获得价值感。"

除了图书馆,近年来 " 书店 +" 业态兴起,越来越多的书店从 " 体验感 " 出发,打造更多元场景。

" 书店也是在营造一个文化场域,寻找和自己同频的读者。" 中华书局书店业务部负责人吴魏说," 书店应该成为一个文化地标,不是拍照打卡的地标,而是深度挖掘所在城市、街区的文化内涵,展现文化底蕴与文化形象的地标。"

△中华书局灿然书屋。受访者供图

他介绍,中华书局的灿然书屋最近和同街区的老舍纪念馆联动,以盖章打卡的形式,让游客重走老舍从丹柿小院到首都剧场上班这条路线。据介绍,灿然书屋收集了大量老舍相关的旧书进行展示,有一位天津读者,翻到了自己小学图书馆收藏过的老舍旧书《鼓书艺人》,这是旧书带给人的独特情感链接,他当即就把这本书收藏了。

" 打造舒适的阅读场景,举办作家分享和签售活动、讲座、艺术沙龙、主题读书会、快闪活动等,建立专属服务社群等,都是增强读者黏性的重要方式。"PAGEONE 书店总经理陈鹏介绍,书店每年都会举办几百场文化活动。他认为,实体书店有着网络平台和数字阅读都比不上的体验优势。

" 书店作为阅读空间,应该是优质阅读资源的汇聚地、多元文化交流碰撞的空间、城市人文精神滋养的角落、读者心灵栖息的家园。" 陈鹏说。

值得关注的是,随着全民阅读的推进,不少 " 家门口 " 的新型文化空间悄然生长,形成了颇具特色的 " 最后一公里 " 文化服务圈。

以坐落在北京广阳谷城市森林公园的广阳书院为例,这一隐藏在闹市区的多元文化空间,阅读中心是其中最重要的板块之一,社科生活、少儿类图书最受欢迎,每周三到周日还会开放公益绘本课。

△读者在广阳书院阅读。受访者供图

广阳书院运营总监倪嘉甫认为,在数字化阅读的潮流下,更需倡导深度阅读,特别是对儿童阅读来说,线下阅读可成长为终生受用的学习方式。

阅读是每个人的 " 终身大事 "

每年世界读书日前,文化学者、南昌交通学院特聘教授朱华祥都会给学生们做读书讲座。" 数字化让年轻一代随时随地可以找到想要阅读的图书,但青涩是学生的常态,我期望通过倡导读书,让他们沿着读书的路径,由青涩走向成熟。" 朱华祥说。

" 读书让我学到许多知识。" 这是 5 岁的佳遇小朋友对阅读的理解。

" 阅读是灵魂在杰作中奔跑,看到有限生命之外的无限世界。" 中国政法大学新闻学研究生赵同学说。

" 在 AI 时代,更需要阅读,保持欣赏和独立思考的能力,保持世界变局中的定力。" 媒体人方先生说。

" 活着总要好奇世界吧?读书是成本最低的环球旅行。" 河南某大学医学专业退休教授蒋先生说。

首都图书馆馆长毛雅君认为,持续学习、终身学习越来越成为当下人们的需求。" 一个人的精神发展史,应该是他的阅读史;一个民族的精神境界,应该是全民的阅读水平。" 毛雅君认为,倡导阅读应从 0 岁开始直至终身。

4 月 21 日,国家图书馆揭晓第二十届文津图书。《满世界寻找敦煌》《风起云飞扬:钱乘旦讲大国崛起》《为国铸盾:中国原子弹之路》《有趣的中国古建筑》等 20 种文津图书和 46 种文津提名图书脱颖而出。

值得关注的是,今年共计 685 种少儿类图书申报文津图书,是总参评图书中分量极重的一部分,反映出图书市场仍然对童书出版极为重视。作为评委代表的海飞表示," 童书,是下一代读者的起点。我们的使命,就是让孩子们开始享受阅读、爱上阅读,未来从阅读中获益。"

同日,喜马拉雅儿童 App 联合江西新华发行集团发起公益活动,打造 "AI 换声 · 爸妈分身 " 服务,用数字技术为留守儿童搭建亲子共读的桥梁。

去年 5 月,随着同名迷你剧热播,由李娟所著的《我的阿勒泰》在全国热销。爆款影视剧不仅让原著触达更广泛的读者群体,让读者从不同角度感受作品的魅力,还进一步放大了优质内容的商业价值,从而激励更多创作者专注打磨精品。

" ‘以 IP 改编反哺阅读’的模式,是全民阅读推广的供给侧创新。" 阅文集团相关负责人说。

不仅仅是供给端在发力。深度参与南京全民阅读工作的金陵科技学院人文学院副院长赵步阳认为,推动全民阅读的着力点在于 " 积极促进作家与读者之间的同频共振 "。他以自己参加的诗歌读享会为例,表示这种集体共读,由读者现场诵读,诗人和嘉宾进行释读、讨论,不流于形式,让阅读更见成效。

为推广经典文学作品,人民文学出版社每周四晚七点,邀请知名学者、专家做 " 朝内 166 文学讲座 "。这一公益栏目已举办了 12 年。" 阅读是点亮人类精神之光的火种,推广全民阅读则是守护文明火种的集体行动。" 吴良柱说。

自 2014 年以来," 全民阅读 " 已连续 12 次写入政府工作报告。从 " 倡导全民阅读 " 到 " 深入推进全民阅读 ",再到如今的 " 深化全民阅读活动 ",全民阅读在国家文化发展战略中的重要性不断提升。

阅读,既是关乎个人兴趣的 " 小事 ",也是关乎整个社会发展的 " 大事 "。

来源 新华网

编辑 段筠 /编审 李枫 /签发 蒲谋