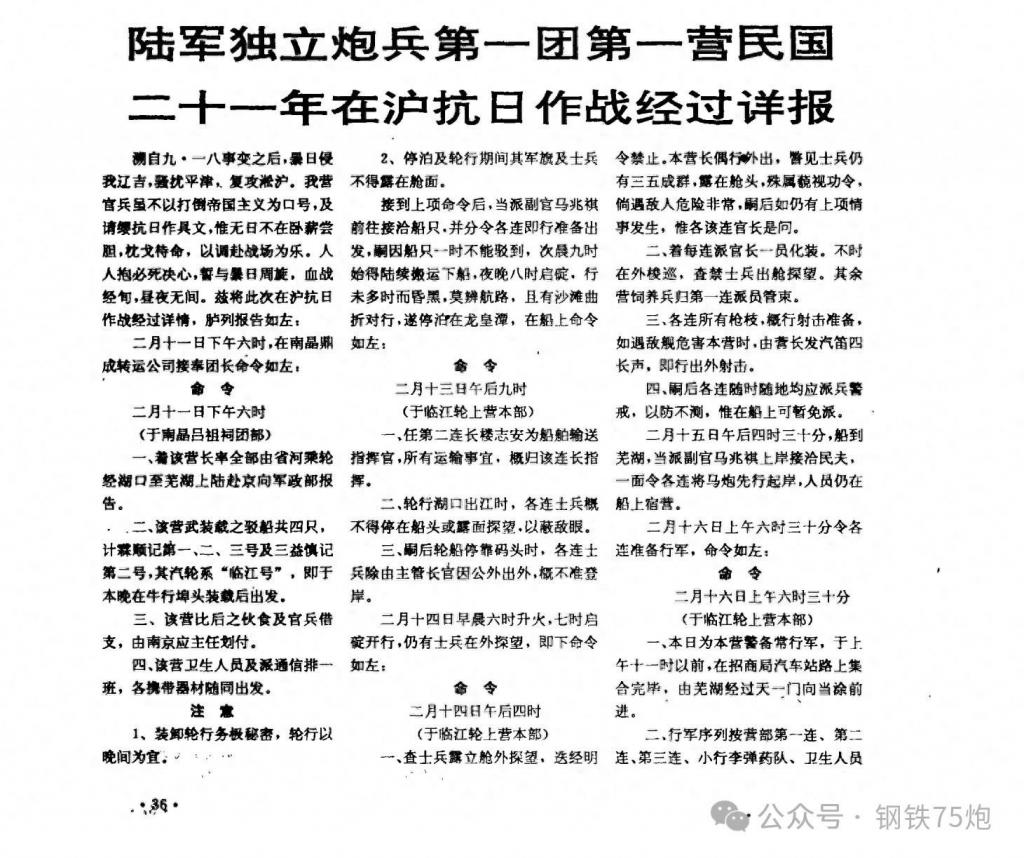

沪造克式山炮在“一二八抗战”中的战场表现

以下文章来源于钢铁 75 炮 ,作者钢铁枪炮与细菌

沪造克式山炮的战场表现怎么样?作为抗战前中国极少数不依赖进口原材料就能自产的身管火炮,在面对日军的优势炮兵和飞机轰炸时,还能发挥出多少作战效能呢?

最近有位朋友跟 75 炮同学分享了一份一二八淞沪抗战期间国军 75 毫米山炮营的作战报告,其中详细记录了该营的人员武器配置、行军以及作战经过。

九一八事变后,中国民间反日情绪高涨,经常爆发抗日游行。1932 年 1 月 18 日,日本僧侣在间谍特务的教唆下,与上海工人发生冲突,造成双方人员伤亡。

从 1 月 23 日开始,日本以保护侨民为由向上海调兵,与负责上海防务的十九路军形成对峙。国民政府以 " 主力都在江西围剿红军,不宜与日军开战 " 为由,令十九路军避免与日军发生冲突。十九路军总指挥蒋光鼐、军长蔡廷锴主张反击日军挑衅,指挥部队积极构筑防御工事。

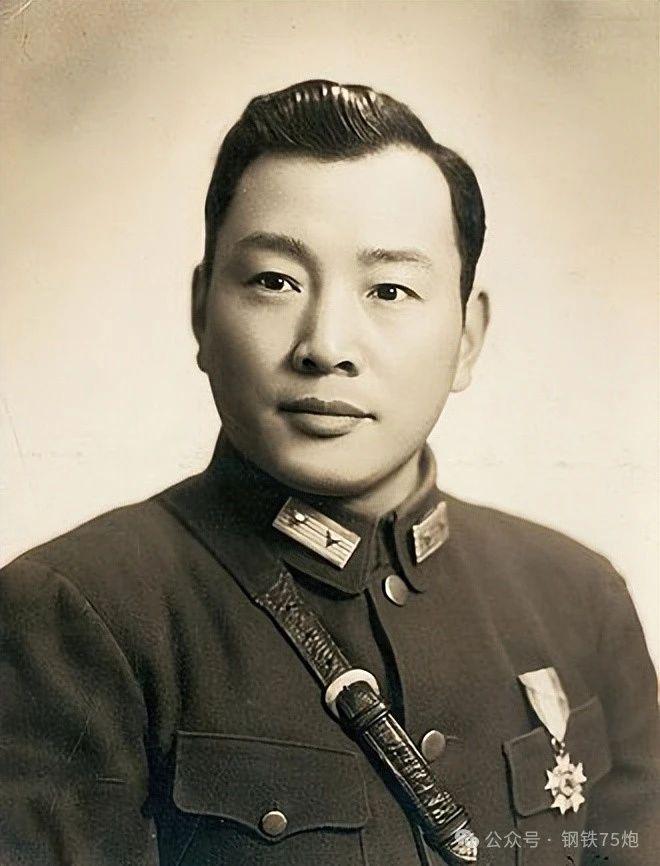

蒋光鼐

1 月 28 日夜,日军突然发起进攻,中国军人奋起反击。十九路军战前准备充分,日军攻击受挫,损失惨重,随后大举向上海增兵。

在十九路军通电全国决心抗日之后。南京政府也转变态度,派遣最精锐的八十八师和八十七师组成第五军,在张治中将军的率领下增援上海。

独立炮兵第一团第一营正是在这样的背景下,由营长金之商率领,从江西南昌调往上海前线,支援淞沪抗战。

作为独立炮兵,这个营的实力到底如何呢?对于各大军事强国来说,独立炮兵通常装备的是无法编入步兵师的重型火炮,以日军为例,一般是口径 100 毫米往上的榴弹炮和加农炮。

日军装备的四年式 150 毫米榴弹炮

而国军的这个炮兵营装备的只是口径 75 毫米的沪造克式山炮。该营下辖 3 个连,每个连装备 4 门炮,全营共 12 门。

我们再来简单回顾一下沪造克式山炮的性能参数,口径 75 毫米,发射的炮弹重 5.3 公斤,最大射程 4300 米,重 400 公斤,可拆卸后由 4 匹马驮运,也可以由 1 匹马拖曳行军。

四门制炮兵连是当时炮兵部队的通行编制,全营 12 门炮不多不少,还算正常,但是除了这四门炮之外,该营的其他配置就寒酸多了。

沪造克式山炮

全营只有 363 人,骡马 33 匹,从南昌出发时,携带了 700 发炮弹,另外还有 66 支用于自卫的步枪。除去营部之外,平均下来,每个炮兵连只有 100 人加 10 匹马。

以前我们聊骡马化炮兵的时候说过,日军一个四门制的山炮中队,一般要有 200 人外加 130 匹马。国军的人数只有日军的一半,骡马更是连日军的零头都没有。

从骡马的配备数量来看,这个山炮营显然不具备采用驮运方式机动的能力。因为如果驮运,一门炮就需要 4 匹马,12 门炮至少需要 48 匹骡马。

由于人员和骡马的配备数量不足,该营只携带了 700 发炮弹,仅相当于一个日军炮兵中队的携带量。即便是这 700 发炮弹,以第一营的人手也无法独立运输,他们不得不沿途安排民夫来协助运输炮弹。

根据命令,炮兵第一营于 1932 年 2 月 11 日夜间从南昌乘坐轮船,沿长江顺流而下,于 2 月 15 日下午抵达芜湖下船,随后采用陆地行军的方式前往南京向军政部报到。

为什么不直接坐船到南京再下船呢?

因为此时,南京附近的江面上有日本军舰活动。2 月 1 日,为了逼迫南京政府就范,日本海军派三艘巡洋舰以及数艘驱逐舰炮击了南京城。

长江上的外国军舰

不仅无法直接坐船到南京,第一营还特别强调了武器装卸和轮船航行需要隐蔽进行。他们要求人员、旗帜、武器不得露出舱外,以免被间谍发现,遭到日本军舰的拦截。

陆上行军既费时又费力,该营从芜湖雇佣了近百名民夫,协助搬运装备、炮弹。然而,行至当涂县时,民夫们已经力竭,无法继续前行,不得不请当地政府重新安排民夫。

经过三天的行军,第一营于 2 月 18 日下午抵达南京。根据军政部的命令,该营于次日(2 月 19 日)在南京和平门车站上车,乘火车开赴上海前线。2 月 20 日下午一点,第一营在南翔下车,向第五军张治中军长报到,随后归其指挥。

张治中军长将该营第三连调归八十七师宋希濂旅长指挥,其余两连则交由八十八师师长俞济时指挥。20 日晚 7 点,俞济时调拨该营一个排,携带两门山炮及 120 发炮弹,由二六二旅旅长杨步飞指挥,其余火炮待命。

宋希濂

该营抵达上海的第二天(2 月 21 日),便遭遇日机轰炸,好在部队隐蔽得当,没有任何损失。

同日,由宋希濂旅长指挥的第三连,迎来了第一战。该连于 21 日拂晓进入纪家桥阵地,向金冯宅日军射击,炮击持续到晚上 7 点,共计消耗炮弹 93 发。

另外一边,归杨步飞旅长指挥的炮兵排战况更加激烈。21 日下午六点,该排接到命令,携带两门山炮,进入张家桥东端阵地,向麦家宅日军射击。

杨步飞

日军随即向国军阵地发起猛烈进攻,火炮射击距离从 3400 米一直打到 900 米,期间共发射炮弹 77 发。当日军推进至距阵地 900 米时,两门山炮奉命撤出阵地。此战人员、马匹均未受到损伤,只丢失了一些运输火炮的驮鞍零件。

2 月 23 日晚,部队换防,张治中军长又重新调拨炮兵第一、二两连,归八十七师二五九旅旅长孙元良指挥。

2 月 25 日,该营第一、二两连在孙旅长的指挥下,继续向麦家宅、金冯宅一带的日军射击。共消耗炮弹 167 发。

孙元良

26 日再次遭遇日军轰炸,但未受损失。经数日作战,该营炮弹消耗近半,出发时携带的 700 发炮弹,还剩 363 发。

此后三日,战事稍缓,日军暂停进攻,只派出飞机进行轰炸骚扰,山炮营原地隐蔽待命,得到了短暂的休整时间。

3 月 1 日,日军增援部队,从战线后方登陆,在飞机大炮的掩护下,再次向国军阵地发起猛攻。山炮营一连和二连各携带两门火炮在李家楼占领阵地,向日军射击,消耗炮弹 157 发。

一连一门火炮因发射炮弹过于猛烈,螺杆被震坏,车轮上的螺丝被震掉 6 个。二连一门火炮被敌机炸毁。此次战斗,山炮营遭到参战以来首次人员损失,一人重伤,四人轻伤。

3 月 2 日,日军继续增兵,在太仓浏河登陆,国军为避免被包围,全线撤退,山炮营奉命撤往昆山集结。

3 月 3 日,日军占领真如、南翔后,宣布停战,双方再次进入对峙状态。

3 月 10 日,营长金之商向上级报告人员、武器、弹药情况。经过 10 余日战斗,该营负伤者 6 人,其中两人重伤。火炮受损 3 门,消耗炮弹 494 发,骡马损失 5 匹,还剩 28 匹。

从独立炮兵第一营的作战报告中可以看出,由于缺乏空中掩护,日本飞机确实对国军火炮构成了不小的威胁。不过,敌机带来的威胁更多是限制了炮兵的作战部署。只要做好隐蔽工作,实际造成的损失其实并不大。

日本飞行员

同时,在没有反炮兵雷达的年代,反炮兵作战效率低下。沪造克式山炮的射程只有 4000 米左右,日军的任何一种山炮或野炮的射程都远超这个距离。在日军优势炮兵攻击下,国军火炮并未遭遇重大损失。

山炮兵第一营由于人员和骡马的配备不足,导致携带的炮弹数量有限,火力无法充分发挥。此外,由于骡马短缺,部队行动迟缓,难以实现快速机动作战,进一步限制了作战效率。

从这份报告中,我们也能看出,只要准备充分,战术运用得当,沪造克式山炮——这种由上海兵工厂在晚清时期就能生产的老式火炮——仍然能在战场上发挥重要作用。

一二八淞沪抗战后,双方签订的停战协议内规定上海非军事化,上海兵工厂被迫停办。工厂机器被拆卸后运往南京和武汉,沪造克式山炮也就此停产。