山西订婚强奸案,大家到底在争论什么?

2025年4月16日,山西大同“订婚强奸案”二审宣判,维持原判。

被告人席某某因强奸罪获刑三年,婚约财产纠纷诉求亦被驳回。

这起从2023年发酵至今的案件,不仅撕开了传统婚俗与现代法治的碰撞,更让“性同意权”“彩礼纠纷”“舆论与司法”等议题成为全民辩论场。

席某某及其家属始终坚称无罪,其主张主要集中在五点。

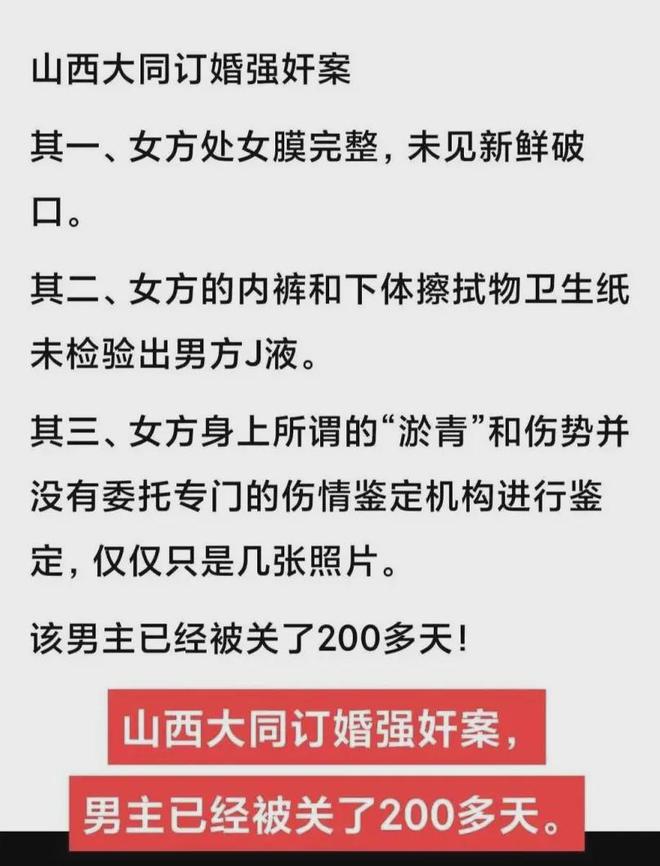

第一是“实质性关系不存在”的生理质疑。

男方家属反复强调,司法鉴定显示女方处女膜完整,阴道擦拭物未检出精斑,仅床单上有混合DNA,认为这不足以证明强奸既遂。

席某某母亲郑女士甚至在二审庭上抛出“下体接触但未插入”的说法,试图将案件定性为“未遂”。

第二是“事后反抗≠事中强迫”的逻辑切割。

男方承认案发后存在拖拽、抢夺手机等行为,但解释为“女方情绪失控纵火,不得已控制现场”。

他们认为监控显示的拖拽发生在性行为之后,不能反推事中违背意愿。

第三是“录音被诱导”的戏剧化指控。

一段关键录音中,席某某对女方母亲“强暴”的提问回答“哦哦”,被法院采信为自认。

但家属称这是“出于对长辈的礼貌敷衍”,并指控女方母亲“诱导式提问”。

第四是“程序违法”的激烈控诉。

席家控告办案人员“未等DNA结果就批捕”“案卷材料缺失19页”,甚至向检察院提交材料要求追究12名司法人员“玩忽职守”。

这种“程序不公”的叙事成为其舆论战的核心弹药。

第五是“彩礼勒索”的动机论。

男方坚称女方因“房产加名未兑现”而报复,并渲染女方“两次相亲失败”“收取婚介费3万”等细节,试图塑造“骗婚捞女”形象。

此案之所以引爆舆论,正是因为戳中了社会敏感的神经。

舆论焦点集中在以下几个方面:

首先,订婚=默许性行为?传统婚俗遭遇法治拷问。

部分网友认为:“都订婚了还告强奸,这不是仙人跳吗?”

这种观点将民间订婚习俗等同于法律认可的婚姻关系,甚至衍生出“付了彩礼就有性权利”的荒谬逻辑。

法院在判决书中特别强调:“订婚不是性行为的免责金牌”,但仍有不少人坚持“情理大于法理”。

其次是证据链罗生门:科学鉴定VS“完美受害者”想象。

争议焦点集中在处女膜完整能否反证未发生性关系?

但事实上,处女膜状态与性行为无必然联系。

所以男方所主张的处女膜完整并不能代表什么。

还有网友认为,事后焚烧窗帘、呼救等激烈反应是否属于“过度表演”?

行车记录仪录音、电梯监控等间接证据能否构成“铁证”?

如果通读法院的报告就能看出,虽然单个证据不具备说服力,但是当证据将事件串联起来以后,男方的反驳都成了狡辩。

更何况,从案件发生至今,女方全程未公开露面,男方家属却通过自媒体持续爆料,塑造出“沉默加害者VS悲情母亲”的叙事,这种信息不对称加剧了公众对司法公正的猜疑。

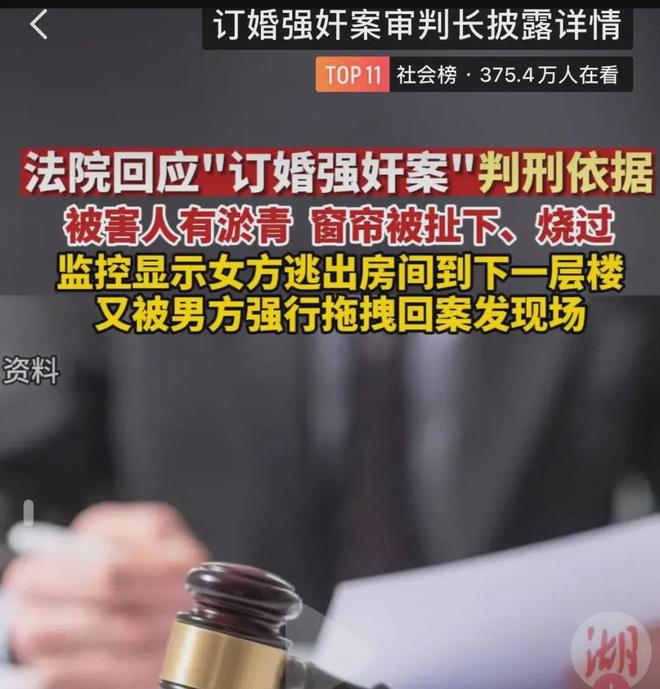

二审法院用长达2.3万字的判决书,抽丝剥茧地回应了所有争议。

首先是违背意志的三重证据锚点。

事前反对:女方多次声明拒绝婚前性行为,证人证言与聊天记录佐证。

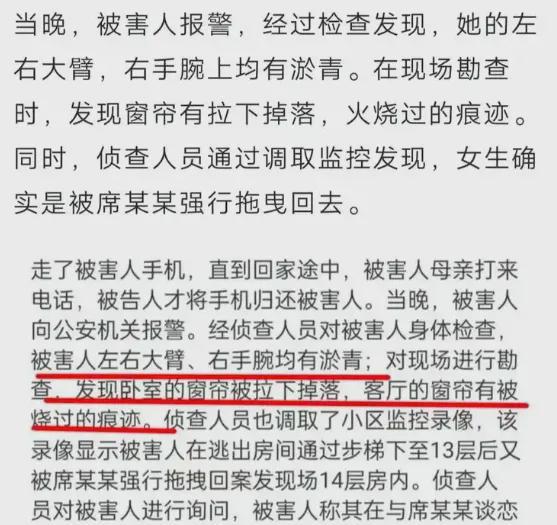

事中反抗:DNA证明性行为发生,淤青、窗帘损毁等物证印证暴力胁迫。

事后即时反应报警:报警录音中女方崩溃哭泣,席某某在侦查阶段承认细节。

其次是程序正义的防火墙。

针对“先批捕后鉴定”的质疑,法院出示了《刑诉法》第82条,证明“有证据证明犯罪事实”即可刑拘,无需等待全部鉴定结果。

最后是缓刑机会的自我毁灭。

法院曾考虑缓刑,但席某某父母拒绝接受,坚持无罪申辩,其本人当庭翻供,更是彻底关闭了从宽处理的大门。

判决公布后,舆论场呈现三大阵营。

支持派认为:“法律给女性撑了腰。”

不少女性网友感慨:“终于不用再听到‘订婚了还算强奸’的谬论!”

微博话题#订婚不是性同意证#阅读量破亿。

质疑派则认为:“司法的胜利,爱情的失败。”

部分男性网友持续追问:“如果男女朋友吵架后发生关系,是不是都能告强奸?”

这类言论暴露出对“积极同意原则”的法治认知缺失。

反思派更关注案件背后的结构性矛盾:“彩礼困局比强奸案更可怕。”

中立群体指出婚介所明码标价“18.8万彩礼 房产加名”的畸形婚恋市场,农村青年婚姻焦虑催生的“闪订闪崩”现象,以及司法个案对社会观念的矫正作用与局限性。

山西订婚强奸案终审落幕,但它的启示远超个案。

对个人而言,性同意权没有模糊地带,任何关系中的暴力都是犯罪。

对社会而言,彩礼纠纷不能成为道德绑架司法的工具。

对司法而言,证据链的严密性始终是抵御舆论风暴的基石。

正如审判长所言:“法律要破除的不是婚约,而是物化女性的陈腐观念。”

这场全民法治课,或许正是中国婚恋伦理进化的必经之痛。

(老A)