打工人新的“素食食堂”,在寺庙出现了

" 当都市白领在写字楼里吃着 68 元的外卖轻食时,另一群年轻人正坐在千年古刹里,花 10 块钱吃着一碗热气腾腾的素面。 寺庙斋堂,这个曾经只属于香客的地方,如今成了年轻人逃离内卷的 ' 精神食堂 '。 "

01寺庙餐厅,正在成为打工人的 " 新食堂 "

不知从何时起,年轻人炫饭不再仅停留在餐厅内 —— 有人选择在洗浴中心炫自助餐,更有人把酒店当作一日三餐的用餐地。而这次主打 " 叛逆 " 的年轻人,又将目光盯上了寺庙。

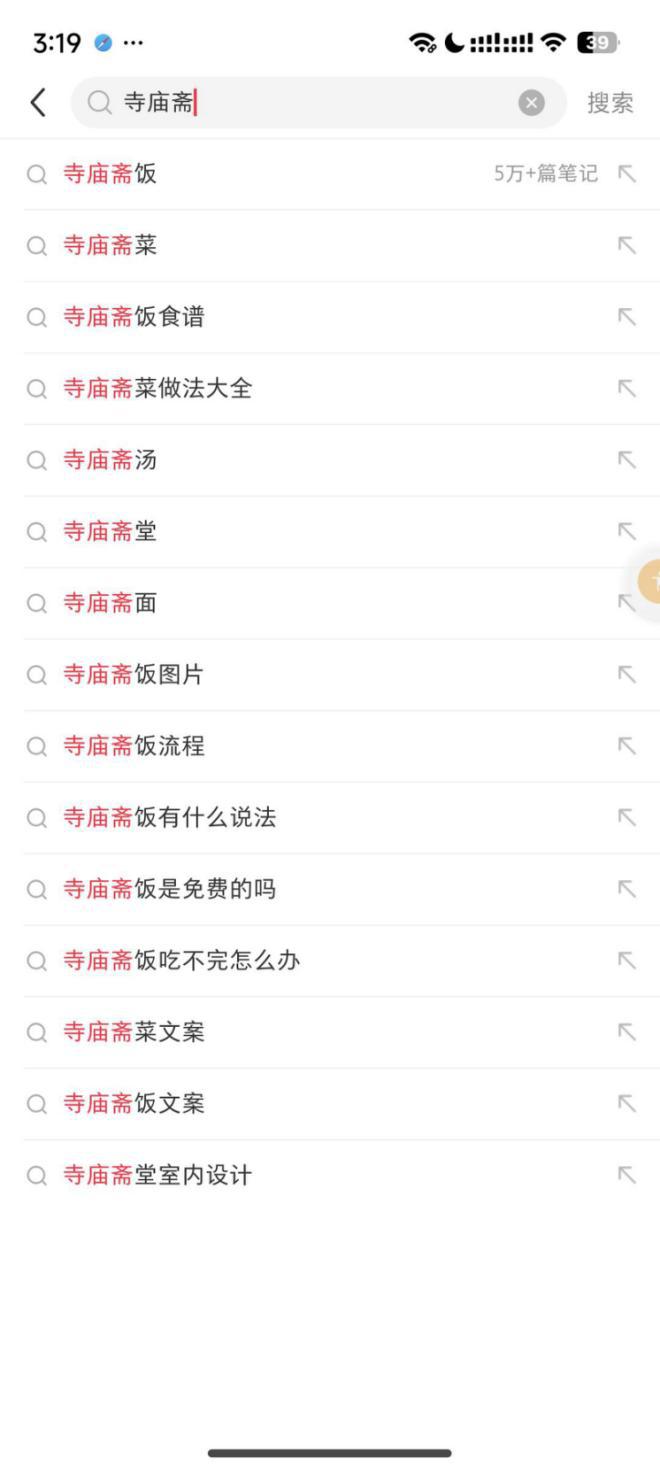

1、4 万种草笔记,寺庙斋饭成年轻人的 " 网红 " 午饭套餐

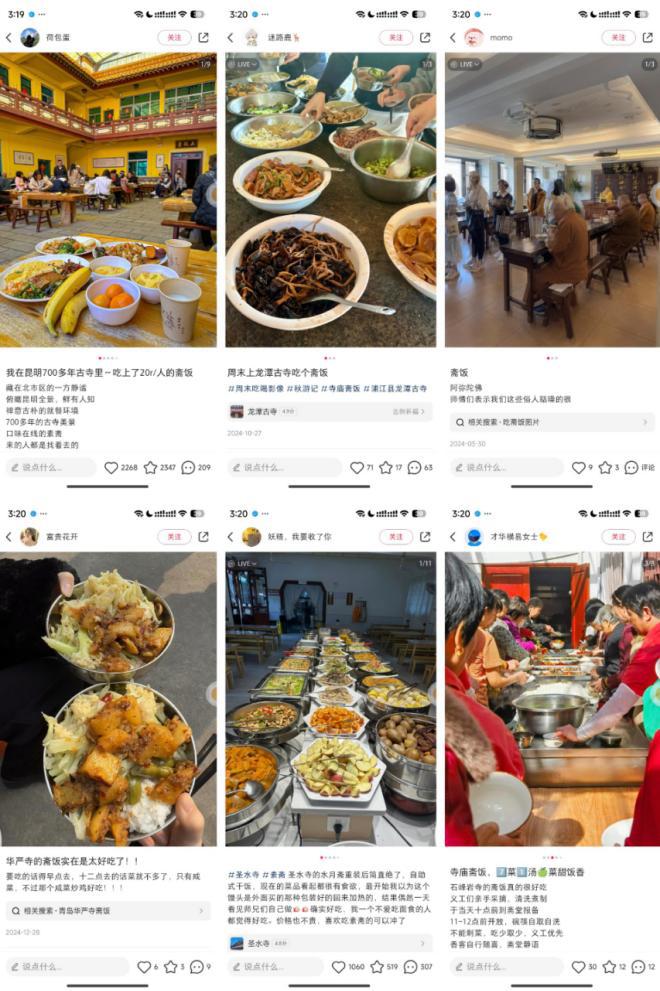

据小红书显示," 寺庙吃斋饭 " 相关笔记已高达5 万篇;抖音上 " 寺庙斋饭 " 相关话题播放量更是突破一亿人次。在这些案例分享中,不少地方的 " 寺庙斋饭 " 成了年轻人的打卡地:

北京隆福寺 15 元一碗的素面、2 元无限续杯的自助茶和几块钱的茶点,成了不少年轻人心中的 " 白月光 "。每逢假期,尤其是清明假期,窗口前总是挤满年轻人,排队半小时才能吃上一碗。

广州光孝寺的 " 随缘 " 斋饭同样吸睛。有博主分享,一盒由土豆、番茄、菜椒搭配两根菜心的盒饭,引得众多食客排队等候。

排队途中,身穿义工马甲的工作人员会拉着打印好的二维码逆着队伍走,邀请食客随缘打赏,善款可投入透明的功德箱。

上海龙华寺与成都文殊院香园的素斋也备受追捧。成都文殊院香园以仿荤菜闻名,魔芋做成的 " 凉拌猪耳朵 "、冬瓜制成的 " 甜烧白 " 等菜品,口味上也是川渝正宗的红油香辣,让这里成了不少人的 " 宝藏餐厅 "。

浙江舟山普陀山内的寺庙餐厅更是性价比之王:早餐 3-5 元,午餐 5-10 元,每日饭票限量发售,往往很快抢购一空,被众多博主称为 " 宝藏食堂 "。

再如厦门南普陀寺的素宴,被誉为" 天下第一素宴 ",菜品名字相当浪漫,如 " 半月沉江 "" 香泥藏珍 "" 长生果糖 ",充满想象力。

短视频平台上,博主们的斋饭打卡内容也斩获超高热度:

抖音上有博主分享去法定寺上香时打卡斋饭的经历,15 元 / 位,每日 11:30、17:30 供应,这条视频收获 1.3 万点赞与上千条评论。

另一位 @志文哥哥的博主在获 1 万点赞的视频中感慨 " 排队 2 小时,才吃上这碗斋饭 ",引发网友热议。

2、寺庙咖啡、寺庙汉堡、寺庙火锅同样也备受追捧

若说最早破圈的寺庙餐饮业态,非寺庙咖啡莫属。2023 年,杭州永福寺的 " 慈杯咖啡 " 凭借 " 和尚卖咖啡 " 的反差感爆红 —— 以 " 涤烦 "(美式)、" 停雪 "(拿铁)等禅意命名,将佛经意象融入咖啡文化,迅速成为社交媒体打卡顶流。

此后,上海玉佛寺" 无忧清咖 "、北京潭柘寺" 加福咖啡 " 等纷纷入局,形成 " 一寺一咖 " 的差异化竞争。

这股热潮仍在升温:小红书上 " 寺庙咖啡 " 相关种草笔记已超 5 万篇,不少年轻人将其视为 " 缓解焦虑的精神补给站 " 与 " 氛围感拍照圣地 "。

咖啡杯上的佛言偈语、莲花拉花、禅房窗棂背景,共同构成社交平台上的 " 佛系流量密码 "。

寺庙火锅的存在感同样不容小觑,小红书推荐笔记近万篇。@全缘精心禅修官方号曾分享一则视频:僧人与信众家庭围坐,涮煮萝卜、菌菇、时蔬等素菜,画面传递出" 人间烟火与禅意共生 "的氛围,收获上千点赞。

珠海普陀寺的自助素火锅更是被粉丝称为" 火锅友好型寺庙 ":40 元 / 成人、20 元 / 小孩的价格,涵盖 50 多种菜品,从菌菇拼盘到手工素丸,甚至提供面包、麻酱等 " 跨界搭配 ",满足多元口味。

成都文殊院的自助素食火锅则走精致路线:50 元 / 位起,有麻辣、菌汤、滋养三种锅底,56 种菜品可选。

更具突破性的是" 禅修火锅 " 模式—— 食客需先完成 15 分钟冥想 " 净心 ",用餐全程禁言,在咕嘟沸汤中体验 " 食素即修心 " 的沉浸式餐饮。

这种将仪式感与味觉体验结合的设计,让素火锅超越了饱腹功能,成为 " 解压修行 " 的载体。

当寺庙开始卖 " 洋快餐 ",传统与现代的碰撞更显奇妙:上海玉佛寺的 " 福包 " 汉堡用植物肉排搭配素蛋黄酱,成都文殊院的 " 魔芋猪耳朵堡 " 以菌丝蛋白模拟软骨脆感。

科技与宗教的融合藏在研发细节里:杭州某寺庙联合食品实验室开发" 零胆固醇素肉饼 ",蛋白质含量比真肉饼高 15%;五台山德克士的" 植养牛若堡" 用青稞粉制作面包胚,60 元的单价仍供不应求,游客戏称其为 " 佛光普照的汉堡 "。

当然,寺庙食物不仅限于上述这些,还有寺庙甜点等。如小红书上有粉丝分享,在走进一座寺庙时发现,一位身穿僧袍的工作人员正在制作 " 巧克力味慕斯 ",售价三元;而旁边的阿姨则在售卖盒装的草莓蛋糕,一盒 10 元。此外,桌边上还摆放着零零散散的米糕、水果捞等,种类相当齐全。

02打破常规!寺庙餐饮如何用特色 " 拿捏 " 食客的心

通过对上述寺庙餐厅的归纳和总结,我们发现寺庙餐饮在定价、产品、模式、工艺等方面颇具特色。

1、产品方面,以 " 素餐 " 为主,主打现做,健康属性拉满。

北京潭柘寺的餐品堪称养生典范。松茸汤选用云南空运的松茸,与山泉水慢炖,菌香浓郁,富含氨基酸;五彩素面用紫甘蓝、菠菜、南瓜等天然蔬果汁调色;黑松露炒饭以富含抗氧化成分的松露碎提味,尽显食材天然营养。

上海龙华寺素面是 " 轻食教科书 ",木耳补铁、香菇增强免疫、鲜笋低脂高纤,六种蔬菜浇头配秘制素高汤,兼顾美味与营养均衡。

全品类创新也贯彻着对健康的执着。成都文殊院素火锅汤底,用十几种菌菇熬制 12 小时,无添加剂;上海玉佛寺" 福包 " 汉堡采用植物蛋白肉排,零胆固醇且高蛋白;杭州永福寺" 禅意绿豆糕 " 用木糖醇替代蔗糖,龙华寺素月饼以海藻糖降低热量,让吃甜食不再有负担。

这些素食菜品基本都坚持现做。像北京药师寺,午餐时长桌上 12 个大盘里的荤素热菜皆为现制,面条现擀现煮,包子师傅亲手包,上桌时热气腾腾,与预制菜形成鲜明对比,让食客在烟火气中感受食材的 " 生命力。

2、定价方面,素面 10-28 元上下,自助火锅 50 元左右。

素面、素火锅、素汉堡的定价存在差异。素面价格处于 10 - 30 元区间:北京隆福寺的素面为 10 元 / 碗,上海龙华寺的罗汉面是 15 元 / 碗,搭配的素冷菜为 10 元 / 碟;杭州永福寺的福泉素面系列价格稍高,香辣拌面 28 元,炸酱面、雪菜笋丝面等其余五款均为 30 元。

这些面食通常分量充足,部分寺庙还设有无限续面服务与自助小菜,具有较高的性价比。

素火锅定价集中在 50 元左右。比如成都文殊院的自助素食火锅,50 元 / 位起,提供麻辣、菌汤、滋养三种锅底,还有 56 种菜品可供选择,能满足多样化的需求。

素汉堡及相关套餐定价相对偏高。以上海玉佛禅寺为例,50 元 / 份的素汉堡套餐包含 " 福包 " 汉堡、" 慧根 " 薯条和水果茶;68 元 / 份的素披萨有水果、罗勒番茄两种口味。

相较而言,浙江舟山普陀山的寺庙餐饮堪称 " 性价比天花板 "。

其早餐价格在 3 - 5 元,午餐价格在 5 - 10 元,以亲民的价格吸引了大量游客,成为寺庙餐饮中的热门选择。

3、用餐方面," 随喜 " 素斋,止语式用餐,敲钟后动筷,仪式感给满。

为了让年轻人心甘情愿为 " 贵价斋饭 " 买单,不少寺庙餐厅精心设计了一系列仪式。

像崇州白塔寺,食客必须安静等待师傅敲响钟声后,才能够动筷用餐;

杭州法喜讲寺则推行 " 止语用餐 ",吃完饭后,还得自己动手洗碗;

成都文殊院的 " 禅修火锅 " 要求食客完成 15 分钟冥想才能开锅,用餐全程禁言;

杭州永福寺的 " 慈杯咖啡 " 将禅语融入拉花,形成 " 喝咖 = 修心 " 的心理暗示。

这些看似繁琐的流程,却成为年轻人逃离快节奏生活的 " 疗愈仪式 "。为了营造出稀缺感,许多寺庙还打出 " 限量 + 祈福 " 的招牌,把普通的素食包装成具有特殊意义的 " 开光级美食 "。

比如龙华寺每天只限量供应 100 瓶的牛肝菌辣酱,灵隐寺在中秋前夜,大家为了购买素月饼排起了长队,玉佛禅寺推出的春日限定青团,都是很好的例子。

为了抓住年轻人的心理,一份售价 80 元的素菜斋饭,不仅能品尝到松茸汤、五彩素面、黑松露炒饭等美食,点套餐还赠送菩萨小摆件,用餐时,餐盘上还会用干冰营造出云雾缭绕的氛围。

甚至,不少寺庙还推出了" 随缘斋饭 "。这类斋饭不以盈利为目的,没有固定价格,施主根据自己的心意 " 随喜 " 布施,少的可能只有三四元,多的则能达到上千。

还有些寺庙推出了" 捐面活动 "。比如龙华寺在罗汉面窗口设置了一块白板,施主每捐几碗面,就在上面用 " 正 " 字记录数量,这种形式受到很多寺庙的模仿。

除了这些用餐仪式,许多寺庙还会结合不同的佛教节日或季节,推出相应主题的文化斋饭。

在佛诞节期间,会推出以 " 浴佛 " 为主题的斋饭,菜品的造型和名字都与佛诞节的寓意紧密相关;到了春季,又会推出" 春之禅意 " 主题斋饭,选用春笋、香椿等当季新鲜食材,制作出富有春日特色的菜肴,并赋予它们充满禅意的名字,像 " 春竹报禅 "" 香椿悟心 " 等 。

4、工艺方面,古法现制,科技赋能,健康重构。

寺庙餐厅在烹饪工艺上展现出惊人的创造力,通过古法传承与科技赋能两条路径,为素食体验注入全新活力。

在古法工艺层面,寺庙深度挖掘传统技法。成都文殊院的素火锅汤底,选用十几种菌菇经 12 小时慢火熬制,不添加任何人工调料;杭州永福寺的 " 禅意绿豆糕 " 沿用宋代 " 九蒸九晒 " 古法,完整保留食材本味。

在科技创新领域,寺庙积极与现代食品技术接轨。上海玉佛寺联合食品实验室开发植物肉排,其蛋白质含量较真肉饼高出 15%,且零胆固醇、口感逼真;五台山德克士用青稞粉替代传统面包胚,使膳食纤维含量提升 3 倍。

尤为值得关注的是,传统仿荤菜在两种工艺的碰撞下焕发新生。魔芋 " 猪耳朵 " 借助菌丝蛋白模拟软骨脆感,冬瓜 " 甜烧白 " 通过分子料理技术实现 " 肥而不腻 " 的味觉欺骗。

5、寺庙在食材方面,主要有信众捐赠、批量采购和自己种植这几种来源。

寺庙餐饮的定价差别很大,从价格亲民实惠的低价餐食,到标价颇高的 " 贵价斋饭 " 都有。

不过,市面上关于 " 寺庙斋饭 " 的差评非常少,反而好评不断。比如有网友评价:" 有 20 多个菜品,只恨自己胃太小,根本吃不完,好吃得停不下来啊 ";还有博主称:" 寺院最让我惊喜的就是斋饭,饭前饭后都有唱诵,是我目前吃过最有仪式感的斋饭 "。

寺庙斋饭能有这样的口碑,除了烹饪方式很讲究外,对食材的要求也极为苛刻,远远超过普通餐厅。

像北京潭柘寺的松茸汤,用的是从云南空运来的松茸,搭配山泉水慢炖 6 小时;五彩素面则是用紫甘蓝、菠菜、南瓜等天然蔬果汁调色,坚决不用任何人工色素;上海龙华寺的素面浇头有木耳、香菇、鲜笋等六种蔬菜,每种食材都经过严格的农残检测,保证 " 入口即天然 "。

为了保证口味和品质,寺庙在食材采购上也有自己的一套方法。

有的寺庙与周边农场签订协议,让蔬菜能 " 早上摘菜、中午进锅 ",保证了食材的新鲜度;

五台山的寺庙餐厅引入了区块链溯源系统,实现了食材从田间到餐桌的全程可追溯;

部分寺庙采用 " 捐赠食材 " 模式,信众捐赠的米面、蔬菜占后厨原料的 30% 以上,这样既降低了成本,又强化了 " 无农药、无添加 " 的信任。

03寺庙餐饮走红的背后是年轻人正在寻找 " 餐厅平替 "

近年来,年轻人对餐饮的消费选择愈发 " 反常规 ",寺庙斋饭、五星级酒店自助餐、洗浴中心餐饮等非传统场景异军突起,成为新一代 " 性价比 + 情绪价值 " 的复合型选择。

1、" 标准化快餐吃腻了,我要点不一样的 "

连锁餐厅的 " 千店一味 " 让年轻人感到乏味,他们开始寻找那些 " 带点人味儿 " 的食物。

比如寺庙斋饭用后院现摘的蔬菜,洗浴中心现开的榴莲,这些看得见的 " 真实感 " 成了新宠。就像有人说的:" 在寺庙吃素面,能看见师傅亲手揉面,比外卖塑料盒里的预制菜香多了。"

这种 " 反标准化 " 甚至催生了许多创意玩法:有的火锅店让顾客自己舂调料,有的云南菜馆现场刮木姜子根,服务员一边操作一边讲故事,让吃饭变成一场 " 沉浸式剧场 "。

2、为仪式感、文化共鸣付费,而非单纯为食材买单

如今,年轻人愿意为 " 氛围感 " 掏腰包 —— 能泡澡吃火锅、能穿汉服看戏、能在寺庙喝咖啡。如杭州灵隐寺的 " 随缘咖啡 " 盲盒,名字叫 " 涤烦 "" 停雪 ",喝杯咖啡仿佛完成一次心灵按摩;

花 200 元在五星级酒店吃波士顿龙虾,拍个照发朋友圈,性价比和面子都赚到了;穿

着浴袍啃帝王蟹,在窑洞休息区嗦小龙虾,这种打破常规的 " 澡堂干饭 " 成了对抗内卷的解药。

3、" 钱要花得值,时间也不能浪费 "

年轻人对 " 餐厅平替 " 的追捧,本质是把消费变成了一场 " 生活策展 " —— 用更少的钱,组合出更丰富的体验。

他们不再盲目追求 " 贵的就是好的 ",而是相信 " 会选才是王道 "。就像网友说的:" 以前觉得省钱丢人,现在觉得不会省钱才丢人。"

如花 380 元泡澡 18 小时,顺带吃三文鱼、车厘子不限量的自助餐,折算每小时 21 元,比单独吃顿饭还划算;上海龙华寺 15 元的罗汉面,六种现炒浇头堆成小山,网友调侃 " 佛祖果然不坑穷人 "。

4、" 吃饭也要玩出花,社交属性拉满 "

年轻人打卡这些非传统餐饮场景,也将其变成了社交舞台。在寺庙," 佛系社交 " 是拍一张红墙黄瓦下的咖啡拉花,配文 " 今日功德 + 1",收获朋友圈点赞;在洗浴中心," 炫饭大赛 " 的评论区里,人们比拼 " 炫了 8 只大闸蟹 "" 车厘子吃到扶墙 "," 吃回本 " 成了新型社交货币。

结语:

当钟声与扫码提示音在斋堂交响,这场传统与现代的化学反应才刚刚开始。下次见西装革履的年轻人虔诚地捧着素斋饭盒,或许那正是 Z 世代在钢铁森林里修筑的精神佛龛。

本文来自微信公众号 " 餐饮 O2O",作者:小贝,36 氪经授权发布。