南方科技大学海洋科学与工程系讲席教授刘青松:海洋科学界“多面手”

深圳商报·读创客户端记者 刘娥

办公室外间,两名博士研究生正坐在电脑前忙碌着。电脑背后靠墙处,刚画好的几幅油画一字排开。里间,一张L型办公桌一侧靠窗,桌上除了“C位”的电脑,剩下的空间几乎被书籍和绘画工具“霸占”了。在繁忙的工作间隙,南方科技大学海洋科学与工程系讲席教授刘青松会站在窗前眺望不远处的优美风景。

南方科技大学海洋科学与工程系讲席教授刘青松

“深圳这座城市有着独特的魅力和前沿的视野,它让我看到了海洋科学发展的无限可能。”近日,刘青松在接受本报记者采访时如是说。自2016年加入南方科技大学海洋科学与工程系以来,他便以科研为笔、育人为墨、科普为纸,描绘一幅多彩的海洋科学画卷。

科研创新的先锋者:助力深圳海洋科技发展

近年来,刘青松在南方科技大学海洋科学与工程系组建了一支具有国际视野和竞争力的海洋磁学年轻研究团队。该团队以国家对海洋资源与环境的重大战略需求以及前沿科学问题为导向,将“设备购置与设备研发”相结合,大力推动海洋磁学平台建设和方法创新,开拓海洋磁学研究新方向。

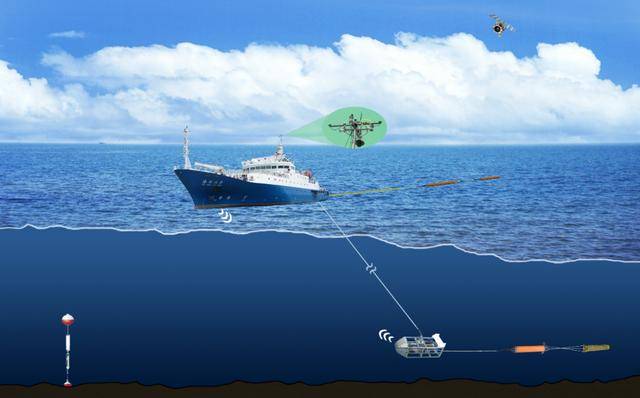

图为远洋垂起固定翼无人机磁测系统示意图

他领衔的“远洋垂起固定翼无人机磁测系统海试成功”曾入选2019年度中国十大海洋科技进展。这也是我国首次研发成功远洋垂起固定翼无人机磁测系统,该成果“将全面提升海洋磁测模式,大力推动洋中脊结构、海洋岩石圈演化等重大科学研究。同时,该系统还适合大面积的海底矿产资源勘查,为我国占领国际海洋资源制高点提供了新的技术保障,为推动我国海洋事业发展做出重大贡献”。

此外,他的团队还开展了多项前沿海洋科学研究,如揭示磷酸盐风化对全球气候变化的影响,为深圳建设全球海洋中心城市提供科学理论支撑。“我们就像海洋的‘探秘者’,用科技的力量揭开海底的神秘面纱。”刘青松形象地比喻道。

教育育人的引路人:培养新一代海洋人才

在刘青松看来,培养新一代海洋人才是他义不容辞的责任。“我培养的学生要具备独立工作的能力,能够搭建完整的知识体系,会管理实验室,有持续学习和创新能力。”他说。

在他悉心指导下,学生们在读期间发表了大量高质量的学术论文,成为大学和科研单位争抢的科学人才。如今,他的学生遍布全国各地,不少已成为教授,成为各自领域的扛鼎之材。即便他们供职于不同的大学、科研院所,刘青松依然对这些从身边走出去的学生开放学术资源和实验室。“就像嫁女儿一样,这是我给他们最好的‘嫁妆’。”刘青松笑言。

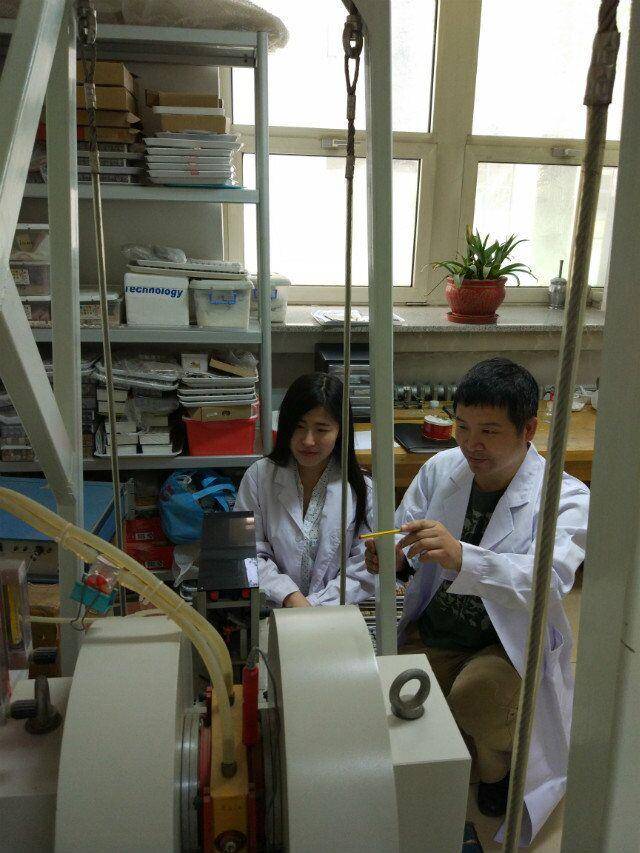

图为刘青松指导学生开展科研工作

为了加速学生成才,他创办《海洋磁学中心 Magazine》杂志,每周都会总结全球相关领域的重要文献,并展示学生的贡献。通过这种方式,学生在毕业前就已在学科领域崭露头角,为未来的发展打下坚实基础。

凭借在教育领域的突出贡献,刘青松教授荣获“全国模范教师” 称号,还获得了中国科学院朱李月华优秀教师奖,这些荣誉是对他教育工作的高度认可。

此外,刘青松还积极参与深圳海洋大学的筹建工作。作为筹备组核心成员,他积极推进人才队伍招聘、学生培养方案和模式打造等重要工作。“深圳海洋大学是深圳全力打造全球海洋中心城市的重要举措,意义非凡,参与其中,乐在其中。”刘青松表示。

科学普及的传播者:点亮科学之光

除了科研和教学工作外,刘青松教授还积极投身科普事业。他是悟空问答、科学网等网络平台的知名博主,曾任中国科学院地理学科科普部秘书长,是“轻松科普”团队的创建者。

作为南方科技大学教授会会长、海洋科学与工程系党支部书记,他联合其他教授创办了“南方科普大讲堂”,为青少年普及科学知识,相关讲座已开展上百场。“通过发动教授们参与‘大讲堂’,跟他们‘打成一片’,我的知识面也扩大了,这也是相互科普。”除了在校内开展科普活动外,刘青松还经常走出校园,去深圳的图书馆、学校和社区开展科普讲座。

图为刘青松参加2024年深圳市弘扬科学家精神专题科普活动,为青少年主讲“新时代海洋磁测”。

在科普作品的创作方面,刘青松同样不遗余力。他参与主编了《十万个高科技为什么》科普丛书,发动南方科技大学师生通力协作,以最新的科研成果为基础,向广大学生和科技爱好者传播科技文化知识,力争成为深圳的“高科技名片”。此外,他还撰写了童话硬科普图书《碳宝历险记》,将碳循环最前沿的科研思路融入故事之中,全书充满科学性和趣味性。去年底,刘青松还参与录制了由市科协主办、深圳报业集团承办的《深圳科普课堂》系列视频,主讲《如果重置地球,人类文明还能产生吗?》这一主题,引导公众思考地球与人类的关系,探索自然、社会、人和谐共生的路径。

“深圳是一座朝气蓬勃、充满魅力的城市,它的发展和国家未来发展息息相关。”刘青松说,“在这个城市中生活有历史感和宿命感,又有一种年轻的奋斗感。”他也似乎因此更有一种只争朝夕的拼搏激情,对深圳和中国未来的海洋发展充满信心和热情,为之努力甘之如饴。

作为海洋科学界的“多面手”,他以科学家精神在不断的跨界中探索这个世界的奇妙联系。横跨经济学、文学、艺术、教育等学科,他用一本本著述、一篇篇文章、一幅幅画作拓展了科学家的内涵和外延。他好似一面多棱镜,让大众看到科研生活竟如此迷人。

(本文图片均由受访者提供)