关税战中的智慧:为何中国悄悄放过美国芯片?

内容提要:

在中美贸易战中,中国以“外紧内松”策略应对,公开要求美国取消单边关税作为谈判前提,同时悄然豁免部分美国半导体产品关税,确保国内科技产业稳定。这一双重策略既维护国家形象,又兼顾经济实际需求,展现中国在复杂贸易博弈中的灵活性与原则性。

一、公开立场:美国取消单边关税是谈判前提

自美国对华加征关税以来,中方多次强调谈判需基于平等尊重的前提。

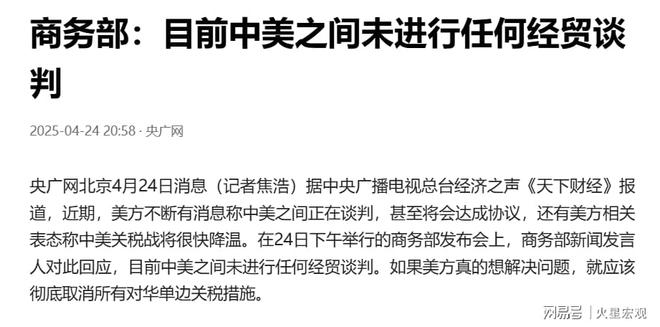

4月24日,中央广播电视总台报道称,针对近期美方不断有消息称中美之间正在谈判,甚至将会达成协议,还有美方相关官员表态称中美关税战将很快降温。在当天举行的商务部新闻发布会上,商务部新闻发言人何亚东在发布会上表示,目前中美之间没有进行任何经贸谈判。任何关于中美经贸谈判进展的说法都是捕风捉影,没有事实依据。强调如果美方真的想与中国谈判,就应该彻底取消所有对华单边关税措施,通过平等对话找到解决分歧的办法。

4 月 25 日,中国外交部发言人郭家靤表示,中美没有进行任何关税谈判,美国应该停止制造混乱。

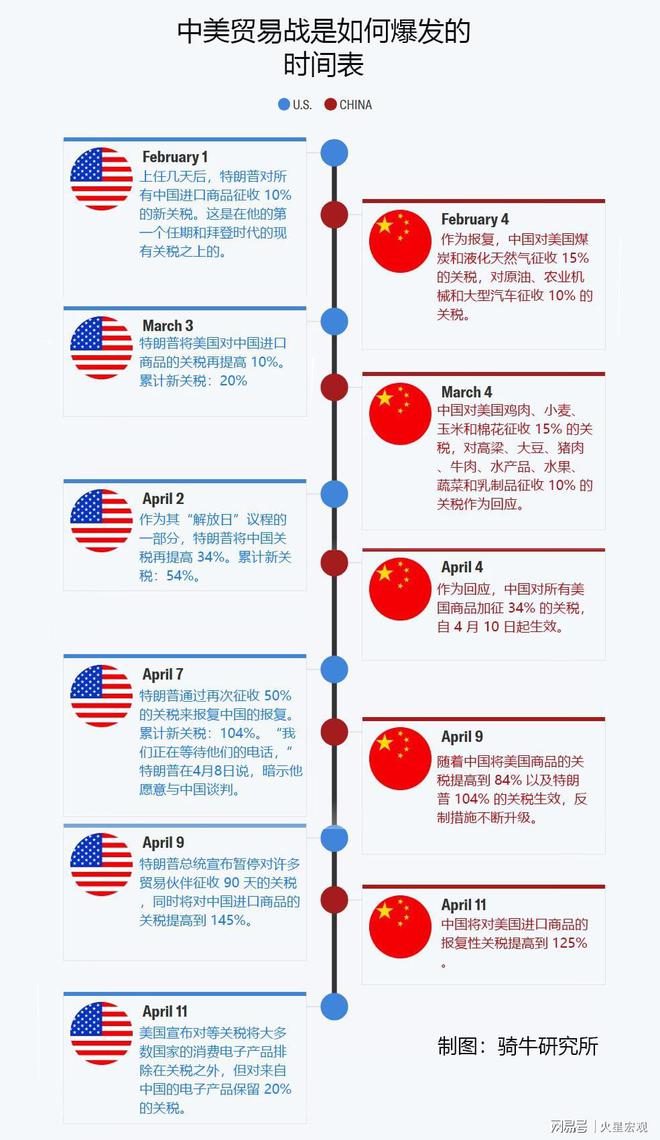

时间线显示,中美关税战初期,双方多次加征关税与反制措施。中国通过媒体塑造“坚决反对霸权、维护国家利益”的形象,激发国内信心。尽管美方曾暂停部分电子产品关税,但中方坚持立场,要求全面取消单边措施,为后续博弈奠定基调。

二、实际操作:悄然豁免关键商品关税

与公开强硬姿态不同,中国实际调整了部分关税政策。

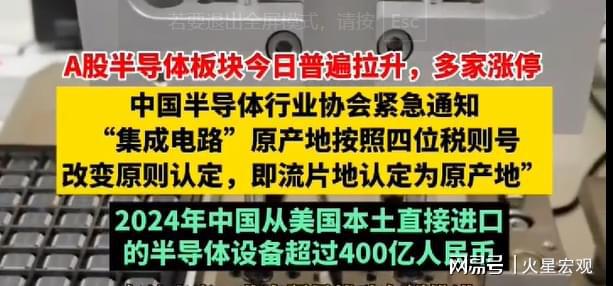

4月11日中国半导体行业协会发布放松半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知,将集成电路原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。集成电路无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以晶圆流片工厂所在地为准进行申报之后。

上周末,多家进口企业证实,部分从美国进口的美国制造的半导体产品关税从125%降至0%,仅征收13%增值税。此举缓解了国内科技企业对美国芯片的依赖压力。

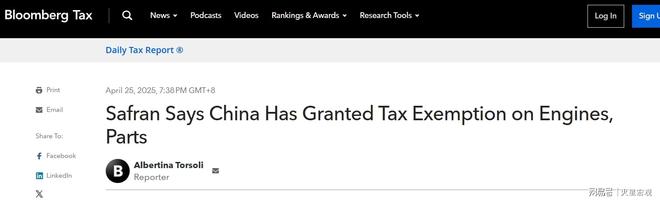

4月25日,彭博法律新闻报道称,内地多家进口机构表示,中国悄悄取消了对一些对美国制造的半导体征收的报复性关税。

尽管我们在发展自己的半导体行业方面取得了长足的进步,但中国企业仍然高度依赖从美国、韩国、日本和荷兰等国家和地区进口的芯片和芯片制造设备。根据海关数据,去年,中国从美国进口了价值 117 亿美元的半导体。

华盛顿专注于美中科技竞争的分析师Ray Wang表示,这些关税豁免使英特尔、德州仪器和Global Foundries等美国芯片制造商受益。

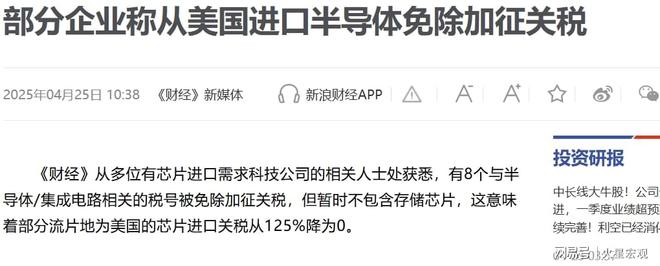

4月25日,我国《财经》杂志也报道称,记者从多位有芯片进口需求科技公司的相关人士处获悉,有8个与半导体/集成电路相关的税号被免除加征关税,但暂时不包含存储芯片,这意味着部分流片地为美国的芯片进口关税从125%降为0。

彭博报道称,实际上,可能存在更广泛的报复性关税豁免。报道称,法国发动机制造商赛峰集团首席执行官奥利维尔·安德里斯表示,中国正在对半导体以外的其他行业给予豁免,包括从美国进口的航空业、医疗设备、工业化学品、飞机租赁付款。

尽管官方未公开确认上述措施,但政策调整表明中国在关键领域寻求平衡。

三、策略解析:“外紧内松”的文化与政治智慧

中国政策的“内外有别”源于传统文化中的委婉与弹性。对外,通过强硬表态维护国家尊严,对内则灵活调整以稳定经济。

外紧内松:公开政策强调原则性,如坚持反制措施,营造“不妥协”形象;实际执行中豁免关键商品关税,避免企业因成本过高陷入困境。

策略目标:既防止因过度强硬导致经济受损,又避免因示弱丧失谈判主动权。例如,半导体关税豁免既保障产业链稳定,又避免暴露对美依赖的弱点。

这种策略在关税战中体现为“硬话软做”,既满足国内舆论期待,又为后续谈判预留空间。

策略效果:一是维护产业链稳定。半导体等关键领域关税豁免,确保科技企业正常运营,减少贸易战对经济的直接冲击;二是塑造国际形象。强硬立场强化“独立自主”的大国形象,提升国内凝聚力与国际话语权;三是掌握博弈主动权。通过策略性调整,中国既考验美方耐心,又为未来可能的谈判积累筹码。

中美贸易战不仅是经济较量,更是战略智慧的比拼。中国的“外紧内松”策略,既展现原则性,又体现务实性,为应对复杂国际局势提供了范本。未来,如何在维护国家利益与保障经济发展之间持续平衡,将是政策制定的核心挑战。

【作者:徐三郎】