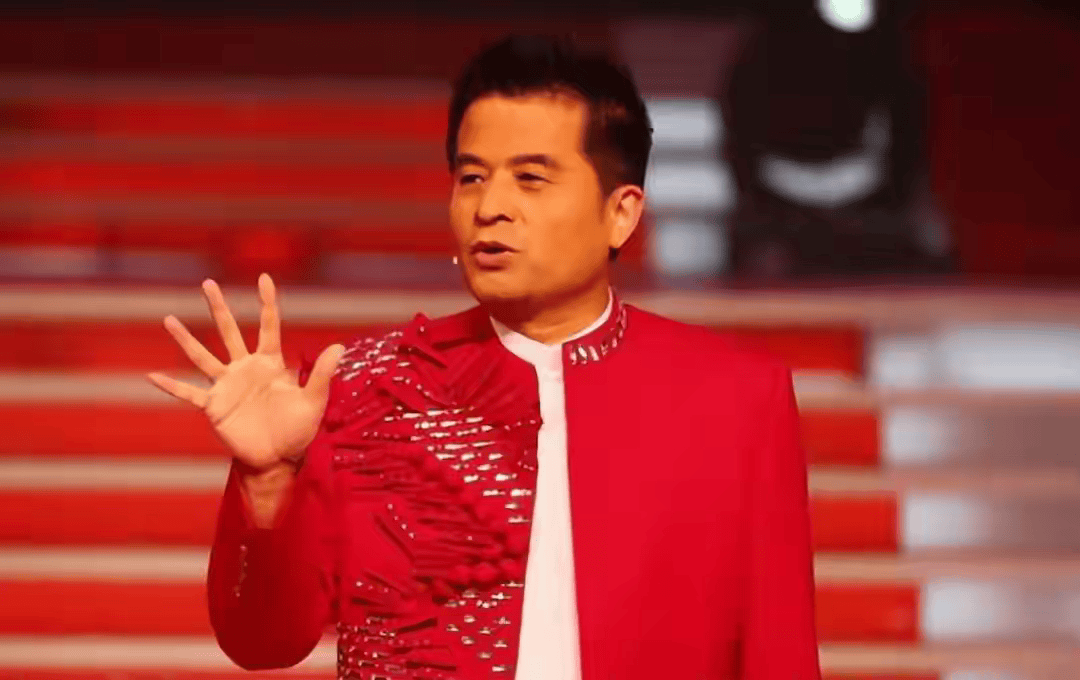

65岁毕福剑再当爹!80后教授娇妻首曝光,网友:这年龄差能当爷爷了?

2. 老毕的“余声”

这消息最初出自“草帽姐”的嘴。直播时她话一出,水花四溅:“那位老主持人刚刚又得了个孩子,还在到处演出赚钱养娃呢。”

三重信号:一是“当爹”,二是“还拼”,三是“没隐退”。

听着好笑,细想却沉重。

毕福剑曾是那个站在央视舞台上,说着“百姓话”,引来亿万掌声的男人。可2015年那场风波之后,他就像从一张泛黄的报纸上被撕下的一角,没人再提起,除了偶尔的八卦。

网上流传他住在山里、骑三轮、靠卖画维生,有人嘲讽,有人叹息。而如今,“又得一子”的消息像一颗石子,砸破了这位老主持多年营造的静默生活。

人们惊呼的是“老年生子”,但真正让人无法移开目光的,是这个“曾经的名人”在失重的中年之后,如何跌跌撞撞地开始了人生的“下半场”。

4. 生命的错位与对撞

“孩子还没上小学,父亲已经拄着拐杖。”

这话听起来像笑话,实际上却是一幅冷静的现实主义画面。

孩子的世界是向阳的,而老年人的世界,多半是朝着黄昏的。两条轨迹,相遇在65岁那个节点上,是温暖,还是沉重?

你可以说是“父爱无疆”,也可以说是“情欲的余晖”。可无论你选择哪一种说法,都必须面对一个事实:一个年逾花甲的父亲,注定无法用时间来陪伴孩子长大。

十年之后,这个孩子刚刚进入青春期,而毕福剑已经75岁。再过十年,他可能在病床上喃喃自语,而孩子才刚迈入社会。

这是爱,还是一种延迟偿还的债?孩子没有选择出生的权利,但却必须承担老年父亲可能带来的沉重未来。

道德的另一头是自由,法律不禁止高龄生育,可伦理能否原谅一份“本应退场却重新上阵”的执拗?这是需要社会共同思考的议题。

5. 女人的沉默与担当

而在所有的猜疑声里,最沉默的,是那个女人。

她是舞者,是编导,是文艺团体的中坚力量。在某个舞台上,她或许曾在灯下旋转,裙摆飞扬,身姿轻盈。而今,她为一个65岁的男人生下孩子,甘愿隐于老者身后,做一个母亲,一个妻子,一个“生活保障者”。

她图什么?

不是金钱。老毕如今不过靠画画和商演糊口,风光不再,靠回忆维生。

不是名声。嫁给一个“退圈”的争议人物,没有谁会把这当做晋升之路。

是爱情?爱情可以短暂,也可以深远,但能在生子这种程度上体现出来的爱情,不再是诗和远方,而是厨房与尿布、喂奶与咳嗽药。

她的沉默,其实是一种“被动承担”的担当。在一个父权仍潜流涌动的社会里,许多女性要为爱买单,为丈夫的理想埋单,更要为一个男人老来生子的选择负全责。

一个老男人的浪漫背后,可能是一个中年女人的人生延期,是她必须同时做“妈妈”与“照护者”的现实重负。

6. 毕福剑的“后半生伦理”

我们无法苛责一个人在生命暮年选择再次“点燃火种”的冲动。那是对老去的反抗,是对孤独的击打,是对时间的一种抵抗姿态。

但自由的权利,总要和责任并行。

这不仅是个体的伦理课题,也是时代的注脚——在老龄化不断加剧的中国,越来越多的“老男人”在重新构建家庭结构。有人娶年轻妻子,有人生二胎三胎,有人要为过去的“未尽之情”做一个“情感补位”。

可他们中的多数,忽略了一个事实:生育从来不只是一个“表达活着”的动作,更是一个“参与未来”的契约。

而这个契约,不能仅靠爱情支撑,它需要时间、体力、健康、耐心,还需要“能陪孩子一起长大的生命长度”。

如果你没有余力守约,那这段爱的“冲动”,也许只是打碎了另一个人的青春,把自己未竟的人生,强加给了还没长大的下一代。

7. 体制之外,他与“人间”对视

毕福剑曾是体制内的弄潮儿,一个“会说话”、“懂人情”、“接地气”的主持人。他用方言与笑料构建自己的江湖,也用几句不当言论摧毁了那片江湖。

如今的他,穿棉衣,戴老花镜,背着画筒走南闯北,跟商演的二线艺人同台;有人偷拍他在小县城卖画,有人拍他在农家乐背后抽烟。

那不是堕落,是一种“被历史弃用”后的落地。

他从高处掉落,不是被体制抛弃,而是被社会认定“已完成使用价值”。可他不甘,仍在挣扎。他不想做个“记忆中的人”,想用再婚、生子、复出这些现实动作,让自己从“曾经的老毕”变回“正在活着的老毕”。

但他已经不再属于那个“神坛”,他只属于一个叫“人间”的地方。他和我们一样,要看医药费,要查社保卡,要在天冷时去买件厚羽绒。

他成了一个普通人,只是带着过去的光芒。

8. 尾声:一个人的倒影,一代人的焦虑

当我们围观一个65岁的老主持人再度生子时,其实是在围观我们自己的焦虑。

焦虑于老去,焦虑于被遗忘,焦虑于不再重要。