肖峰读《从塞北到西域》︱拉铁摩尔的骆驼

[美]欧文·拉铁摩尔著,王敬译,上海人民出版社︱光启书局2024年5月出版,414页,108.00元

历史学家理查德·布利特在其著《骆驼与轮子》思考了一个问题:在漫长的历史中,为何骆驼几乎完全取代了有轮车,成为运输的标准方式?回答这个看似简单的问题,需要查阅大量文献和考古资料。可能是因为骆驼有更好的运量、韧性与耐力,也可能是因为它更经济——有轮车和道路都需要建造和维护,直到铁路出现,其运力强大到人类愿意为之付出维护成本,驼运才退出历史舞台。答案不是唯一和笃定的,这也提醒我们,虽然骆驼作为“沙漠之舟”的印象,以及象征丝绸之路等宏大主题的意义已经深入人心,但我们对它本身以及它如何参与运输还不那么了解。

中国关于骆驼的记载绵延不绝,图像和考古发现中人骑坐骆驼或牵引骆驼的形象则立体地呈现了古人对骆驼的认知。但是,古代资料毕竟久远,我们大多数时候仍需要演绎和归纳,不免疏于细节,也可能蒙上艺术加工的滤镜。若把时间限定在更近的清朝和民国初年,驼运的历史画面就清晰多了。有清一代,在内地与蒙古、新疆等地之间兴起了以驼运为主要方式的旅蒙商贸易。这段历史时期留下不少口述史料和传说,因而更容易拼凑出历史画面。不过,亲历并正面书写驼运(而非事后的回忆)的并不多见。毕竟参与驼运的劳苦大众不具备记录的动机和能力;能够留下记录的官员文人,以及近代西方探险者,他们的兴趣点又不在骆驼本身。在这样的背景下,欧文·拉铁摩尔可以说是一个异数,他的游记《从塞北到西域:重走沙漠古道》亦是一本奇书。

商道即驼道

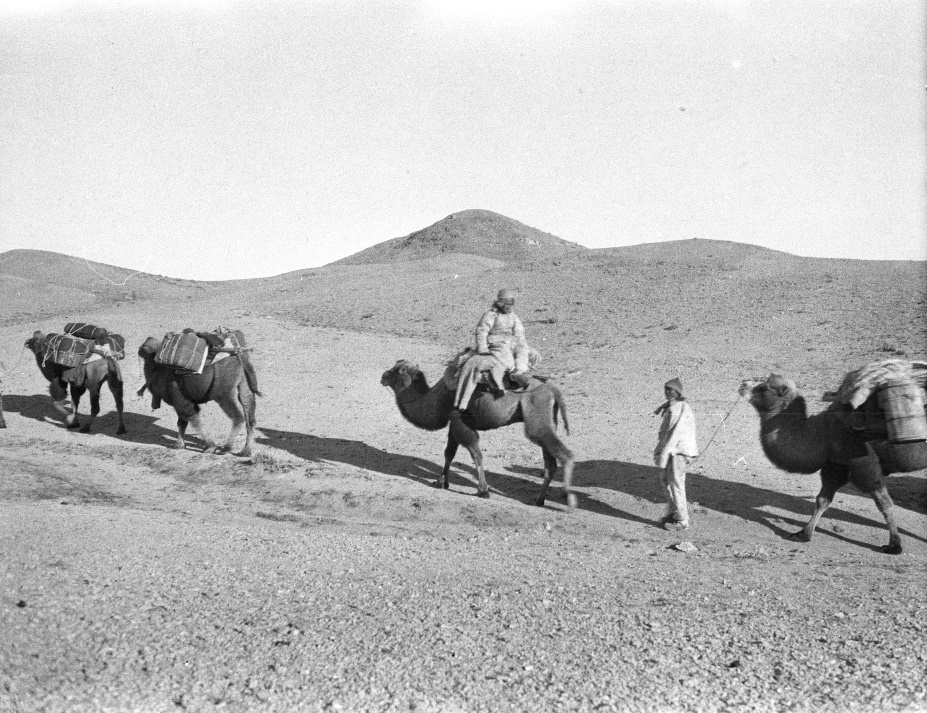

拉铁摩尔在1926—1927年走了一场中国边疆之旅,他在前半程(从内蒙古呼和浩特到新疆奇台)走的是商道,因此这段旅行有了田野调查的性质。骆驼不仅是他的交通工具,亦是他关注的商队贸易的重要组成部分,因而在《从塞北到西域》中有大量的描写。

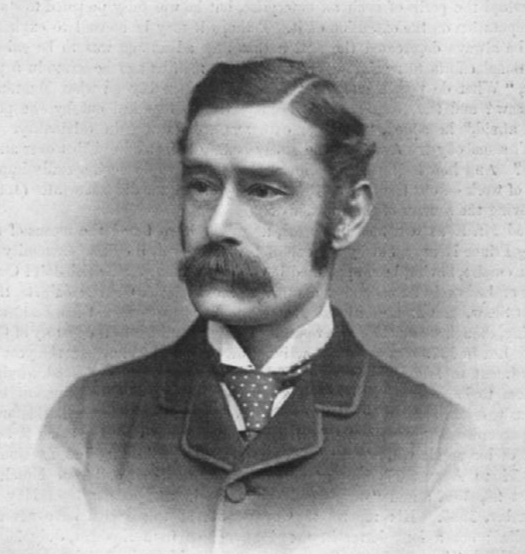

拉铁摩尔并不是最早对驼道感兴趣的外国旅行者。在《天津条约》签订后,英人、法人等外国人得以进入中国内地游历。1873年,英国地理学家、探险家尼·艾利亚斯(Ney Elias,又译艾莲斯等)便以骆驼商队的形式进行了一次蒙古考察之旅。由于西去新疆的商路因战事而中断,他走的是从呼和浩特去乌里雅苏台的外蒙古商道。不过,他对骆驼本身并无太多着墨。

尼·艾利亚斯

拉铁摩尔的重要性恰在于他更“晚”,他处在驼运和铁路运输的新旧交替之际。在拉铁摩尔旅行时,由于辛亥革命后外蒙古商道的关闭、内地战事不断等因素,旅蒙商的衰落已是大势所趋。而放眼世界,十九世纪人类倚重骆驼的情况不是中国所特有,比如美国还指望从中东引进骆驼来开发西南的沙漠环境,但在二十世纪,铁路、轮船对骆驼的取代已是全球化的现象。拉铁摩尔萌生重走商道的念头与骆驼有直接关联,他在呼和浩特火车站看到了正在交接货物的骆驼商队,古老和现代的运输方式奇妙地同框,让他对驼道的尽头产生了强烈向往。1931年,汤因比在长城也感慨驼队仍在和铁路并行。在他们眼里,骆驼都是一种与铁路对立的古老传统,它虽然富有魅力,但已然与时代脱节。

拉铁摩尔先是到了呼和浩特,“万驼之城”反映了它在驼运时代的辉煌。然而1909年京张铁路的竣工敲响了时代更替的钟声,铁路往草原的延伸势在必行。1921年,平绥铁路通车,呼和浩特成为驼运与铁路运输的交接点。从“万驼之城”到驼运中转站的变化,不仅反映了城市功能的更迭,还反映了时代的过渡。拉铁摩尔按照当时的惯例组建驼队,他通过中介,跟一个来自新疆巴里坤的商人签了骆驼租赁协议(艾利亚斯在1873年也是以类似的方式组织了一支有七头骆驼的队伍)。不过他的运气不太好,由于直奉战争,城里的壮年骆驼都被军队征用,他的钱打了水漂。滞留几个月后,拉铁摩尔决定出城,往西去百灵庙碰运气。

百灵庙在呼和浩特西北(今为包头市达茂旗百灵庙镇)。它在旅蒙商网络中亦是重要的枢纽,用拉铁摩尔的话来说,它是商路“真正意义上的起点”。百灵庙的重要地位不仅源于其地理位置,还源于它具有骆驼牧养、商队集散的天然条件。商队的行程安排很大程度上取决于骆驼的习性。它们必须在每年夏季的脱毛期休整,在牧场补充盐分和水分。根据这样的习性,商队可以在2月从内蒙古出发,在放牧期之前到达西部终点,在当地休整,然后在秋天返回;或者是8月出发,在终点休整,在次年的放牧期结束后返回。与已经被农耕开发,有大量汉族人定居的呼和浩特一带不同,百灵庙有可供骆驼放牧的水草。此外还有一个特殊原因,这里的蒙古王公还有话语权,内地军阀没法轻易地征用骆驼。因此,拉铁摩尔如愿在百灵庙租到了九头新的骆驼,此外还有一名照顾骆驼并兼任向导的骆驼客。

旅蒙商有数条主要路线,如前往乌里雅苏台的“前营路”、前往科布多的“后营路”、前往新疆的“西营路”等,拉铁摩尔走的是一条“绕路”。“绕路”名义上是一条新辟路线,这是因为外蒙古商道关闭,加之为了避开征收过境税的区域,所以商队开辟了从百灵庙往西,穿越阿拉善、额济纳,再进入新疆的路线。拉铁摩尔认为这条路实际上早就存在,他的依据是沿途有关于商队的传说。其中一个传说是石骆驼的故事,商道途中有一座石像,据说它原先是一名圣人的骆驼坐骑,它会在每年冬季的发情期醒来,而发情期的母骆驼(商队使用的骆驼主要是母骆驼)若是被牵到它面前,就会怀孕。这个与骆驼有关的传说表明,不管人类怎么命名,商道本质上是骆驼之路。

与骆驼同行

拉铁摩尔为商道上的骆驼画了像:外观、行为、习性、品种……比如:母骆驼因为性情和生育较稳定,是商队运输的主力,它们一般三年生育一次,在孕期也能工作,而公骆驼在每年12月进入发情期,会变得狂躁而难以驾驭;骆驼步入壮年是在七岁左右,但是在四岁左右就可以干重活,至少在十二岁之前身体都处于最佳状态,据说若得到良好的喂养,在三十岁时还能满载货物走完全程;骆驼害怕异响,当一匹不属于商队的马疾驰而来时,整队骆驼都可能被惊跑;与骆驼相处时要注意避开它的口水,据说它擅长用口水喷人,而且口水臭气熏天。拉铁摩尔甚至还留下了一段怎么在行进途中骑骆驼的攻略。这些知识不是人云亦云,而是他货真价实地从现场获取的。

一头正在从鼻袋中进食的骆驼(《从塞北到西域》插图)

商队的日常活动是不断地行进和扎营,对于骆驼而言就是日复一日地装货和卸货,它们往往体现出服从和秩序的一面。比如拉铁摩尔生动记录的卸货过程:

骆驼轮流列队左右转圈,然后又向内转圈,直到它们头对头列成数列。骆驼停下来排成一条直线,它们跪在地上发出咯咯声和嘶鸣声,每列骆驼的最后一头身上挂有两英尺长的大驼铃,骆驼滑倒在地上时,大驼铃会叮当作响,嘈杂声戛然而止,两列紧凑的骆驼会隔着一片空地面面相觑。

商队卸货和扎营(《从塞北到西域》插图)

就品种而言,拉铁摩尔以及同行商队使用的是双峰驼,这是由骆驼的自然分布所决定的。不过,他在途中竟遇到了单峰驼,它们属于新疆哈密的一支维吾尔族商队。单峰驼主要分布在西亚北非,这反映了骆驼品种的跨区域传播。而除了品种的差异,新疆商队驾驭骆驼的一些习惯也与东方商队不同,这反映了驼道上文化的多元性。拉铁摩尔如是记录双峰驼与单峰驼的比较:

根据我们商队成员的说法,单峰驼能比双峰驼负重更多,但在真正的沙漠环境中,它们却无法顺利改变饮食习惯,而且更不耐寒。那些单峰驼并不像我们的双峰驼那样长有鬃毛和驼绒。

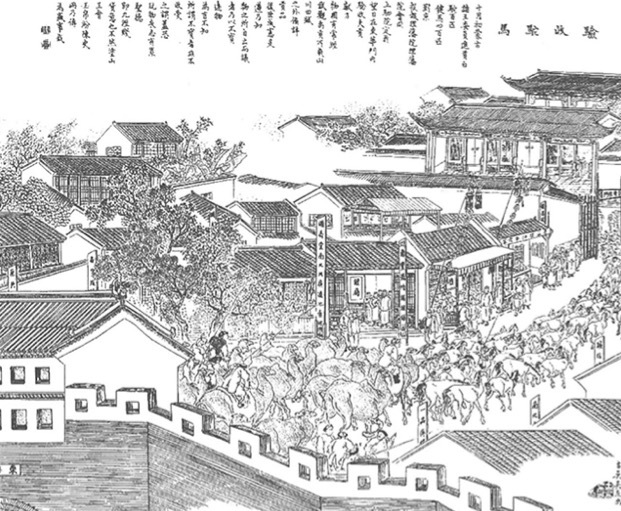

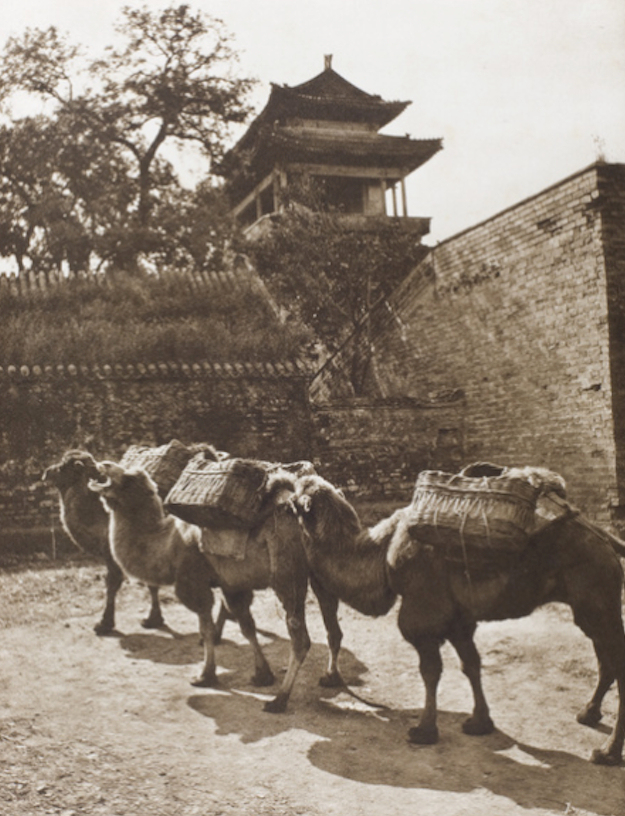

并不是所有骆驼都适合长途运输,体形矮胖的骆驼更能节省体力,而那些高大的品种更多地被使用于北方城市的运输,比如著名的阿拉善骆驼。拉铁摩尔认为阿拉善骆驼虽然力气更大,但因为体形高大,加之“出了名的野”,因此其舞台不在戈壁荒漠,而是在城市和客栈,比如从张家口往北京运送羊毛、从西山往北京运煤。他点到了骆驼与近代北方城市的联系,而这正是香港岭南大学张雷教授在论文《城市化骆驼:北京的骆驼1900—1937》(Urbanizing Camels: Camels in Beijing, 1900-1937)中研究的动物史现象。在清末民国时期的照片等图像中,可以看到骆驼在北京城墙下行进的画面,拉铁摩尔自己就有一张骑着骆驼在北京拍摄的照片。骆驼在街道上与人类的杂处可能是前现代时期城市的常见情景,随着城市化进程的发展,由于卫生方面的考虑,骆驼无法直接入城,只能每日“通勤”,在黎明之前赶到城门口,等待城门打开以便交接货物。如汤因比目睹的历史性一幕:

驼队正载着煤块,一路自山脚下的煤矿奔赴北平,与铁路一较高低。当城门于黎明前打开,我们出发前去车站乘坐赴张家口的火车时,瞥见这支护送煤块的驼队,正耐心地等待着信号灯以便一一通过。

《点石斋画报》的“验收驼马”图描绘了北京街头的骆驼

北京广安门前的骆驼。

商道上行进着大大小小的不同商队,大规模的商队可能拥有一两百头骆驼。它们会结伴行进,也会擦肩而过。如拉铁摩尔的这段描写,应验了我们对驼运现场的壮观想象:

眼前这支商队至少有150头骆驼,我的骆驼在队伍末尾,它们的铃铛在柔和的夜色中叮当作响。……伴随着悠悠而又踟躇的驼铃声,骆驼们像驼夫般转头盯着与它们擦肩而过的一列列长队;它们在昏黄色的夕阳里、在深色的荒漠中、在稀疏散布的灰暗红柳丛间久久凝视彼此,经历着短暂的相逢与离别。

骆驼的血与泪

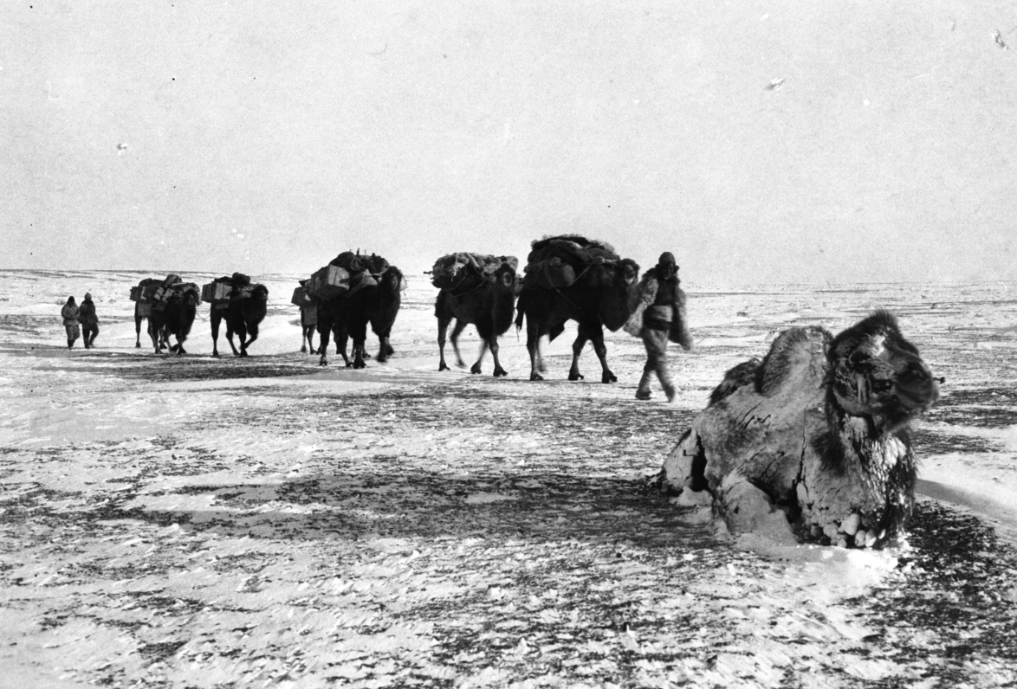

壮美只是骆驼之行的一面,拉铁摩尔还揭示了其残酷的另一面:死亡随时在上演。极端的自然环境首当其冲给骆驼带来了生命威胁。黑戈壁中有“连三旱”“连四旱”等艰险之地,顾名思义,商队要连续多日身处没有水草的环境,许多骆驼会因为体力透支而倒在路上。新疆有一处名为达子沟的山沟,被称为“高地的致命风暴陷阱”,商队结伴硬闯,多达一千多头骆驼涌入,由于积雪太深,整个队伍不得不在山沟里掉头撤退,造成了极大混乱,骆驼四散奔逃,还有许多骆驼被暴风雪掩埋,窒息而死。意外伤病则是另一大威胁,骆驼可能会因为误食毒草而无法进食,数天后变得极度虚弱,甚至毙命;也会因为走过砾石地表而把蹄子磨出血泡,甚至因奔跑而跌倒摔伤,无法继续前行。

人们往往以为骆驼耐旱、体力好,殊不知它一直深受繁重劳动和高强度奔走之苦。当骆驼达到体力极限时,它们不再大步向前,人们只能不断拖拽鼻钉,用力撕扯它们脆弱的软骨,才能刺激它们继续前行,所以几乎没有一头骆驼的足迹不是伴随着血水。濒临极限的骆驼行动僵硬、驼峰松垮,但它们仍然会勉力强撑,因为一旦倒下就很难再站起来。那些幸存下来的骆驼又会遭遇额外的“不幸”,因为它们要额外负载倒下的同伴原先背负的货物。

由于母骆驼是商队运输的主力,它们还要面临生育带来的风险。只要饮食和饮水有充分保障,怀孕的母骆驼依旧能够工作到分娩。但在赶路途中这都是奢求,中途流产在所难免。令人感到极其不忍的是,即便遭遇流产,只要没看见自己的幼崽,母骆驼也只是停留片刻就继续前进。而商队成员通常不会收留旅途中生育的小骆驼,这是因为骆驼母子情深,如果带着小骆驼同行,母骆驼会因为哺乳而影响体力。马鹤天在《内外蒙古考察日记》便记载了一个“骆驼哭子”的故事。骆驼幼崽才刚刚降临世间就面临被淘汰的命运,这是驼道上悲剧性的一幕。

商队往往需要携带足够的备用骆驼,因为抛弃体力透支或遭遇伤病的骆驼是正常之举。商队成员对骆驼的折损早已司空见惯,另外也有迷信的思想作祟,他们认为过于担心骆驼的损失会向某种神秘力量示弱,导致其他的骆驼也受到伤害。因此,每当有骆驼倒下的情况发生时,商队成员总是会冷眼旁观,但是也不会主动宰杀它,因为担心这会带来厄运,他们只会义无反顾地前进。只有那些不遵循商队习俗的随行者,才会以低价买下这些濒死的骆驼,进行宰杀以获取皮毛。

那些被半途抛弃的骆驼构成了商道上最悲壮的画面。拉铁摩尔记下了这样震撼的场景:

在商队赶路的途中,沿途不时可以看到被抛弃的骆驼,它们有的已经死亡,有的还活着。即使一头骆驼已经麻木无力到站不起来,顽强的生命力仍可以让它们在暴风雪的肆虐中继续存活数日。但是,得不到救助的它们,只能默默地等待死亡的到来。……那些还活着的骆驼会转头注视着我们到来,然而它们的身体已经毫无力气了,然后转向前面,目光随着我们移动。

商道上被遗弃的骆驼(《从塞北到西域》插图)

面临这么多磨难,骆驼的武器只有它强大的生命力。不管多么劳累,只要休息几个小时,吃一些食物,骆驼又会蹒跚地站起来继续坚持。对驼夫而言,只要让骆驼不停地干活,它们就不会松懈,安逸会让它们变得畏缩不前,它们天然就属于吃苦的环境。拉铁摩尔称这是人类与骆驼的“一场令人心酸的博弈”。

与骆驼同病相怜的是驼夫,处在社会底层的他们与骆驼有相似的命运,为了谋生而忍受苦难。他们的生计离不开骆驼,也梦想着从替人打工到拥有自己的骆驼。但他们有自己的世界观、江湖与喜怒哀乐,这让他们成为文艺创作的源泉。在生长于北京的老舍先生笔下,驼夫被刻画成骆驼祥子这样的经典形象。秋原则在《清代旅蒙商述略》中基于口述史料,生动地描写了驼夫启运时的仪式场景,道出了这个群体在漫长历史中形成的文化。

行进的骆驼和驼夫(《从塞北到西域》插图)

拉铁摩尔的特点是描写了驼夫的群像,他没有太多文学性的修饰,更多体现出一种粗糙但真实的质感。他与驼夫朝夕相处,在帐篷内外谈话和插科打诨。他对这些人感兴趣,以至于“带着一种特殊而亲切的感情回忆着他们”,他们“有一种与众不同的精神,一种奇怪的情绪”。拉铁摩尔会记录真实发生的场景,以及驼夫在对话中使用的一些词汇,这种写法让原本沉默的驼夫群体“发声”,也更加生动地呈现了商道上的日常。比如他记下了驼夫在对话中使用 “胡里冒儿”“姑姑子”“下戈壁”“骑马的”等词汇,尤其是一首用于自嘲的小调:

吃的粪,喝的尿。

烂麻口袋睡哈觉。

再如一名老年驼夫令人忍俊不禁的自白,道出了驼夫对自我身份的认同:

一位老驼夫最后说道:“我把所有的钱都投到后山新开垦的土地上,让我侄子帮我种地。我的婆娘也住在那里,所以两年前当其他驼夫在大西路上遇到麻烦,且我的腿受伤时,我想我可以不干了——去他娘的!我可以躺在温暖的炕上和邻居们闲聊,或者抽着鸦片安然度日。但我住的地方离大西路不远,不论昼夜,每当我听到驼铃‘叮铃当啷’的响声时,我心里总会觉得难受。所以我说:‘狗日的!我要再回到戈壁去拉骆驼。’”

驼运的一面是辉煌与宏大,另一面则是痛苦与磨难。《从塞北到西域》揭示了这一点。关于驼运的本土记载,有《内蒙古十通·旅蒙商通览》(内蒙古人民出版社,2008年)这样的地方文史资料,也有马鹤天《内外蒙古考察日记》这样的同时代游记。它们对于商队构成、商队路线、驼夫、骆驼等都有记录。两相对照,拉铁摩尔这个“老外”的记载与它们大致吻合或互有补充,同时又更加连贯和完整,这也彰显了他的可信度与优点。

笔者曾重走拉铁摩尔从呼和浩特前往百灵庙的路线,曾经这段路骆驼如云,如今这里有国道省道之便,却难寻驼影。当地牧民大叔告诉我,再往北去中蒙边境的满都拉还能看到骆驼,要么再往西去阿拉善。骆驼在“撤退”,但它并未消失。它的数量是反映生态环境状况的指标;它象征着畜牧业和少数民族同胞的经济生活;它依旧是草原文化的重要组成部分,因文旅开发而重新焕发生命力。无论如何,驼铃声值得回顾,因为其中有我们一起负重前行的足迹,那是我们来时的路。