2380米!神舟十九号落点精度有多高?飞行23万公里命中十环

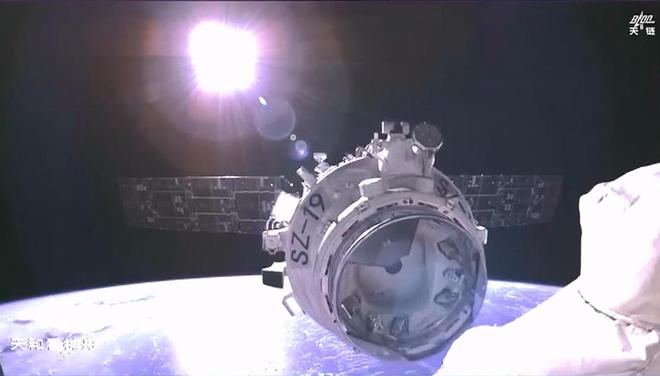

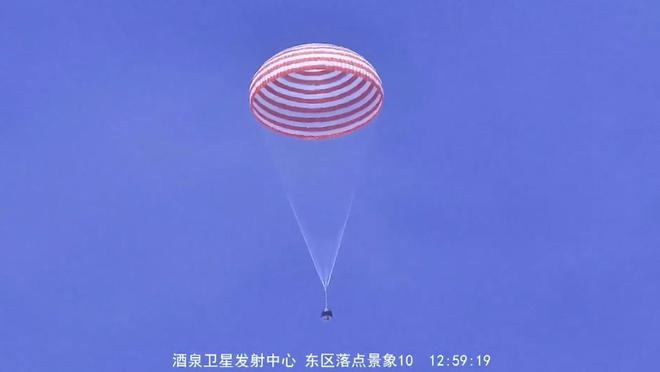

目前,神舟十九号已经成功降落在东风着陆场。

蔡旭哲、宋令东和王浩泽三位航天员终于回到祖国的怀抱!

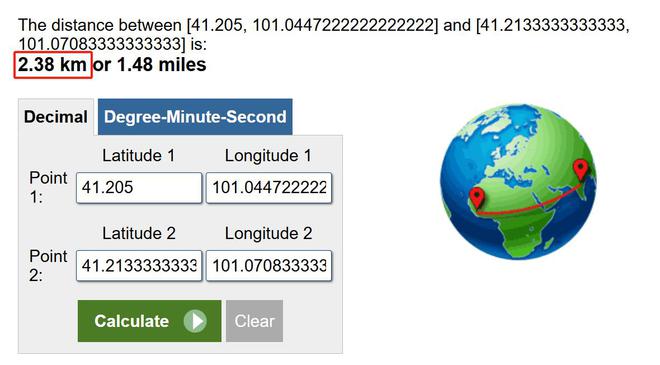

让人骄傲的是,行23万公里的神舟十九号载人飞船,最终与目标落点的偏差仅有2380米!

结果如此精准,简直像是从太空中拿着标枪精准刺中了“十环”!

为什么这次返回如此惊险?

一切从最初的轨道设定开始,这可不是简单的“坐车”回家;

神舟十九号要从太空返回地球,它的每一步轨迹都像是在做一场精密的数学题。

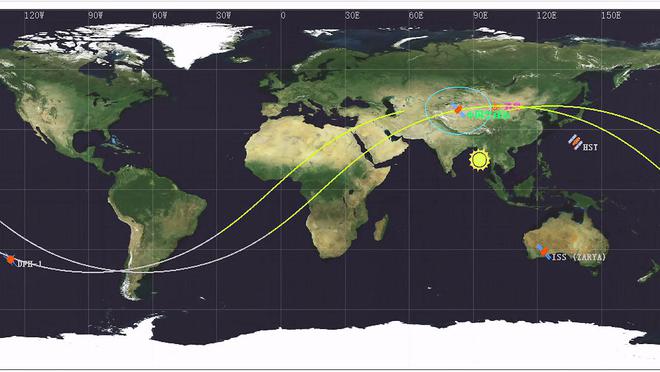

飞船的速度每秒达到7.6公里,而地球自转的速度是每秒351米,这种差异让飞船的轨道设计变得异常复杂。

更为棘手的是,神舟十九号从西南向东北飞行,而地球自西向东转动。

这就意味着,飞船与着陆场之间有很大的速度差异,如何让两者精准对接,简直是个技术难题。

为了确保精准对接,神舟十九号在脱离空间站后并没有直奔地面;

而是进行了五圈的轨道飞行,每一圈都要做精细调整,确保飞船能在精准的时间和位置开始返回轨道。

这不只是计算,它是全程无死角的“精确射击”,每一步都要根据数据不断调整,不容许有一丝偏差。

从“慢”到“快”,我们做到了!

神舟十九号的成功返回,不仅仅是精准控制的体现,更是中国航天技术的巨大突破。

过去的神舟任务,飞船的返回需要绕地球飞行十几圈,有时甚至达到18圈,整个过程时间长达29小时。

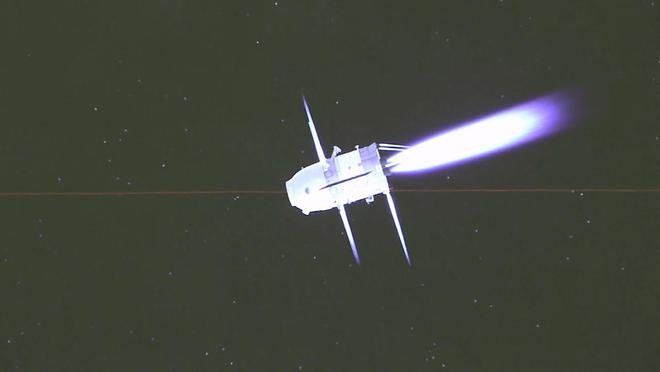

但从神舟十三号开始,我们终于掌握了快速返回技术;

这次神舟十九号只绕了5圈,飞行时间大幅缩短,整个任务仅用了7个半小时。

“快速返回方案”的背后,不仅仅是技术上的创新,更是精密计算的成果。

你可以把它想象成一次打高尔夫的比赛:以前要绕很长的路径,逐步找到合适的角度和力度;但现在,只需要几步精准的操作,就能直接“进洞”。

飞船在减少绕圈数的同时,飞行员和地面控制人员的配合更加默契,所有操作几乎是顺畅的,每个步骤都无比精细。

技术,真的不容有失。

空中飞行与大地之间的博弈

要知道,神舟十九号的成功不仅仅依赖于技术,飞行员的每一次操作和决策也至关重要。

在那一个个遥远的太空角落,蔡旭哲、宋令东和王浩泽三位航天员,用他们的精准操作确保了飞船能够顺利“降临”。

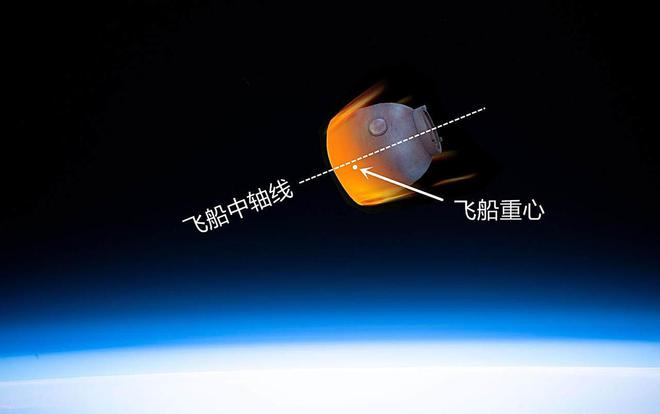

他们不仅要确保飞船在进入大气层时的正确姿态,还要在飞行过程中做出及时调整。

每一次的轨道修正,都需要航天员的高度集中和极其精准的判断。

你可以想象,当返回舱逐渐接近地面,航天员的心跳应该是如何与飞行器的控制系统、与地面指令中心同步的。

每一步都是在和时间赛跑,任何细小的失误都可能导致不精确的落点。

所以,飞行员和地面指挥中心的紧密合作,才是让神舟十九号精准降落的关键。

精准的轨道控制:从“10圈”到“5圈”

除了飞行员的努力外,神舟十九号能够精确控制轨道,与中国航天技术的飞跃密不可分。

以前我们的飞船返回可能需要经过10圈、15圈,甚至更多的绕地飞行。

那时候飞行员需要通过一圈又一圈的调整,才能精确地找到着陆场的位置。

但现在这一切都变了,从神舟十三号开始,中国航天引入了快速返回方案,飞船的轨道设计变得更加简洁和高效。

通过实时的轨道修正和计算优化,神舟十九号的返回过程变得更加快速和精确。

更重要的是,这种轨道精度的提升,不仅仅是节省了时间,更让返回任务的难度大大降低。

这背后是航天科技不断发展的结果,从最初的简单实验,到如今的高精度技术,每一项进步都意味着对飞行安全、飞行员舒适度的保障。

神舟十九号的精准落点,不仅展示了中国航天的技术力量,更标志着中国航天在全球舞台上日益崭露头角。

中国航天技术的崛起与未来

神舟十九号的成功降落不仅仅是一场中国航天的胜利,它的意义远超出技术本身。

在这次任务中,世界各地的航天专家纷纷表示,中国在载人航天领域的技术突破,已经追赶上甚至超越了许多航天大国。

特别是在精确轨道控制、飞行速度调节、以及返回舱软着陆等方面,神舟十九号的表现令人惊叹。

随着神舟系列的不断优化和进步,中国航天正在逐渐走向国际舞台的中央。

无论是“快速返回方案”,还是飞船控制技术的提升,这些技术都成为了中国在航天领域不可忽视的竞争力。

而未来我们还将继续看到中国在太空探索领域的更多成就。

或许下一次,神舟飞船将带着更加惊人的技术突破,跨越更加遥远的星际。

精准落点,成就中国航天的未来

回到地面,神舟十九号的成功着陆,给了所有人一个满意的答案。

从飞行的轨道设计,到精确的姿态调整,每一步都展示了中国航天无与伦比的技术水平。

这不仅仅是一个科技成就,更是中国航天员、科学家、工程师们共同奋斗的结果。

飞行了23万公里,最终精准命中着陆点,这对于中国航天来说,意味着什么?

它意味着未来,我们将拥有更多掌控太空的机会,也将更加自信地走向未知的星际。

在这片浩瀚的宇宙中,中国航天的步伐,正稳稳地走向更加辉煌的明天。