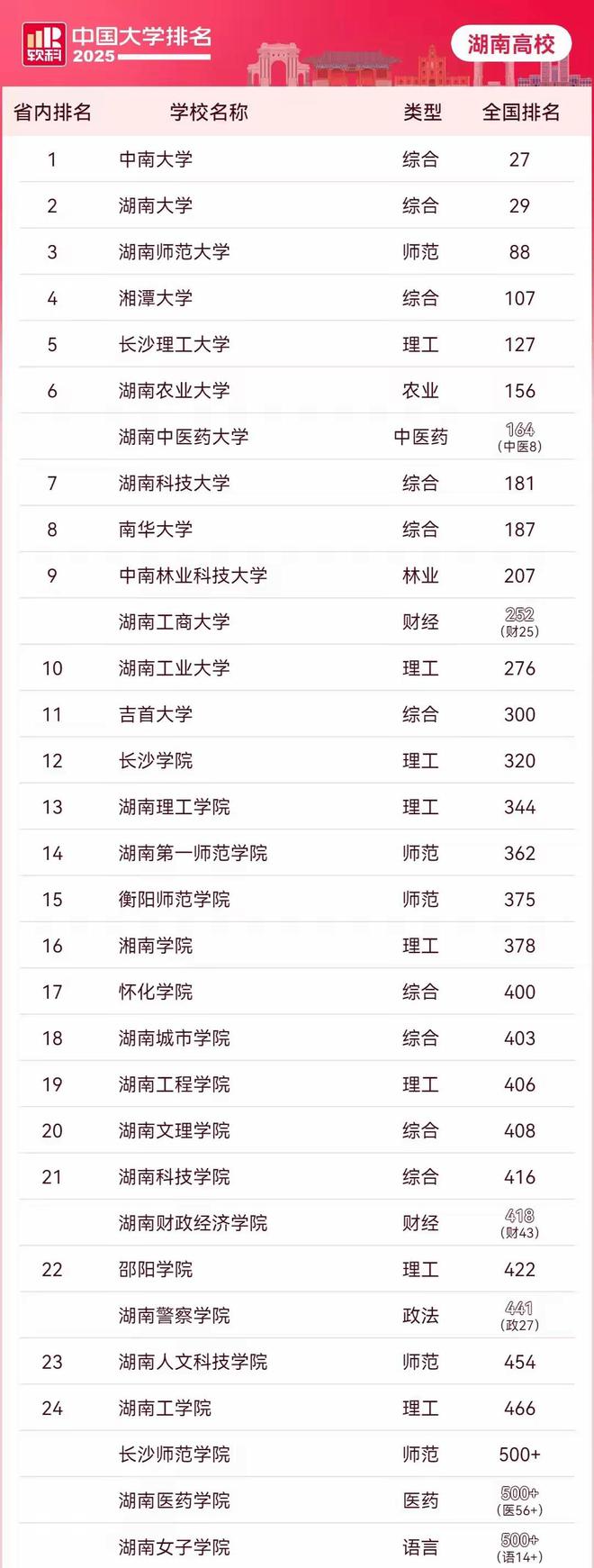

湖南高校排名大调整:南华第8,湖南理工大学第13,邵阳学院第22

2025年软科中国大学排名揭晓,湖南省高校版图迎来新一轮调整。中南大学、湖南大学稳居省内第一梯队,分别以全国第27、29位的成绩捍卫"双星"地位。湖南师范大学作为师范类院校领头羊,以全国第88位的排名蝉联季军,彰显其教育学领域的深厚积淀。

值得注意的是,长沙理工大学(全国127位)与湖南农业大学(全国156位)在理工、农业类院校中持续领跑,其学科特色与区域产业发展的深度耦合成为核心竞争力。在第二方阵中,湘潭大学(107位)以综合实力突破挺进全国前110强,湖南科技大学(181位)依托矿业工程等特色学科实现稳步攀升,中南林业科技大学(207位)则凭借林学学科群的创新成果巩固行业地位。

南华大学:核医特色助推综合实力跃居第8

南华大学以全国第187位的成绩刷新历史最佳排名,首次跻身湖南省属高校前八强。这所坐落在衡阳的综合性大学,凭借核科学与技术、基础医学两大王牌学科构建起独特的"核医融合"发展模式。在第四轮学科评估中,核工程与核技术学科获评B ,临床医学进入ESI全球前1%,其附属医院群年诊疗量突破800万人次。

2024年,学校牵头建设的核燃料循环技术与装备教育部重点实验室取得重大突破,成功研发新型核废料处理技术并实现产业化转化。

南华大学还与中核集团共建的"核医联合创新中心",三年间孵化出12项国家级科研成果,带动衡阳白沙洲工业园形成超百亿产值的核技术应用产业集群。

湖南理工学院:产教融合铸就理工类新星

湖南理工学院以全国344位的排名挺进省内13强,较上年提升9个位次,创下近十年最大增幅。这所位于岳阳的理工类院校,通过深度对接长江经济带产业需求,构建起"绿色化工-智能制造-电子信息"的学科生态链。其化学工程与技术学科在新型催化剂研发领域取得突破,相关技术被巴陵石化等龙头企业采用,年创造经济效益超5亿元。

2024年,学校与华为共建的"工业互联网学院"正式投用,首批定向培养的126名毕业生实现100%高质量就业。更引人注目的是,该校船舶与海洋工程专业团队参与研发的"洞庭湖生态航道智能监测系统",获评2025年度交通运输行业十大科技创新成果。

党委书记在开学典礼上表示:"我们将持续深化'校园 产业园'的办学模式,力争三年内建成省属高校首个工业互联网创新基地。"

邵阳学院:地方高校逆袭攀升至22位

邵阳学院以全国422位的成绩跃居省内第22名,较三年前提升28个位次,成为本次排名最大黑马。这所扎根湘西南的地方院校,通过"校城共生"战略实现跨越式发展。其食品科学与工程学科立足"中国卤菜之都"产业优势,研发的豆制品深加工技术助推武冈市建成百亿级食品产业园。

2024年,学校与三一重工合作建设的"智能装备现代产业学院"正式招生,开创了地方本科院校与世界500强企业联合办学的新模式。在乡村振兴领域,农学团队研发的"雪峰蜜桔"新品种使亩产提高40%,带动邵阳地区6万农户增收。

特别值得关注的是,该校2024届毕业生本地就业率首次突破65%,真正实现了"培养一个人才、带动一个家庭、服务一方经济"的办学目标。

结语

从本次排名变化可见,湖南高等教育正呈现"双核引领、多点突破"的新格局。中南、湖大持续强化基础研究能力,长沙理工、湖南农大等特色院校深耕垂直领域,而南华、湖南理工、邵阳学院等高校则通过差异化发展战略实现弯道超车。这种分层发展态势既避免了同质化竞争,又形成了完整的创新生态链。

值得关注的是,排名跃升院校普遍呈现出三个特征:深度对接区域产业需求、构建特色学科群、强化科技成果转化。随着"三高四新"战略的深入推进,湖南高校正在书写从规模扩张向内涵发展的转型篇章,未来或将涌现更多"单项冠军"型特色高校,为中部崛起注入强劲智力动能。