一碗40多元的本帮面,还能火多久?

总第 4198 期

作者 | 餐饮老板内参 七饭

本帮面火爆全国,

三四十元一碗面真有市场?

去年年底,内参君报道了沪面进京,热门榜前三就占了两个的大热状况。(详见《北京最火面馆 TOP3,两个是本帮面馆》)彼时,很多人都在讨论本帮面的发展前景,是水土不服,还是大展拳脚?

如今,小半年后再观察看,本帮面的势头更进了一步,开始往北京周边扩展,在北方市场逐渐站稳了脚跟。

如拓展较快的王繁星面馆,门店总数已达 30 多家,布局了北京、河北、河南、山东等北方市场,安徽、浙江、江苏等地也有门店,拓展区域相连,整体格局呈片状。

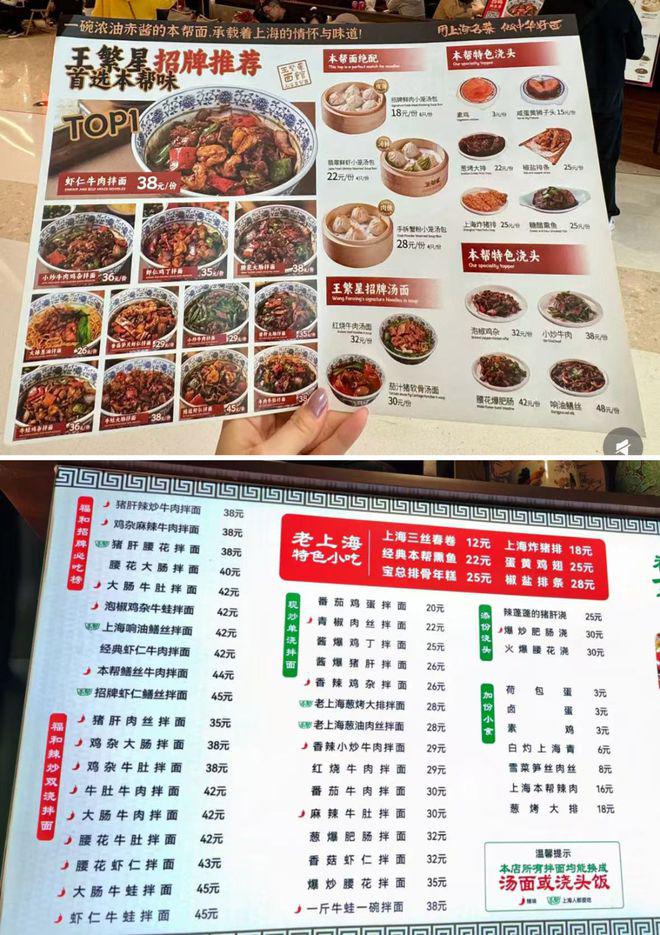

产品层面,主打的是一碗浓油赤酱、浇头双拼的本帮拌面,排名第一的虾仁牛肉拌面为 38 元,小炒牛肉鸡杂拌面在 36 元,最贵的鳝丝虾仁拌面为 45 元,但大部分产品价格控制在 40 元以下,多为 38 元或 39 元。

本帮面之外,还有小笼包、现炒浇头 & 小吃、糖水作为补充,人均消费达到了 50 元左右。

与王繁星面馆略有不同的,是之前就报道过的福和面馆,上海依旧是品牌大本营,开有 9 家门店,北京开了 3 家店,湖南、四川等地也有零星门店分布。

这一品牌的菜单更像是本帮面馆的原始形态,葱烤大排面、葱油面、雪菜笋丝面 …… 还有猪肝、大肠、鸡杂、腰花、牛蛙、虾仁、鳝丝等各种浇头,可双拼,可三拼,价格也从 19 元一直升到了 108 元(全家福大碗面),人均也保持在 50 元左右。

两个品牌相比,更像是品类升级的一个过程,从原始形态,进化为可复制、可拓展的细分品类。

但围绕本帮面的北方崛起,仍有很多质疑。如价格,一碗本帮拌面三四十,在当前的餐饮大环境下如何吃得消?

这之前,和府捞面就开始降价,整体价格调整到了 16 元— 29 元之间。早些年流行的面馆新贵们,如马记永,一碗兰州牛肉面的价格差不多在 25 元。

突破了 30 元的价格带,消费者如何心甘情愿的买单?又如何保持品牌的稀缺性,延续大排长队的盛况?

本帮面崛起背后:

更细分的快餐品类正在 " 小爆发 "

回看王繁星面馆的拓展过程,非常克制,不少城市仅布局了一两家店,且都在城市的核心商圈。如青岛的两家门店,一家在万象城,另一家在万象汇,依旧是比较核心的商场。

这样开店节奏,保证了品牌在当地市场的稀缺性,单店的营业额更集中,更有保证,也能对冲商场更高成本的营运压力。这样的节奏,与前几年马记永等面馆新贵更快速、更密集的开店节奏大不相同。

两者更大的不同点或许在定位与场景上,王繁星面馆所代表的本帮面正预告着休闲餐饮这一更细分的品类,正被餐饮人看见、挖掘。对于本帮面馆的品类重做,所带来的启发不限于粉面饭之类的快餐,更在于大餐饮。

中国餐饮正从极致性价比的 " 迷雾 " 中走出,走向更成熟的状态,品类越发细分,如米线这个品类,有满大街开始铺满的生烫牛肉米线,也有依旧维持着仪式感的过桥米线,它们形成了这一品类的两端,各有生存空间。

王繁星面馆为代表的本帮面馆小爆发,也恰好是品类细分的结果。它与过往开在大街小巷的兰州拉面不同,不单纯为了饱腹,快速解决一餐,而是有所体验,有了更多品质的追求。

我们或许可以把刚刚冒头的本帮面馆归到休闲餐厅这一品类中,介于快餐与正餐中间,比快餐有更多价值点,比正餐更有性价比。

这类餐厅在价值叠加上,第一步便是空间体验的完善,远超快餐。

与街头巷尾快餐面店简单的装修不同,这一品类多开在商场,且是城市的核心商圈。同时,装修更具风格化,如王繁星面馆,门店中处处可见的画框,写着 " 响油 "" 浓油赤酱 "" 本帮 " 等关键词,加上老海报、老照片,共同诉说品类源头,从视觉上给人以 " 正宗 " 的先入认知。

第二步便是菜品结构的完整,体验更完善。

对比福和面馆和王繁星面馆两者的菜单,前者菜单更原始,与上海本地面馆的菜单差别不大,后者菜单更精简,同时菜单结构更完善。

一碗拌面可以是一个人用餐,一份小笼包便成了分享的链接,中式糖水的加入让体验更完整。这一套产品组合,也提升了客单价,应对商场高租金带来的营运压力。

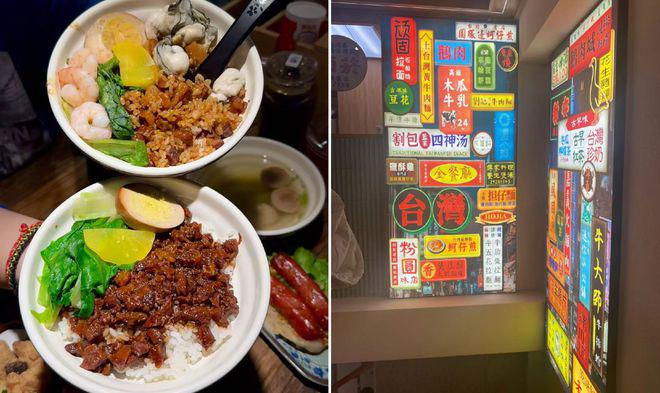

无独有偶,内参君之前曾报道过上海卤肉饭的小爆发也可以归属于这一品类。

以阿元来了为例,选址在静安寺、淮海中路、新天地这些城市核心商圈,空间打造上也是不断强调品类源头特色,老邮筒、古早招牌、五月天等艺人的海报等等,营造出文艺且复古的用餐氛围。

产品结构,是特色卤肉饭 + 盐酥鸡等台式小吃 + 古早味奶茶,在解决饱腹这一刚需外,消费者还能有放松休闲的用餐体验。

这一案例和王繁星面馆为代表的本帮面崛起一样,都在证明一个消费需求正以更纵向的角度展开,不再是低价,或者高性价。在吃饱这一需求外,还有更多空间可以挖掘。

" 现炒 " 粉面,

或是下一个餐饮流行趋势

合众合创始人姚哲在采访时提到,拌面与汤面的重点不同,汤面的重点在汤底与面,拌面的重点在浇头。

王繁星面馆有一句 slogan,用上海名菜,做中华好面。这一口号的心智传播,会让消费者产生一种联想,现炒浇头等同于菜,三十多元的双拼拌面,相当于吃到了两道菜,这两道菜还是有地方特色的,更值得了。

姚哲还提到,做有地方特色的细分品类是趋势,这背后是地方文化的驱动,不管是淄博烧烤还是各种品类,各地都在推自己的特色,来打造自己的品类标签。王繁星面馆便是借助 " 上海名菜 " 这一关键概念,来提升产品的议价能力。

具有地方特色的现炒浇头,加面,加粉,都可以延展出新的品类,这是一个可以复制的创新公式。

如方铲铲 · 成都板凳面,在上海布局了四家店,延续了板凳面的特色,标配是一张小圆桌配上小板凳,大家坐在板凳上吃面,墙上写着 " 浇头必须现炒 "。产品有回锅肉面、红烧牛肉面、泡椒鸡胗面 …… 一大碗面,上面都是满满的浇头,几乎盖住了面。

再比如,重庆品牌莱得快,最近升级的方向也是浇头现炒,带着蒜蓉剁椒猪肝、蒜蓉剁椒腰花等现场浇头,向杭州等南方市场拓展。

此时,面是配角,具有地方特色的现炒浇头,在异地他乡,有了新鲜感,就成了主角。越来越多城市开出了主打地方特色浇头的粉面馆,重庆面或者长沙粉,带着浓郁的烟火气在新城市扎根。

需要考量的,是品类与当地口味的契合度。如在本帮面在北方市场初冒头时,大家都在讨论北方消费者能否接受本帮的 " 浓油赤酱 ",但经过了小半年的发展,不少品牌的门店已经在北方市场铺展开了,也证明了酱香口味的产品在北方市场很有市场。

在未来,我们或许看到的并非是本帮面的大势崛起,从它的定位来看,并不能像兰州拉面一样做的遍地开花,但我们可以期待相同模式下,更具地方特色的细分品类出现,进一步丰富中国餐饮,为不同需求的消费者提供更丰富的产品。